Olga Boznańska. Krakau – München – Paris

Mediathek Sorted

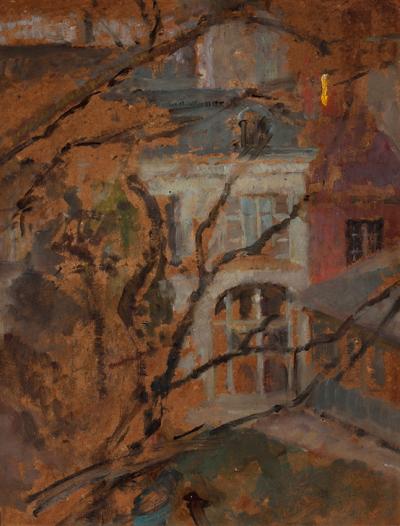

Bei Bildern, die Genremotiven ähneln, sehen wir die Malerin jedoch auf der Suche nach der endgültigen Form. Für die „Bretonin“ (1890, Abb. 9), bei der erneut eine Stadtlandschaft durch das geöffnete Fenster sichtbar wird, kommen thematisch entsprechende Gemälde aus der Schule von Pont-Aven, also von Émile Bernard, Paul Gauguin und Vincent van Gogh, kaum als Vorbilder infrage. Stattdessen sehen wir ein Werk der Freilichtmalerei, das Uhde oder Bilińska nahesteht. Das überformatige Gemälde „In der Orangerie“ (1890, Abb. 10) und das immer noch große Bild „Mädchen mit einem Gemüsekorb“ (1891, Abb. 12) zeigen junge Frauen in sinnender Pose, gemalt in farbigem Pleinair, bei denen Gegenstände des Gebrauchs, ein Blumen- und ein Gemüsekorb, als bloße Requisiten fungieren. Ebenfalls wandfüllendes Format hat das „Karfreitags“-Bild (1890, Abb. 11), das eine kniende Ordensfrau bei der Anbetung des Kreuzes vor der Kapelle der Seligen Salome in der Krakauer Franziskanerkirche/Kościół Franciszkanów zeigt.[21] Die beiden in Krakau entstandenen Bilder im Salonformat, „In der Orangerie“ und „Karfreitag“, sind noch im Entstehungsjahr in der TPSP zu sehen. Fast scheint es, als habe Boznańska ihr ganzes Können: Genre‑, Blumen‑, und Freilichtmalerei, Interieur, ausgefeilte Perspektive, die verschiedenen Effekte und Wirkungen des Lichts und nicht zuletzt das große Format, der Öffentlichkeit präsentieren wollen.

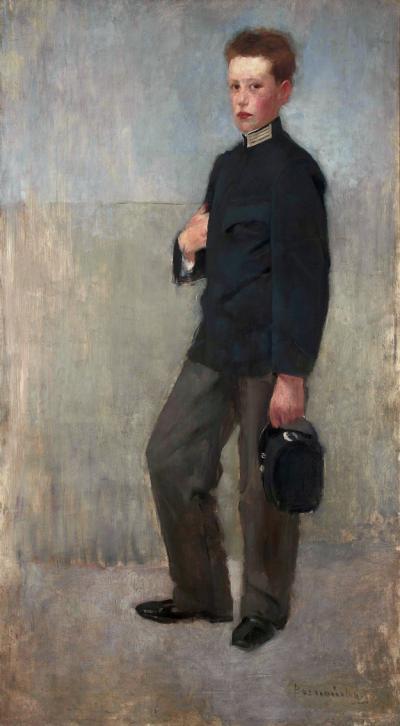

Noch im selben Jahr kehrt sie zum reinen Porträt zurück. Ihr „Bildnis eines Jungen in Schuluniform“ (um 1890, Abb. 13) zeigt sie wieder auf der Höhe ihres Könnens als Porträtmalerin. Die Konzentration auf eine reiche Palette von Grautönen, zu denen das rosige Inkarnat in lebendigem Kontrast steht, dokumentiert erneut ihre Nähe zu Whistler. Die klar umrissene Figur vor einem Hintergrund, der eigentlich nur Farbe ist, erinnert jedoch an Manet: an dessen „Flötenspieler“ („Le fifre“, 1866, Musée d'Orsay), dann an den sechzehnjährigen und in ähnlichen Farben gehaltenen Léon im „Frühstück im Atelier“ („Le déjeuner dans l'atelier“, 1868, Neue Pinakothek, München) oder auch an die in Grau- und Blautönen wiedergegebenen Soldaten vor grauer Wand in der „Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko“ (1868/69, Kunsthalle Mannheim). Ihre Damenporträts, bei denen allein das Gesicht und die Hände gegen das Schwarz der Kleider, der Hüte und Frisuren hervorstechen, orientieren sich wieder an einem Bildnis von Whistler, dem „Arrangement in Black: The Lady in the Yellow Buskin“ (um 1883, Philadelphia Museum of Art). Es sind das Porträt von Boznańskas Mutter (um 1890, Nationalmuseum Stettin/Muzeum Narodowe w Szczecinie), das Bildnis einer Reiterin (1891, Nationalmuseum Kielce/Muzeum Narodowe w Kielcach) sowie das nicht identifizierte „Porträt einer Dame“ (1891, Abb. 14). Dieses ist nicht nur durch die belebte Tapete im Hintergrund ungewöhnlich. Die exzellente Darstellung der Hände, die wie beiläufig einen Rosenzweig halten, wird zwei Jahre später, 1893, Aufsehen auf der Großen Berliner Kunststellung erregen, auf der das Gemälde zusammen mit dem Bild „In der Orangerie“ (Abb. 10) ausgestellt wird.[22]

[21] Ausst.-Kat. Olga Boznańska, Krakau 2014, Seite 169

[22] Ausst.-Kat. Olga Boznańska, Krakau 2014, Seite 174; Katalog Große Berliner Kunstausstellung 1893, S. 19, Nr. 167: Bildnis, Nr. 169 Im Treibhause, online: http://www.digishelf.de