Jeremias Falck

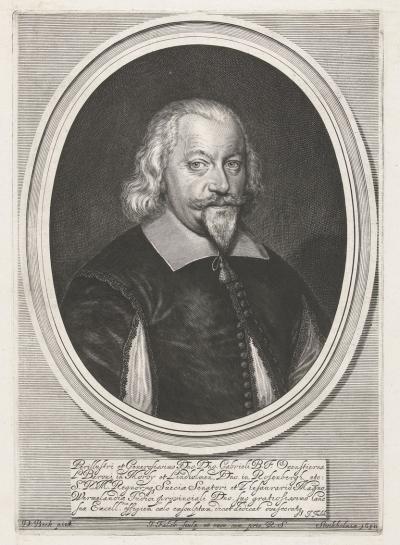

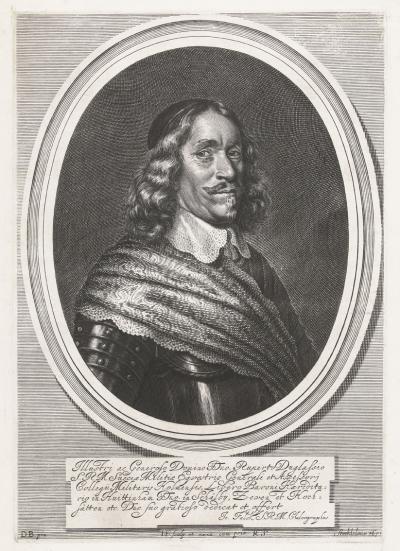

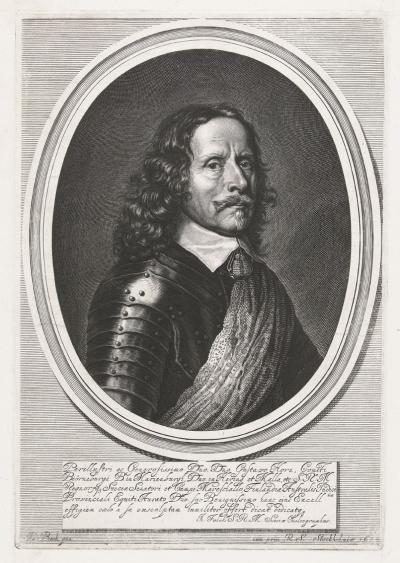

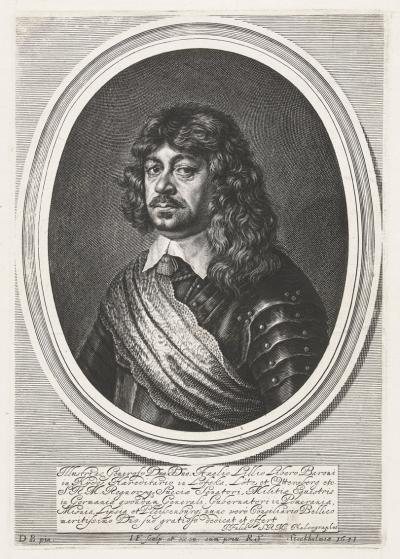

Als Falcks Bemühungen um eine Anstellung in Kopenhagen erfolglos bleiben, geht er nach Amsterdam, möglicherweise, weil die niederländischen Künstler und Verleger aus seiner Pariser Zeit ihm dazu geraten haben. Dort findet er Arbeit bei dem Amsterdamer Kaufmann und Kunstsammler Gerrit Reynst (1599-1658), der eine Gruppe von Kupferstechern beauftragt hat, unter ihnen Cornelis II. van Dalen, Cornelis Visscher, Pieter Pietersz. Holsteyn, Jan Lutma and Theodor Matham[11] (Block, PDF, S. 10 nennt noch Jacob Matham und Schelte Adamsz. à Bolswert), seine Kunstsammlung in Kupferstichen festzuhalten. Diese hatte er seit 1625 gemeinsam mit seinem Bruder Jan (1601-1646) in Venedig zusammengetragen und seit dessen Tod in Amsterdam der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Kupferstichwerk bleibt unvollendet, als Reynst, Bürgermeister von Amsterdam, 1658 in der Gracht vor seinem Haus ertrinkt, „elendig umgekommen“, wie Falck im Dezember des Jahres nun schon aus Hamburg an Johannes Hevelius in Danzig schreibt (Block, PDF, S. 11). Vierunddreißig Kupferstiche nach Gemälden der Sammlung Reynst,[12] von denen dreizehn von Falck sind, erscheinen nach 1660 in einer Publikation von Cornelis Visscher.[13] Zu diesem Zeitpunkt hat die Witwe von Reynst den Kunstbesitz an Sammler in ganz Europa und an die Niederländischen Generalstaaten verkauft, die 1660 ihren Anteil von vierundzwanzig Gemälden, meist aus der Zeit der italienischen Renaissance, König Karl II. von England schenken (das sogenannte „Holländische Geschenk/Dutch Gift“), wodurch die Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessert werden sollen. Falck geht allerdings schon 1657 nach Hamburg, wie ein in dieses Jahr datiertes Porträt des in Rostock lehrenden Professors der Rechte, Christian Woldenberg, belegt. Für seine Arbeit bei Reynst hat Falck, wie er an Hevelius schreibt, ein Honorar von 2600 Gulden erhalten.

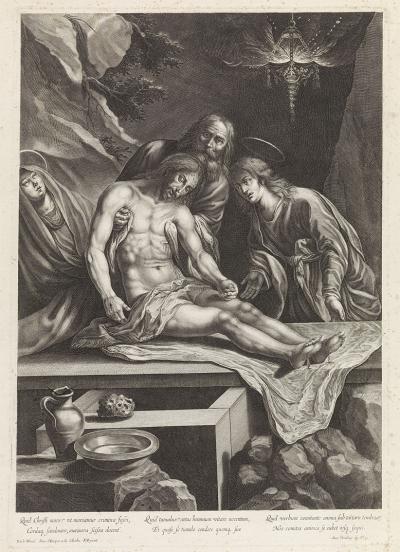

Die zwischen 1655 und 1657 in Amsterdam geschaffenen Kupferstiche reproduzieren Gemälde aus dem „Cabinet Reynst“, die heute teilweise noch in internationalen Sammlungen nachweisbar sind. Die Maler, die den Urspungsgemälden seitdem durch kunsthistorische Forschungen zugeschrieben wurden, unterscheiden sich teilweise erheblich zu den auf Falcks Kupferstichen vermerkten Angaben. Das rührt vermutlich daher, dass die Brüder Reynst beim Kauf ihrer Gemälde in Venedig Irrtümern oder wissentlich falschen Angaben der Verkäufer aufgesessen sind. So wird das heute in der Eremitage in St. Petersburg befindliche Gemälde „Esau verkauft sein Recht der Erstgeburt“ heute dem Niederländer Matthias Stomer (um 1600-nach 1652) zugeschrieben, während Falck als Maler den Venezianer Jacopo Tintoretto nennt (Block 1, Abb. 69). Die „Anbetung der Hirten“ von Lorenzo Lotto (1480-1557) schreibt Falck Paolo Veronese zu (Block 6, Abb. 70). Eine „Verehrung der Heiligen Familie“ durch Hirten, den jungen Tobias und weitere Heilige unter Assistenz des Erzengels Raphael ist heute als Gemälde von Bonifazio Veronese (1487-1553) im Hampton Court Palace in London identifiziert, während Falck als Maler Jacopo Palma il Vecchio nennt (Block 10, Abb. 73). Eine „Kreuztragung“ von Jacopo Bassano (um 1510-1592) befindet sich heute in der National Gallery in London; Falck vermerkt jedoch Paolo Veronese als Urheber (Block 18, Abb. 74). Eine „Darstellung Christi im Tempel“ wird weiterhin wie von Falck als Gemälde von Andrea Schiavone (1510/1515-1563, Block 8, Abb. 71), die „Jungfrau Maria mit dem Jesuskind und der Heiligen Anna“ als Bild von Andrea del Sarto (1486-1530, Block 9, Abb. 72) geführt. Die „Extase des Heiligen Paulus“ hat offenbar ein Gemälde von Johann Liss (um 1597-1631) zum Vorbild, dessen Verbleib unbekannt ist (Block 26, Abb. 75). Die „Vision des Heiligen Petrus“ ist offenbar nach einem heute verlorenen Gemälde von Domenico Fetti (1589-1624) gestochen (Block 29, Abb. 76), die „Alte Frau am Toiletttisch“ nach einem Bild von Bernardo Strozzi (1581-1644, Block 156, Abb. 77), während Falck bei beiden Johann Liss als Maler vermerkt. Das „Konzert“ gilt heute als Werk von Giorgione (1478-1510) und nicht von Guercino (Block 158, Abb. 78). Von zwei weiteren Gemälden ist der heutige Standort bekannt: „Der verlorene Sohn bei den Dirnen“ von Johann Liss (um 1597-1631) befindet sich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg (Block 160, Abb. 79), eine Szene mit der „Königin Semiramis“ von Guercino (1591-1666) im Museum of Fine Arts in Boston (Block 155, Abb. 80).

[11] British Museum, Collection online: Variarum imaginum a celeberrimis artificibus pictarum Caelaturae / Cabinet Reynst, http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3170445&partId=1&searchText=Falck,+Jeremias&page=1

[12] Anne-Marie S. Logan: The 'Cabinet' of the Brothers Gerard and Jan Reynst, Amsterdam, Oxford, New York 1975

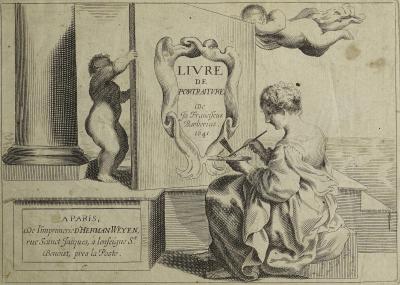

[13] Cornelis Visscher: Variarvm imaginvm a celeberrimis artificibus pictarum. Carlaturae elegantissmis tabvlis repraesentatae. Ipsae picturae partim extant apud viduam Gerardi Reynst quondam huius urbis senatoris ac scabini, partim Carolo II Brittanniarum regi a potentissime Hollandiae West-Frisiaeque ordinibus dono missae sunt, Amsterdam nach 1660. Ein vollständiges Exemplar im British Museum, London, http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=1945,0130.2.1-34

![Abb. 33: Titelkupfer: Jerzy Ossoliński kniet vor Papst Urban VIII Abb. 33: Titelkupfer: Jerzy Ossoliński kniet vor Papst Urban VIII - Zu dem Werk von Jerzy Ossoliński: Illustrissimi et Excell[entissi]mi. Kupferstich nach unbek. Vorl., 19 x 14,3 cm, nicht sign.](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/33_titelkupfer_1647_ossolinski.jpg?itok=In5yX0Cb)