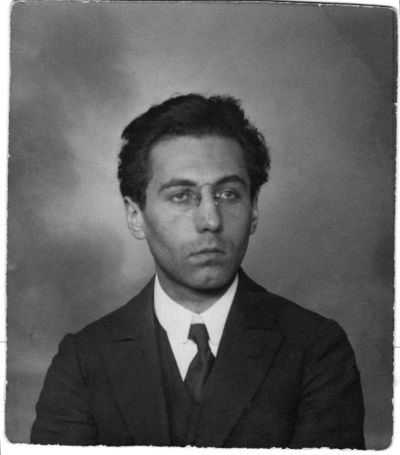

Jesekiel David Kirszenbaum (1900–1954). Ein Bauhaus-Schüler

Zwei Tuschezeichnungen, die 1925 in Berlin, also unmittelbar nach Kirszenbaums Studium am Bauhaus entstanden sind, „Beim Studium des Maimonides“ (Abb. 2

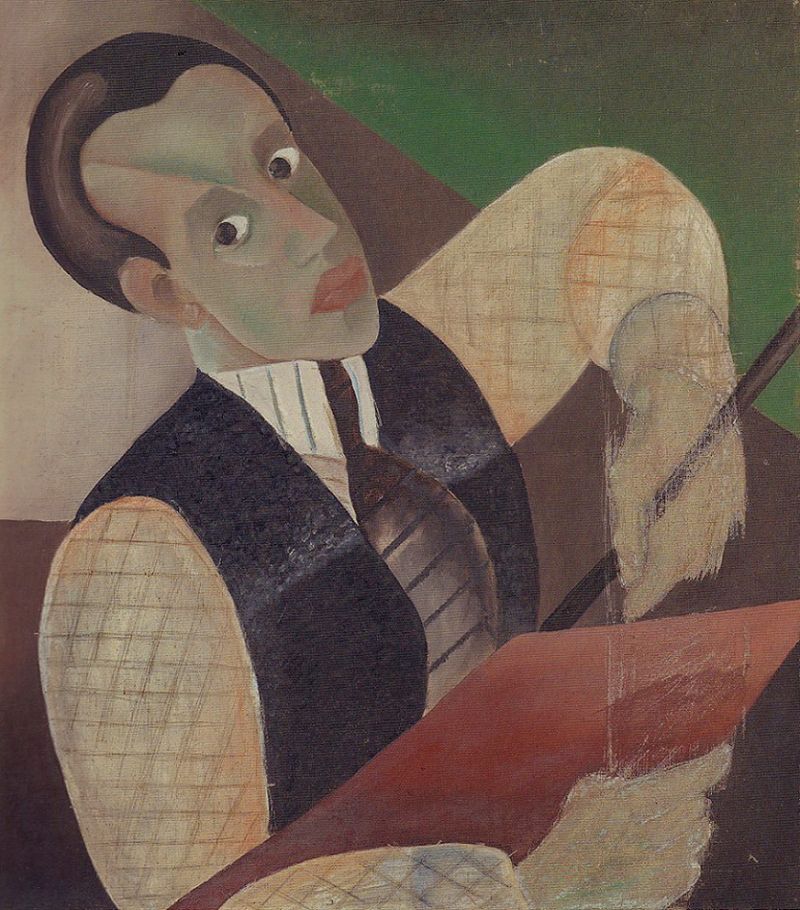

Die geometrische Segmentierung der Figuren und die schematisierten Physiognomien der „Musiker“ (Abb. 3

Ganz anderen Charakter haben eine Zeichnung und Radierungen mit Szenen aus dem jüdischen Leben (Abb. 6-11

Bekannt für seine jüdischen Motive war auch der aus der Ukraine stammende Maler Issachar Ber Ryback (1897-1935), der seit 1921 in Berlin lebte, zur Novembergruppe gehörte, seine Arbeiten in der Juryfreien Kunstausstellung zeigte und 1926 nach Paris ging. Auch von ihm gibt es zahlreiche Versionen eines Geigers im Stetl und andere Volksszenen. Es ist also anzunehmen, dass sich Kirszenbaum während seiner Zeit in Berlin verstärkt im Kreis der jüdischen Künstler bewegte – Paul Citroen nicht zu vergessen – und sich dort mit den von ihm geschaffenen Szenen profilieren konnte. Belegt ist auch Kirszenbaums Freundschaft mit dem jüdischen Maler Felix Nussbaum (1904-1944 in Auschwitz ermordet), der ab 1923 in Berlin an der Lewin-Funcke-Schule studierte, ab 1930/31 zu den arrivierten jungen Berliner Künstlern zählte und 1933 über Italien und Frankreich nach Belgien emigrierte.[54] Nussbaum nahm 1931 an der Ausstellung Frauen in Not teil.[55]

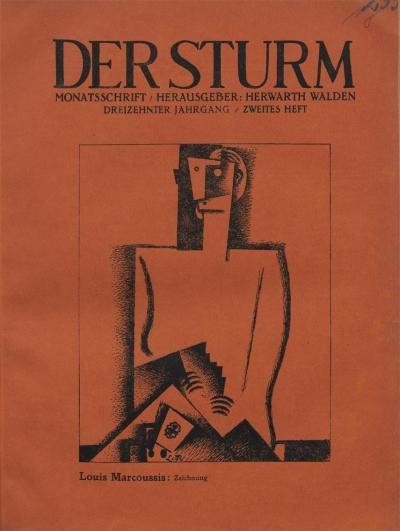

[49] Herwarth Walden: Expressionismus, in: Der Sturm, 17. Jahrgang, 1. Heft, Berlin, April 1926, Seite 2-12, Marc Chagall: Der Viehhändler, Seite 5, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sturm1926_1927/0013/image. Das Gemälde befindet sich heute im Kunstmuseum Basel, http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1129&viewType=detailView

[50] Abgebildet im zur Bauhaus-Ausstellung 1923 erschienenen Katalog: Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923, Weimar, München, 1923, Seite 183. Das Gemälde befindet sich heute im Israel Museum, Jerusalem, https://www.imj.org.il/en/collections/387956

[51] Marc Chagall: Le violiniste, 1912/13, Stedelijk Museum, Amsterdam, https://www.stedelijk.nl/en/collection/753-marc-chagall-le-violoniste; ein Holz- oder Linolschnitt von Chagall mit einem Geiger vor dem Stetl noch 1917 abgebildet in: Der Sturm, 8. Jahrgang, 2. Heft, Berlin, Mai 1917, Seite 25, online-Ressource: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sturm1917_1918/0031/image

[52] „The blind violinist would come to Staszów each year right before Pesach; he was the herald of spring in Staszów. The piercing strings of his violin would express boundless sadness, and when he would accompany his playing with a song on the pogrom in Kishinev, the whole picture of the terrifying events would be visible before my eyes.“ (J.D. Kirszenbaum 2013, siehe Literatur, Seite 129)

[53] Marc Chagall: Der Akrobat mit der Geige, 1924, Radierung und Kaltnadel; Illustrationen zu Nikolai Gogol, Les Âmes Mortes, 1923-27, Radierungen (Marc Chagall. Druckgraphik, herausgegeben von Ernst-Gerhard Güse, Stuttgart 1985, Seite 247, 46-73)

[54] Um die Jahreswende 1946/47 erkundigte sich Kirszenbaum brieflich beim Direktor der Königlichen Kunstmuseen Belgiens in Brüssel, Paul Fieren, nach dem Schicksal von Felix Nussbaum und erhielt am 20.1.1947 die Antwort, das Nussbaum und dessen Frau in ein Konzentrationslager deportiert wurden und nicht zurückgekehrt seien. (Brief abgebildet in J.D. Kirszenbaum 2013, siehe Literatur, Seite 26 f.)

[55] Adolf Behne: Die Ausstellung „Frauen in Not“, in: Welt am Abend, Nr. 243, 1931; abgebildet in: Revolution und Realismus 1978 (siehe Literatur), Seite 28