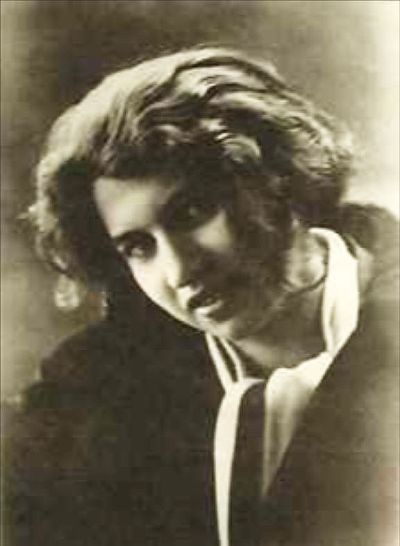

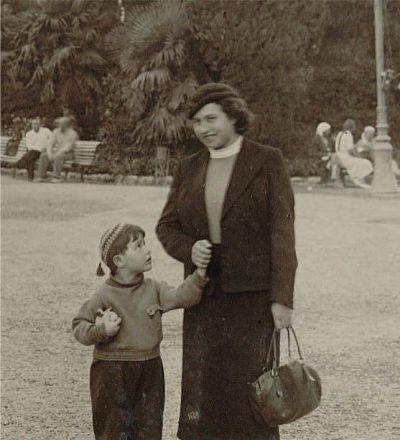

Dora Diamant. Aktivistin, Schauspielerin und Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin

Mediathek Sorted

Bekannte und Freunde berichten über Kafka und Diamant

Als Ergänzung zu Diamants Ausführungen liest sich der von der österreichischen Schriftstellerin Martha Hofmann (1896–1975) aufgezeichnete Erlebnisbericht der damals sechzehnjährigen Tile Rössler, die sich ebenfalls in Müritz in Kafka verliebt hatte und der der Schriftsteller im August 1923 von dort aus einen Brief nach Berlin schrieb.[9] Tile, 1907 als Tehila Ressler im kleinpolnischen Tarnów im österreichisch regierten Galizien geboren, war bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit ihren Eltern nach Berlin geflohen, arbeitete nun als Lehrmädchen in der Berliner Buchhandlung Jurovicz unweit vom Alexanderplatz und hielt sich im Juli 1923 ebenfalls im jüdischen Ferienheim in Müritz auf. Ihr war Kafkas Name geläufig, denn sie hatte dessen Erzählung „Der Heizer“ (1913) schon selbst in die Auslage der Buchhandlung gelegt. Kafka wurde bei einer Theateraufführung der Ferienkinder auf Tile aufmerksam und lud sie zu sich in den Strandkorb ein. Tile, so berichtete sie später, habe sich mit einer Einladung zu den Heimabenden im Volksheim revanchiert und Kafka dort mit Dora, der Küchenleiterin des Heims, bekannt gemacht. Als Kafka, zurück in Berlin, Tile zu einer Aufführung von Schillers Drama „Die Räuber“ ins Schauspielhaus ausführte, schienen sich ihre Erwartungen auf eine engere Verbindung zu dem berühmten Schriftsteller zu erfüllen. Umso enttäuschter war sie, als sie bei einer Einladung in Kafkas Steglitzer Wohnung auf Dora traf, die sich jetzt als dessen Lebensgefährtin erwies.[10]

An Dora Diamant erinnerte sich auch die französische Essayistin, anerkannte Kafka-Spezialistin und Kafka-Übersetzerin Marthe Robert (1914–1996), die drei Monate nach Diamants Tod einen Nachruf in der in Paris erscheinenden Zeitschrift Évidences, der Monatszeitschrift des American Jewish Committee, veröffentlichte. Der kurze Text wurde zehn Monate später in der monatlich in München erscheinenden Kulturzeitschrift Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken in deutscher Übersetzung erneut abgedruckt.[11] Robert, die Diamant als zurückgezogen und deren Verhältnisse in London als „bedrückt“ beschrieb, war nur ein einziges früheres Interview bekannt, das der Herausgeber von Évidences, der aus Ungarn stammende französische Journalist und Aktivist Nicolas Baudy (eigentlich Miklos Neumann, 1907–1972), zwei Jahre zuvor veröffentlicht hatte. Dieser hatte sich bei Diamant unter anderem zu Kafkas Hebräisch-Unterricht und zu seinem Verhältnis zum Judentum und zum Zionismus erkundigt.[12] Auf wiederkehrende Fragen, ob Kafka „geglaubt“ habe, also religiös gewesen sei, so Robert, habe Diamant stets mit einem klaren „Nein“ geantwortet.[13] Robert berichtete, Diamant habe zu Beginn ihrer eigenen Krankheit begonnen, Erinnerungen an Kafka niederzuschreiben. Eine von Robert geplante Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen kam jedoch nicht zustande.

Wörtlich zitierte sie Diamants Schilderung von ihrer ersten Begegnung mit Kafka in Müritz. Vor allem aber gab sie erstmals darüber Auskunft, dass Diamant sich Jahrzehnte nach Kafkas Tod im Londoner Exil „berufen“ gefühlt habe, die jiddische Sprache vor ihrer Auslöschung zu retten: „Die jiddische Poesie und Literatur waren in ihren Augen der einzige Teil der Wahrheit, den sie bewahren und überliefern konnte.“ Sie habe Vortragsabende, Versammlungen, Lesungen und Theateraufführungen veranstaltet: „Sie deklamierte, spielte, sang selbst, ließ die anderen mitsingen und entfaltete vor einem Publikum, dessen Gefühl für alte, fast vergessene Emotionen sie wiedererweckte, die außergewöhnlichen schauspielerischen Fähigkeiten, die sie auf dem Theater nicht hatte entwickeln wollen. Mit dem Ende des jüdischen Polen war diese Leidenschaft in ihr wach geworden, jenes Polen, aus dem sie, wie so viele andere, in ihrer Jugend geflohen war und das sie trotzdem niemals ganz verlassen hatte.“ Sie habe ihr eigenes Licht verbreitet. So wie sie es auf Kafka ausgestrahlt hatte, „so strahlte sie es auf ihre Umgebung in dem jüdischen Milieu von Whitechapel aus, das zu ihrer Wahlheimat geworden war.“[14]

Brod, Kafkas Freund seit der gemeinsamen Studienzeit 1902 in Prag, Förderer, Mentor und Sammler von dessen literarischem Werk und Herausgeber des umfangreichen Nachlasses einschließlich der drei großen Romane „Das Schloss“, „Der Prozess“ und „Amerika“, überlieferte in seiner 1937 zuerst in Prag und dann 1962 im S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienenen Kafka-Biografie auf 21 Seiten jene Informationen über Dora Dymant, die seitdem standardmäßig wiederholt worden sind. Mit seiner letzten Lebensgefährtin, so urteilte Brod im Kapitel „Die letzten Jahre“, sei Kafka „Glück zuteil geworden […], dass der Ausgang seines Schicksals positiver, lebensvoller war als die ganze Entwicklung bis dahin“.[15]

[9] Martha Hofmann, in Wien geborene Dichterin, Literatin, Lehrerin und jüdische Aktivistin, hatte vermutlich um 1940 in Palästina von Tile Rössler (Tehila Ressler) den Erlebnisbericht und Kafkas Brief erhalten und danach 1942 die um deren Begegnung mit Kafka kreisende Novelle „Dinah und der Dichter“ in hebräischer Sprache veröffentlicht. 1954 enthüllte sie in der Wiener Wochenschrift Die Österreichische Furche (siehe Literatur), dass es sich bei „Dinah“ um Tile Rössler handelte, referierte erneut deren Erlebnisbericht und publizierte im Anhang Kafkas Brief an „Meine liebe Dinah“, bzw. „Meine liebe Tila“, datiert aus Müritz vom 3.8.1923 und adressiert an den Buchladen Jurovicz in Berlin C 2, https://homepage.univie.ac.at/werner.haas/1923/br23-017.htm (zuletzt aufgerufen am 04.08.2023). Der Brief befindet sich heute laut Yonat Rotman 2011 (siehe unten, Anmerkung 10), im Archiv der Beit Ariela Bibliothek in Tel Aviv. Hans-Gerd Koch publizierte den Beitrag von Martha Hofmann erneut unter dem Namen von Tile Rössler und mit dem Titel „Begegnung in Müritz“ 1995 in seinem Sammelband „Als Kafka mir entgegenkam …“ (siehe Literatur), Seite 168–173.

[10] Tile Rössler/Tehila Ressler machte ab 1925 eine Tanzausbildung bei Irmgard Meyer in Mannheim, einer Schülerin der Choreografin und Tanzpädagogin Mary Wigman, dann in Dresden bei Wigman selbst und in der 1925 gegründeten Tanzschule von Gret Palucca. Palucca und Rössler pflegten eine enge Beziehung. Ab 1930 arbeitete Rössler als Lehrerin und Schuldirektorin an der Palucca-Schule. 1933 wurde sie im Zuge der „Gleichschaltung“ der Nationalsozialisten zusammen mit allen anderen jüdischen Angestellten von Palucca entlassen. Sie emigrierte nach Palästina, wo sie in Tel Aviv eine eigene Tanzschule, die Tehila Ressler School, gründete. 1943 etablierte sie an ihrer Schule ein Lehrerinnenseminar, deren erste Schülerin die israelische Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin und Textilkünstlerin Noa Eshkol (1924–2007) war. Ressler starb 1959 in Tel Aviv. Zu Tile Rössler/Tehila Ressler vergleiche: Biographisches Lexikon der Theaterkünstler (Frithjof Trapp und andere, Herausgeber: Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933–1945, Band 2), München 1998, Seite 788; Yonat Rotman: Three letters to Tehila Rössler, in: Mahol Akhshav-Dance Today, Nr. 21, 2011, Seite 69–71, https://www.israeldance-diaries.co.il/wp-content/uploads/2018/10/DT21_Three_letter_to-Tehila.pdf (zuletzt aufgerufen am 04.08.2023).

[11] Robert 1952 und Robert 1953 (siehe Literatur).

[12] Baudy 1950 (siehe Literatur); ein Exemplar der Zeitschrift befindet sich in der Pariser Nationalbibliothek. Vergleiche auch Iris Bruce: Der Proceß in Yiddish, or The Importance of being Humorous, in: Traduction, terminologie, rédaction (TTR), Band 7, Nr. 2, Québec 1994, Seite 41.

[13] Robert 1953 (siehe Literatur), Seite 848 f.

[14] Ebenda, Seite 848.

[15] Brod 1962 (siehe Literatur), Seite 239.