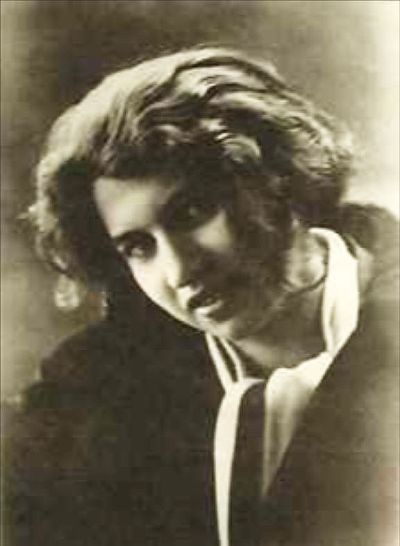

Dora Diamant. Aktivistin, Schauspielerin und Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin

Mediathek Sorted

Zurück in Berlin – Mitglied in der KPD

Nach dem Ende ihres Engagements im April 1929 kehrte Diamant nach Berlin zurück, wo sie eine Unterkunft in der Lohmeyerstraße östlich vom Schloss Charlottenburg fand, gelegen im Dreieck zwischen den von der KPD dominierten Arbeitervierteln am Klausenerplatz und dem Kleinen Wedding hinter der Deutschen Oper sowie dem „Roten Wedding“, der traditionellen Wählerhochburg der Sozialdemokraten und der Kommunisten. Ihre Mitbewohnerin, „Eva Frietsche […] eine sehr aktive Kommunistin“, vermutlich Eva Fritzsche (1908–1986), Assistentin des Theaterintendanten Erwin Piscator (1893–1966) und ab 1930 Mitglied der KPD, nahm sie mit zu „Zellenabenden“ in einer kommunistischen „Zelle 218“,[94] also einer der KPD nahestehenden Gruppierung, die sich für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218 engagierte. Aktuellen Zulauf hatte die KPD nicht zuletzt nach den Mai-Unruhen vom 1. bis 3. Mai 1929, dem sogenannten „Blutmai“, an dem der sozialdemokratische Berliner Polizeipräsident Karl Zörgiebel auf demonstrierende Arbeiter hatte schießen lassen.

Diamant bewarb sich weiter auf Engagements an Theatern und wurde in der KPD politisch aktiv, indem sie Flugblätter herstellte und verteilte und sich an der Organisation von Demonstrationen und Kundgebungen beteiligte. Im Januar 1930 wurde sie offiziell in der für sie zuständigen „Straßenzelle“ der KPD unter dem Decknamen „Maria Jelen“ aufgenommen, jedoch war man mit ihren geringen Aktivitäten nicht zufrieden. Später berichtete ein Sektionsleiter der Partei nach Moskau, „dass sie finanzielle Unterstützung aus dem Nachlass ihres ersten Mannes (Franz Kafka) durch den linksbürgerlichen zionistischen Schriftsteller Max Brod“ erhielt.[95] Brod, der in dieser Zeit in der Vossischen Zeitung dafür angegriffen wurde, Kafkas Nachlass ohne dessen Genehmigung veröffentlicht zu haben, erhielt von ihr Unterstützung durch Leserbriefe und persönliche Vorsprache bei der Zeitung. In der Folge wurde ihr Verhältnis zu Brod zwar schlechter; dennoch erhielt sie im Mai 1930 von ihm erneut Tantiemen aus Kafkas Werken.

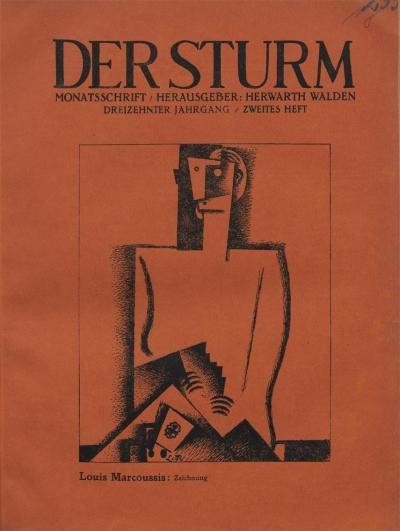

Im Sommer 1930 wurde sie von der KPD in die Abteilung für Agitprop-Theatergruppen aufgenommen, welche sich seit 1925 nach sowjetischem Vorbild unter der Führung von Piscator gebildet hatten und die die Partei im Wahlkampf und bei Streikveranstaltungen mit Straßentheatern unterstützten. Diamant leitete die Ausbildung der Laiendarsteller und trat schließlich im Rahmen der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition in die RGO-Gruppe Film-Bühne-Musik ein. Die Aktivitäten der Agitprop-Gruppen, ohne die keine Veranstaltung der KPD mehr denkbar war, erreichten in den Monaten vor den Reichstagswahlen im September 1930 ihren Höhepunkt. Sie verzeichneten über 1.000 neue Mitglieder und erreichten ein Publikum von nahezu 200.000 Schaulustigen. Ab 1932 wurden sie nach und nach verboten.

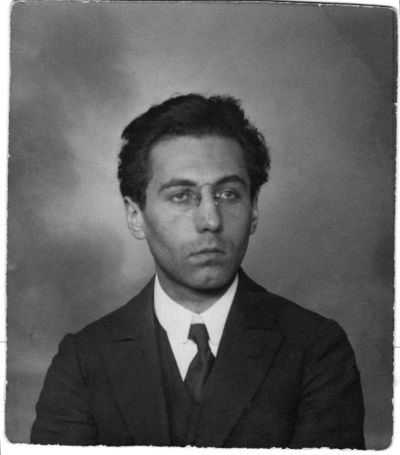

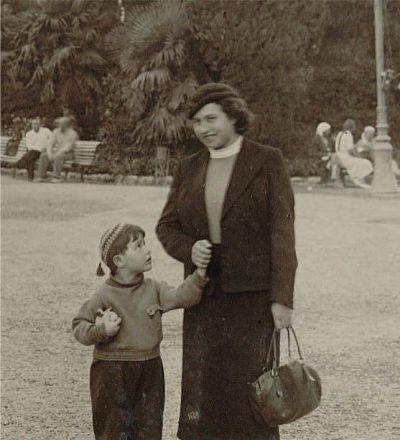

Nach einer Übersiedlung nach Zehlendorf im Februar 1931 wurde Diamant in der für sie zuständigen Parteizelle als organisatorische und politische Leiterin tätig. Ihre Wohnung stellte sie einer „Zehntageschule“ für die Kurslehrer der „Marxistischen Abendschule“ zur Verfügung, an der sie selbst teilnahm. Dabei lernte sie den fünf Jahre jüngeren Diplom-Volkswirt Lutz (Ludwig) Lask (Abb. 14 ), Sohn der Autorin Berta Lask, kennen, der Kurse für marxistische Wirtschaftstheorie gab. Lask war nach seinem Studienabschluss am Kieler Institut für Weltwirtschaft nach Berlin zurückgekehrt und auf Anregung seiner Mutter und seines jüngeren Bruders Hermann in Lichterfelde-Ost in die KPD eingetreten. Die Familie Lask, bestehend aus Berta und ihrem Ehemann, dem aus Bromberg stammenden jüdischen Neurologen, Hirnforscher und Sozialdemokraten Dr. Louis Jacobsohn (1863–1940), und ihren fünf zwischen 1902 und 1906 geborenen Söhnen und Töchtern, lebte in Lichterfelde in einer großen Villa. Dorthin zog Diamant nach einiger Zeit um und heiratete Lutz Lask am 30. Juni 1932. Neben der großen Familie, zu der auch Schwieger- und Enkelkinder gehörten und in der über Wirtschaft, Kultur, Politik und Philosophie diskutiert wurde, waren Lutz und Dora in der Straßenzelle der KPD tätig, verteilten Flugblätter und Zeitungen und organisierten Demonstrationen und geheime Treffen.[96]

Seit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 wurde ihre Mitgliedschaft in der KPD zur realen Bedrohung der persönlichen Lebensverhältnisse. Mit der nach dem Reichstagsbrand von Hindenburg erlassenen „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ am 28. Februar 1933, der sogenannten „Notverordnung“, wurden die persönliche Freiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung, die Pressefreiheit sowie das Vereins- und Versammlungsrecht eingeschränkt und Eingriffe in das Postgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und Beschlagnahmen außerhalb der geltenden Gesetze zugelassen. Die KPD übertrug Lutz Lask Anfang März die illegale Herausgabe ihres Zentralorgans Die Rote Fahne für das Gebiet Steglitz. Ebenso wie Flugblätter und Handzettel wurde die Zeitung in Hinterzimmern, auf Dachböden und in Kellern auf kleinen Druckerpressen produziert. Während die Gestapo den siebzigjährigen Jacobsohn verdächtigte, „Dokumente gegen den Staat“ verteilt zu haben, wurden vier Mitglieder der Familie Lask unter anderem wegen Teilnahme an geheimen Treffen der KPD verhaftet, die Villa durchsucht und dabei auch die Schriften von Kafka konfisziert. Lutz Lask wurde vier Tage lang gefoltert und verhört, anschließend aber freigelassen. Seine Brüder Ernst und Hermann beantragten nach ihrer Freilassung die Einreise in die Sowjetunion. Berta Lask wurde für einen Monat in „Schutzhaft“ genommen.[97]

Seit dem Boykott jüdischer Geschäfte, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen am 1. April und dem am 7. April erlassenen „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das sich gegen die Weiterbeschäftigung nichtarischer Beamter richtete, war die Familie Lask nun auch aufgrund ihrer jüdischen Herkunft bedroht. Bis zum Sommer 1933 betrieb Lutz weiter die Herausgabe der Roten Fahne. Er und Dora wechselten auf der Flucht vor der Gestapo die Wohnungen in verschiedenen Berliner Stadtteilen, blieben auch dort „in Verbindung mit der Partei“ und „widmeten sich der „Herstellung und Verbreitung von Flugblättern, Zeitungen, Treffpunktdiensten, Demonstrationen“.[98] Berta Lask emigrierte im Juni nach Prag. Jacobsohn wurde von seiner Lehrtätigkeit an der Universität entbunden. Lutz verhaftete die Gestapo im August in Schöneberg, hielt ihn im Gestapo-Gefängnis Columbia-Haus fest, folterte ihn und verurteilte ihn zu acht Monaten „Schutzhaft“. Im Oktober ging seine Schwester Ruth mit ihrer Familie in die Niederlande ins Exil.

[94] Komintern-Akte Dora Diamant (siehe Anmerkung 88); vgl. Kathi Diamant 2013 (siehe Literatur), Seite 207, 209 f., 241.

[95] Komintern-Akte; ebenda, Seite 211.

[96] Kathi Diamant 2013 (siehe Literatur), Seite 207–220.

[97] Gestapo-Report von 1937, Landesarchiv Berlin; Kathi Diamant 2013 (siehe Literatur), Seite 223–226.

[98] Komintern-Akte Dora Diamant (siehe Anmerkung 88); Kathi Diamant 2013 (siehe Literatur), Seite 229.