Waren sie wirklich „Rebellen“? Zur Münchner Ausstellung „Stille Rebellen. Polnischer Symbolismus um 1900“

Mediathek Sorted

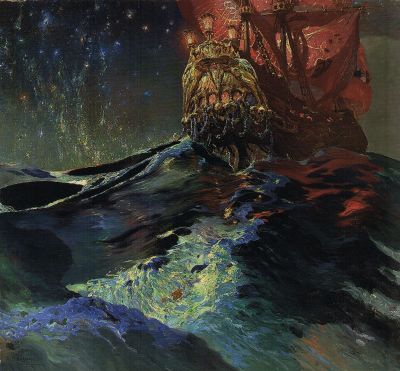

Sein Nachfolger Ferdynand Ruszczyc sah in der Dramatik und Dynamik der Natur die Zerrissenheit des Menschen verkörpert. Er verfolgte in seinen Gemälden eine „malerische Vision der Erde“[36] und symbolisierte die Unbezwingbarkeit der Natur. Die offensichtliche Nähe seines Gemäldes „Die Wolke“ (1902, Abb. 13 ) zu dem nahezu identischen, 1896 gemalten Bildsujet des schwedischen Landschaftsmalers Prinz Eugen,[37] der in seiner Malerei auf die schwedische Landschaft bezogene national-romantische Ideen verfolgte, belegt Ruszczyc’ Wertschätzung der skandinavischen Malerei. Ähnlich wurde Wojciech Weiss, der ab 1907 als Rektor der Krakauer Akademie fungierte, von Edvard Munch zu Landschaftsbildern angeregt, in denen sich Seelenzustände in einer expressiven Lichtsymbolik spiegelten. Seine trostlosen Herbst- und Winterlandschaften, die Tod und Vergänglichkeit verkörperten, waren durch literarische Themen von Stanisław Przybyszewski beeinflusst. Für viele Kunstschaffende wurde das Tatra-Gebirge und der an seinem Fuß gelegene Kurort Zakopane zum Sehnsuchtsort einer reinen, unverfälschten Natur und eines ursprünglichen „Polentums“. Stanisław Witkiewicz, der sich 1890 dort niederließ, setzte in seinen Gemälden wie der Nachtansicht „Föhnwind“ (1895, Abb. 11

Kindheit und Jugend sind als eigenes Thema für den europäischen Symbolismus bislang kaum gewürdigt worden, obwohl es hinreichend Beispiele dafür gegeben hätte. Während man Kinder seit der frühen Industrialisierung in Kreisen des Bürgertums als kleine Erwachsene erzog oder sie in ärmeren Schichten aus blanker Not als Arbeitssklaven missbrauchte, nahm man an der Wende zum 20. Jahrhundert die Kindheit als eigenständigen Lebensabschnitt, die Jugend als aufblühendes Leben und schließlich in der Reformbewegung (Fidus: „Lichtgebet“, 1913) Kinder als kraftvolle Lichtgestalten wahr. Diese Neubewertung spiegelt sich auch in zahlreichen Werken des Symbolismus: Bei Hans von Marées spielen Kinder in Darstellungen der „Lebensalter“ (1873/74) eine zentrale Rolle. Puvis de Chavannes ließ Scharen von Kindern im Beisein ihrer Mütter nackt und in freier Natur mit Schafen spielen („Der Sommer“, 1873). Bei Elisabeth Sonrel wurden sie zum Symbol aufblühenden Lebens („Flora und ihr Gefolge“, 1897) und auch Maurice Denis ließ kaum eine Gelegenheit aus, Kinder in seinen Bildszenen auftreten zu lassen („Die Heiligen Frauen am Grab“, 1894). Als Symbol menschlichen Schicksals ließ Magnus Enckell einen nackten Knaben einen Totenkopf betrachten (1892). Kinder sitzen oder stehen bei Max Klinger und Edvard Munch am Bett der toten Mutter oder werden bei Walter Crane von „Schnitter Tod“ (1900/09) dahingemäht. Bei Jens Willumsen rennt ein Knabe unter gleißender Sonne der verzweifelten Mutter hinterher, deren Mann den Seemannstod gestorben ist („Nach dem Sturm“, 1905). Kinder im Baum symbolisieren bei Segantini den „Engel des Lebens“ oder die „Kindsmörderin“ (beide 1894). Jugendliche am Übergang von der Unschuld zu erwachender Sinnlichkeit und Sexualität zeigen Franz von Stuck („Innocentia“, 1889) und Ferdinand Hodler („Der Frühling“, 1901). Das schon früh gewürdigte und ausgestellte Gemälde „Der merkwürdige Garten“ (1903) des Polen Józef Mehoffer hat zu verschiedenen Deutungen des nackten Knaben mit erhobenen Stockrosenzweigen veranlasst: vom Puck in einem polnischen „Sommertagstraum“[39] bis hin zur „Vorstellung von einer sorglosen Existenz fernab aller Zeit und Zivilisation“, wie Godetzky im vierten Beitrag des Münchner Katalogs unter der Überschrift „Straßenkinder des Ateliers“ schreibt.[40]

Es ist das Verdienst der Münchner Ausstellung, dass sie diesem Thema ein eigenes Kapitel (Saaltext: „Frühlingserwachen“) widmet und es mit selten gezeigten Werken aus polnischen Museen belegt (Abb. 14

[36] Ebenda, Seite 80

[37] Prinz Eugen: Wolke/Molnet, 1896, Öl auf Leinwand, 119 x 109 cm, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, https://collection-pew.zetcom.net/sv/collection/item/82416/

[38] Kozakowska-Zaucha 2022 (siehe Anmerkung 35), Seite 82

[39] Symbolismus in Europa 1976 (siehe Anmerkung 8), Seite 128

[40] Albert Godetzky: Straßenkinder des Ateliers. Jugend und Kindheit als Sujets in der polnischen Malerei um 1900, in: Ausstellungs-Katalog Stille Rebellen 2022, Seite 112. Godetzky verweist auf Agnieszka Morawińska: Hortus deliciarum Józefa Mehoffera, in: Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata, herausgegeben von Juliusz A. Chrościcki, Warschau 1981, Seite 713–718

[41] Godetzky 2022 (siehe Anmerkung 40), Seite 111

[42] Ebenda, Seite 110

[43] Ebenda, Seite 115

[44] Arnold Böcklin: Faun einer Amsel zupfeifend, 1864/65. Öl auf Leinwand, 48,8 × 49 cm, Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover