Polnische Plakatkunst in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit

Mediathek Sorted

![Abb. 22: Tomasz Sarnecki, Solidarność Abb. 22: Tomasz Sarnecki, Solidarność - W samo poludnie [Zwölf Uhr mittags], 4. Juni 1989](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/abb22.jpg?itok=ASCM67H8)

![Abb. 24: Jan Lenica, Wizyta starszej pani [Der Besuch der alten Dame] Abb. 24: Jan Lenica, Wizyta starszej pani [Der Besuch der alten Dame] - Ankündigung einer Theateraufführung](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/abb24.jpg?itok=a4ssK6p6)

„Frisch, aggressiv, witzig und intellektuell anspruchsvoll“. Polnische Plakatkunst in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit

1. Hymnisches

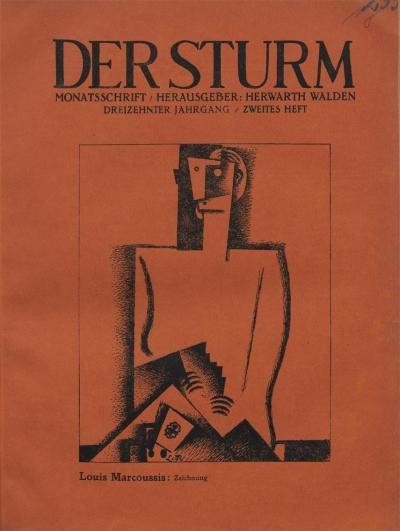

„Zeitgemäß, frisch, modern und aggressiv, witzig und intellektuell anspruchsvoll“, „kühn experimentierend“, „avantgardistisch“, „geistig anregend und aufregend“ und völlig frei von „Banalität und Kitsch“ – mit diesen Worten feierte der Kunstkritiker der Süddeutschen Zeitung Erich Pfeiffer-Belli im März 1962 eine Ausstellung polnischer Plakatkunst, die damals in der Neuen Sammlung in München zu sehen war.[1] (Abb. 1-3)

Pfeiffer-Bellis enthusiastische Besprechung ist kein Einzelfall. Sie steht vielmehr stellvertretend für praktisch alle öffentlichen Reaktionen, die Ausstellungen polnischer Plakatkunst in der damaligen Bundesrepublik hervorriefen. Ausstellungen polnische Plakate waren ein Erfolgsrezept: Wer sie organisierte, konnte sich eines positiven, wenn nicht hymnischen Presseechos sicher sein. Der Erfolg kam nicht von Ungefähr. Das hohe künstlerische Niveau der polnischen Gebrauchsgrafik war international anerkannt; insbesondere die polnische Plakatkunst galt als führend auf diesem Gebiet, sie war ein Aushängeschild polnischen Kunstschaffens und genoss auch in der Bundesrepublik einen legendär guten Ruf. Bezeichnenderweise gestand man ihr hier auch ohne Wenn und Aber den Status einer Kunstform zu, der nicht-angewandten, freien Kunst ebenbürtig und ebenso museumswürdig wie diese, was zugleich für eine Aufwertung der Gebrauchsgrafik in der Bundesrepublik sorgte.

Westdeutsche Kritiker rühmten an den polnischen Plakaten wahlweise ihren „hintergründigen Witz“, die „sprühende Lust“ an der Ironie, das „intellektuell Herausfordernde“ oder auch den „herrlich respektlosen“ Umgang mit historischen Stilformen und Sinnbildern; man pries ihre Wandlungsfähigkeit, gestalterische Kühnheit und Experimentierfreude, manchmal das „Drastisch-Gewagte“ und manchmal auch ihren „polnischen Charme“.[2] Manche Rezensenten waren nahe daran, ein Loblied auf die sozialistische Planwirtschaft anzustimmen, denn, wie der Direktor der Neuen Sammlung München Hans Eckstein lakonisch feststellte: „Dort plakatiert nicht der Geschäftsmann“,[3] und so sei es selbst den Gebrauchsgrafikern möglich, frei von den Zwängen des Marktes und Kommerzes ihre Plakate zu gestalten. Dass sich die polnische Plakatkunst selbst in der stalinistischen Zeit der frühen 1950er Jahren gestalterische Freiheiten hatte herausnehmen können, die der nicht-angewandten Kunst unter der Doktrin des sozialistischen Realismus damals verwehrt blieben, machte sie zusätzlich interessant.

Aus historiografischer und rezeptionsgeschichtlicher Sicht sind diese Lobeshymnen auf die polnische Plakatkunst auch deshalb bemerkenswert, weil sie besonders deutlich ein rezeptionsgeschichtliches Klischee zu revidieren auffordern. Die westliche Kunstrezeption vor 1990 steht gemeinhin in dem Ruf, Kunst aus Mittel- und Osteuropa stets nur mit Ignoranz, Arroganz, bestenfalls paternalistischer Gönnerhaftigkeit begegnet zu sein und ihre Avantgarden, wenn überhaupt, allenfalls als epigonalen Abklatsch westlicher Strömungen wahrgenommen zu haben. In der Rezeption der polnischen Plakatkunst, v. a. der 1960er Jahre, war entschieden das Gegenteil der Fall – sie war diejenige, die im Westen anerkanntermaßen Maßstäbe setzte und dort den eigenen Grafikern als leuchtendes Vorbild wärmstens empfohlen wurde. „[S]chamrot [könnte man] werden“, schrieb z. B. der bereits zitierte Erich Pfeiffer-Belli, wenn man die „graphischen Dürftigkeiten“ mancher westdeutscher Plakate mit den polnischen Arbeiten vergliche. Und er empfahl nachdrücklich: „Die deutschen Gebrauchsgraphiker sollten sich diese Arbeiten genau betrachten, nicht um zu kopieren, sondern um sich zum Experiment ermutigen zu lassen.“[4]

Auch der volkspädagogische Wert der polnischen Plakatkunst wurde nicht nur auf polnischer Seite, sondern auch in der westdeutschen Rezeption immer wieder hervorgehoben. Als Kunst des öffentlichen Raums betrachtete man sie gewissermaßen als die Kunsterzieherin des Volkes, und mancher westdeutscher Kunstkritiker oder Kunstpädagoge schielte etwas neidisch nach Polen, wo man guten Geschmack buchstäblich auf der Straße, an Litfaßsäulen und Hauswänden erlernen könne – vermutlich eine grobe Überschätzung dieses Mediums, aber das sei hier dahingestellt. (Abb. 4)

2. Historisches: „Polnische Welle“ und darüber hinaus

Der Grundstein für den Siegeszug der polnischen Plakatkunst in der Bundesrepublik wurde bereits zu Beginn der 1950er Jahre gelegt. Das wichtigste Medium zu ihrer Popularisierung waren dabei, neben Zeitschriften und einzelnen Buchpublikationen, vor allem Ausstellungen. So wanderte bereits im Jahr 1950 eine Ausstellung polnischer Plakate durch die Bundesrepublik, mit Stationen u. a. in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/M., Nürnberg und München,[5] worüber u. a. die Zeitschrift „Gebrauchsgraphik“ einen mehrseitigen Bildbericht brachte.[6]

Vereinzelte Ausstellungen polnischer Gebrauchsgrafik schlossen sich in den folgenden Jahren an; der große Boom aber begann nach dem Polnischen Oktober 1956. Der ‚polnische Frühling im Herbst‘ ließ dem Land nicht nur „die Herzen des Westens zufliegen“, wie Die Zeit damals schrieb,[7] sondern setzte auch ein beispiellos reges Interesse an zeitgenössischer polnischer Kunst und Kultur in der Bundesrepublik in Gang – ein Phänomen, das als sogenannte „Polnische Welle“ bereits unter Zeitgenossen sprichwörtlich wurde. Die Faszination für das Tauwetter in Polen mit seiner im damaligen Ostblock einzigartigen kulturellen Blüte und scheinbaren Liberalität spielte dabei ebenso eine Rolle wie politisch-moralische Motive angesichts des belasteten deutsch-polnischen Verhältnisses und einer wenig konstruktiven Bonner Polenpolitik. Dass in Polens Kulturpolitik bereits Ende der 1950er Jahre schon wieder frostigere Winde wehten, tat der Polnischen Welle in der Bundesrepublik keinen Abbruch. Bis weit in die 1960er Jahre hinein füllten sich die westdeutschen Veranstaltungskalender zunehmend mit Angeboten zu polnischer Musik, Literatur, Theater, Film oder bildender Kunst, es gab Polnische Wochen im Rundfunk, Städte und Gemeinden organisierten polnische Kulturtage, und alle paar Wochen wurde irgendwo im Bundesgebiet eine Ausstellung mit polnischer Gegenwartskunst eröffnet.

Ausstellungen polnischer Plakatkunst bildeten einen wesentlichen Bestandteil dieser Polnischen Welle und machten einen Großteil aller Ausstellungen polnischer Kunst in der damaligen Bundesrepublik aus: Von den insgesamt gut über 100 Ausstellungen, die sich bis 1970 in der Bundesrepublik samt West-Berlin nachweisen lassen,[8] waren ein gutes Drittel Plakatausstellungen. Bei vielen von ihnen handelte es sich um Wanderausstellungen, die in mehreren Städten der Bundesrepublik gezeigt wurden, so dass die Zahl der Veranstaltungsorte noch um Einiges höher liegt.

Einen Eindruck von der zeitweiligen Dichte vermittelt der folgende Überblick über Ausstellungen polnischer Plakatkunst, die in den Jahren 1964-66 stattfanden.[9] (Abb. 5)

Wie sich dieser Aufstellung ebenfalls entnehmen lässt: Ausgestellt wurde im gesamten Bundesgebiet und überall, wo sich nur überhaupt etwas ausstellen ließ – in Galerien, Museen und Kunsthallen ebenso wie in Hotel- und Theaterfoyers, Stadtbibliotheken und Kaufhäusern.[10] Entsprechend heterogen war auch das Spektrum der Veranstalter und Organisatoren, zu denen nicht nur Kultureinrichtungen gehörten, sondern auch studentische Initiativen oder private Sammler, wie zwei Beispiele aus Darmstadt illustrieren:

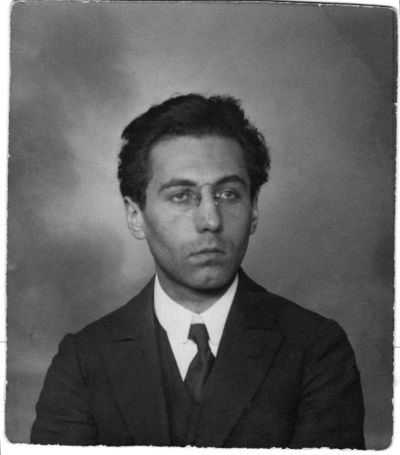

Dort organisierte zunächst im Juni 1964 der örtliche AStA eine Ausstellung an der TH, worüber nicht nur die Darmstädter Studentenzeitung berichtete, sondern auch die örtliche Presse und die Frankfurter Allgemeine Zeitung.[11] Für einen Einführungsvortrag konnte der ebenso renommierte wie umtriebige Warschauer Akademieprofessor und Plakatkünstler Józef Mroszczak (1910-1975) gewonnen werden, der damals Gastprofessor an der Folkwang Schule für Gestaltung in Essen war (worauf unten noch zurückzukommen ist) und in Darmstadt durch „seine chevalereske Erscheinung und [die] Eleganz seines Vortrages“[12] das Publikum für sich einnahm.

Wenige Monate später, im Oktober 1964, schloss sich das Darmstädter Warenhaus Henschel&Ropertz am Markt (heute Modehaus Henschel) an und adelte den Umsatz mit Konfektionsware durch „Meisterwerke polnischer Plakatkunst“. Gezeigt wurden in diesem Fall Plakate aus der Privatsammlung des Journalisten Hans-Joachim Orth.[13] (Abb. 6-7)

Welche Art von Plakaten bekam das westdeutsche Publikum auf den Ausstellungen zu sehen? Den entschieden größten Anteil machten Plakate zu kulturellen Anlässen aus, also Theater-, Film-, Ausstellungs-, Konzert-, Opern- oder Zirkusplakate, so dass das polnische Kulturplakat geradezu zum Inbegriff polnischer Plakatkunst wurde. Politische Plakate bildeten in den Ausstellungen hingegen, wenig überraschend, eher die Ausnahme und beschränkten sich dann meist auf recht dezente und wenig kämpferische Entwürfe zum 1. Mai oder zum polnischen Nationalfeiertag am (damals) 22. Juli (Abb. 8). Auch touristische Werbeplakate, die es in Polen in großer Vielzahl gab (berühmt wurden z. B. die der Fluggesellschaft LOT), oder die in Polen weitverbreiteten Arbeitsschutzplakate spielten auf den westdeutschen Ausstellungen allenfalls eine marginale Rolle.

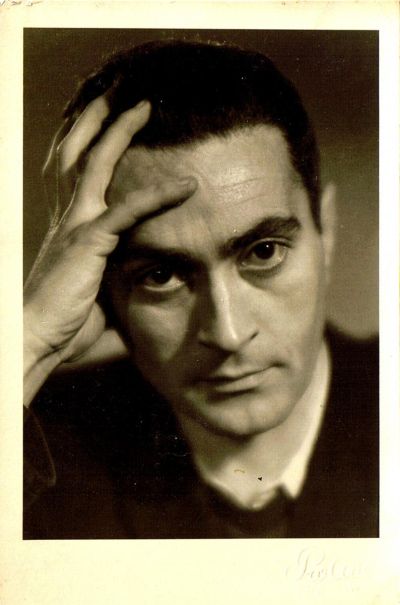

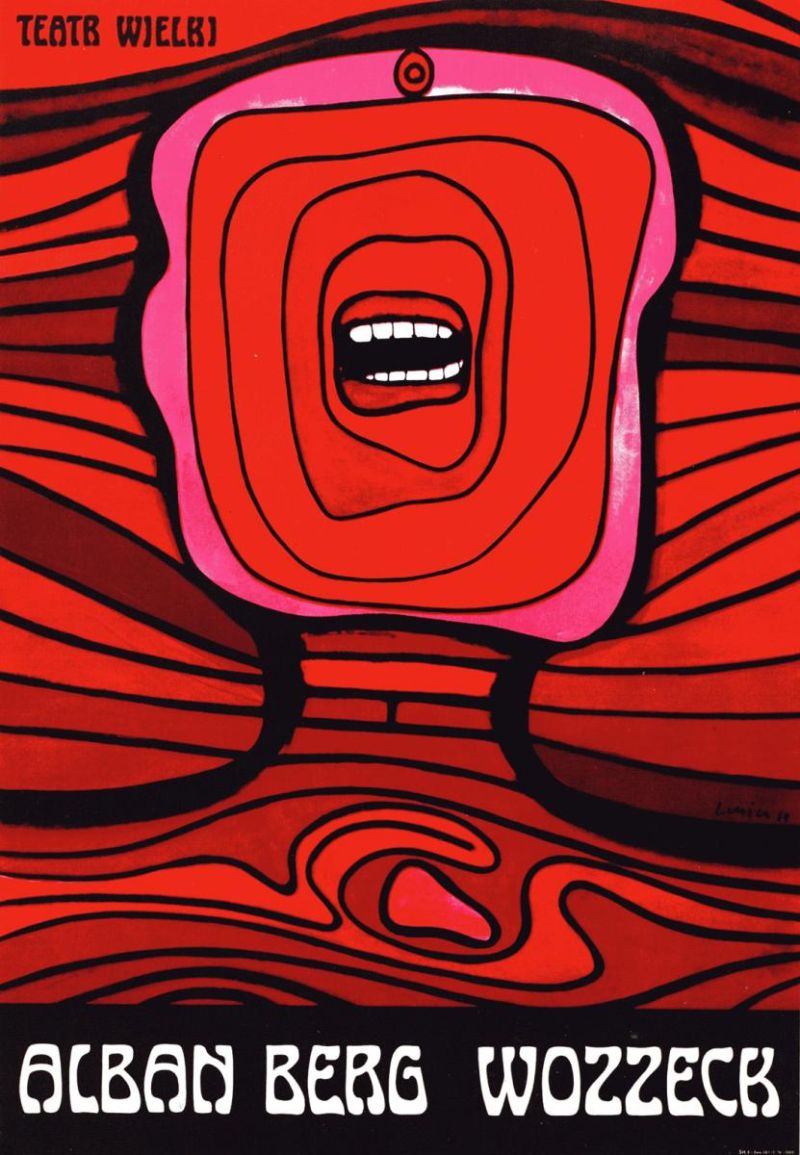

Zu den populärsten und meistausgestellten polnischen Plakatkünstlern in der Bundesrepublik der 1960er Jahre gehörten neben den Altmeistern Henryk Tomaszewski (1914-2005) und Józef Mroszczak vor allem Roman Cieślewicz (1930-1996) sowie Jan Lenica (1928-2001). Dessen Plakat zu Alban Bergs Oper „Wozzeck“ wurde zu einer Ikone polnischer Plakatkunst und fehlt bis heute in keiner Anthologie. (Abb. 9-14)

Jan Lenica ist vielleicht auch derjenige unter den polnischen Plakatkünstlern, der sich am meisten dem kollektiven bundesdeutschen Gedächtnis eingeprägt hat, wenn nicht dem Namen nach, so doch durch seine unverwechselbare, prägnante Formensprache. Bereits in den frühen 1960er Jahren entwickelte er jene psychedelisch-jugendstilistische Pop Art-Optik aus ineinanderfließenden Formen, die zu seinem Markenzeichen wurde. (Abb. 15-17)

Begleitend zu den Ausstellungen leisteten auch Zeitschriften und Buchpublikationen Vermittlungsarbeit in der Bundesrepublik. Besonders engagiert war der Bund deutscher Gebrauchsgraphiker, der in seiner bereits erwähnten Zeitschrift „Gebrauchsgraphik“ regelmäßig über polnische Plakatkunst berichtete. Gleiches gilt für die legendäre Monatsschrift „Polen“ des Warschauer Polonia-Verlags; sie erschien in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in einer west- und einer ost-deutschen Ausgabe, und erfreute sich in der Bundesrepublik schon aufgrund ihrer erfrischenden Aufmachung einer breiten Leserschaft. (Abb. 18)

Hinzu kamen verschiedene Buchpublikationen, darunter der Band „Polnische Plakatkunst“ von Józef Mroszczak, der 1962 in deutscher Sprache erschien, einführende Beiträge von Jan Lenica und Jan Białostocki enthielt und mit Beispielen von über 40 Künstlern ein breites Panorama zeitgenössischer polnischer Plakatkunst entfaltete.[14]

Gegen Ende der 1960er Jahre verebbte die Polnische Welle in der Bundesrepublik allmählich. Dafür wurde im Dezember 1970 im Zuge der Neuen Ostpolitik unter Willy Brandt der Warschauer Vertrag unterzeichnet, der die Grundlagen schuf für die Normalisierung des polnisch-bundesdeutschen Verhältnisses und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damit wurden auch die kulturellen Kontakte unter neue Vorzeichen gestellt und eine neue, kleine polnische Welle ausgelöst.

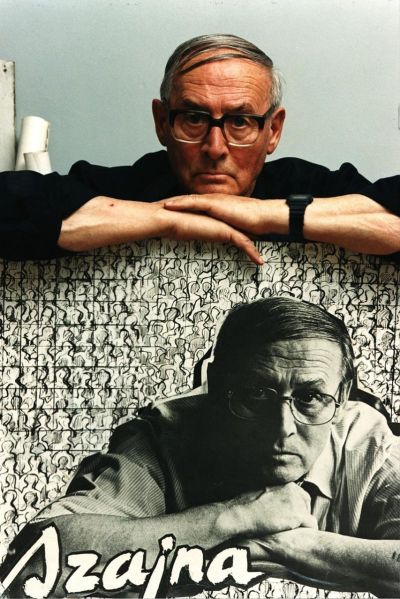

Polnische Plakate und Plakatkünstler erfreuten sich weiterhin ungebrochener Popularität (auch wenn ihre Qualität in den Augen mancher Kritiker „ihren Zenit überschritten“ hatte[15]), aber auch die zunehmende Musealisierung setzte sich fort. So war gleich eine der ersten Ausstellungen des neu gegründeten Deutschen Plakatmuseums in Essen 1971 „Vier polnischen Plakatkünstlern“ gewidmet, nämlich Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Józef Mroszczak und Henryk Tomaszewski.[16] Auch die große Retrospektive „Polnische Plakate der Nachkriegszeit“ in der Neuen Sammlung München von 1984 wurde komplett aus den eigenen Beständen zusammengestellt.[17]

Neue Namen und neue Bildsprachen kamen in den 1970er und 1980er Jahren hinzu, vor allem Plakate von Franciszek Starowieyski (1930-2009) waren in dieser Zeit gefragt. (Abb. 19-20)

Daneben blieben weiterhin einige der Plakatkünstler in der Bundesrepublik präsent, die bereits seit den späten 1950er und frühen 1960er Jahren regelmäßig auf Ausstellungen vertreten gewesen waren, allen voran Roman Cieślewicz[18] und Jan Lenica. Vor allem Lenica blieb der Bundesrepublik eng verbunden. Er hatte sich dort inzwischen nicht nur als Plakatkünstler einen Namen gemacht, sondern auch als Trickfilmkünstler, Bühnenbildner und Kinderbuchillustrator, wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. bereits 1965 mit dem Bundesfilmpreis sowie 1980 mit dem Plakatpreis der Stadt Essen; auch war er an der Plakat-Edition „Olympia“ für die Olympischen Spiele in München 1972 beteiligt (s. Abb. 17 oben); 1979 erhielt er die neu geschaffene Professur für Animationsfilm an der Kunsthochschule Kassel, und auch als Gestalter von Postwertzeichen für die Deutsche Bundespost (etwa zum Internationalen Friedensjahr 1986) hinterließ er Spuren in der westdeutschen Gebrauchsgrafik-Landschaft. (Abb. 21)

3. Gut, günstig und am Puls der Zeit: Gründe des Erfolgs

Wie sind die große Popularität der polnischen Plakatkunst in der Bundesrepublik und die große Zahl der Ausstellungen gerade in den 1960er Jahren zu erklären? Zwei entscheidende Gründe, nämlich Qualität und Renommee zu einen sowie die allgemeine Polenbegeisterung der sogenannten Polnischen Welle zum anderen, wurden oben bereits genannt. Doch noch weitere Faktoren spielten eine Rolle.

Ein ganz pragmatischer Grund liegt auf der Hand: Im Vergleich zu Gemäldeausstellungen waren Plakatausstellungen mit sehr viel geringerem finanziellem und logistischem Aufwand zu organisieren; zudem waren die Plakate leicht zu beschaffen, es gab Vertriebswege dafür, und als prinzipiell reproduzierbares Medium waren sie erschwinglich: So konnte man beispielsweise bei einer Ausstellung in Frankfurt am Main 1963 Exemplare polnischer Plakate für 3 DM erwerben,[19] was damals dem Preis eines Suhrkamp-Taschenbuchs entsprach. Plakatausstellungen zu organisieren, war mithin der einfachste und kostengünstigste Weg, um auf den Zug der Polnischen Welle aufzuspringen, und auch die ersten privaten Sammlungen polnischer Plakate in der Bundesrepublik entstanden in dieser Zeit. Darin liegt zugleich ein Unterschied zu Ausstellungen polnischer Malerei oder Skulptur. Letztere entstanden in dieser Zeit alle in deutsch-polnischer Kooperation und wurden durch Leihgaben aus Polen bestritten. Ab und an wurde zwar etwas angekauft, doch nennenswerte private oder öffentliche Sammlungen zeitgenössischer polnischer Malerei existierten damals in der Bundesrepublik noch nicht. Anders bei den Plakaten. Zwar gab es auch hier deutsch-polnische Kooperationsausstellungen mit polnischen Leihgaben, zunehmend aber auch Ausstellungen, die die Plakatbestände privater Sammler, später auch öffentlicher Sammlungen zeigten.

Die große Resonanz hatte jedoch noch weitere Gründe, zu denen sich auch die spezifische Aktualität des Mediums Plakat zählen lässt: Die Zeit des Wirtschaftswunders war auch eine goldene Ära der Werbewirtschaft, das Produkt- und Grafikdesign spielt eine immer wichtigere Rolle, und nicht zufällig präsentierte die documenta III 1964 erstmals eine eigene Abteilung zu Industriedesign und Gebrauchsgrafik, auf der auch Polen prominent vertreten war. So ist es nicht allzu überraschend, dass in dieser Zeit nicht nur die westdeutsche Gebrauchsgrafik-Szene, sondern auch und gerade Wirtschafts- und Werbefachleute ein Faible für polnische Plakatkunst entwickelten, sich für ihre Vermittlung einsetzten und anfingen, selbst polnische Plakate zu sammeln und Ausstellungen zu organisieren (auch wenn auf den polnischen Kulturplakaten nicht für Margarine oder Stahl geworben wurde).

Einer dieser kulturbeflissenen Werbe- und Wirtschaftsleute war Carl Hundhausen (1893-1977) aus der Führungsriege des Hauses Krupp. Nach 1945 zuständig für die dringend nötige Image-Aufbesserung des Konzerns, wurde Hundhausen in den 1950er Jahren enger Berater und zugleich eine Art Kultur-Scout für den Krupp-Generalbevollmächtigten Berthold Beitz; er war auch eine der treibenden Kräfte hinter den verschiedenen deutsch-polnischen Ausstellungskooperationen, die die Firma Krupp mitinitiierte und -finanzierte.[20] Nebenher hatte Hundhausen an der Folkwang Schule für Gestaltung eine Professur für „wirtschaftliche Werbelehre“ inne und gilt als der Vater der „Public relations“ in Deutschland.

Ihm ist es auch zu verdanken, dass 1964 der Warschauer Akademieprofessor Józef Mroszczak, wie erwähnt, als Gastprofessor an die Folkwang-Schule nach Essen kommen konnte, finanziert durch ein Stipendium der Firma Krupp. Mroszczak seinerseits leitete an der Warschauer Kunstakademie die Abteilung für Gebrauchsgrafik, war eine Koryphäe der polnischen Plakatkunst und generell eine vielbeschäftigte Größe des kulturellen Establishments in Polen; auch gab es kaum eine polnische Plakatausstellung in der Bundesrepublik, in die er nicht in irgendeiner Weise involviert war. Sein Förderer Carl Hundhausen wiederum war im Gegenzug 1966 als Referent zur 1. Internationalen Plakatbiennale in Warschau geladen, deren Spiritus rector Mroszczak war,[21] und er gehörte wenig später zu den Mitbegründern des Deutschen Plakat-Museums in Essen,[22] wo wiederum Mroszczaks Plakatkunst mehrfach gewürdigt wurde: u. a. auf der erwähnten Ausstellung von 1971 sowie – bereits posthum – durch eine große Retrospektive 1978.[23]

Polnische Plakate waren aber nicht nur künstlerisch wegweisend, leicht verfügbar und trafen den Nerv der Zeit. Sie hatten überdies auch noch einen moralischen Bonus – was zugleich einmal mehr zeigt, dass sich die Aufteilung der Welt in Gut und Böse im Kulturkampf des Kalten Krieges nicht immer strikt an den Eisernen Vorhang hielt: Die Wirtschaftswunderjahre in der Bundesrepublik waren nicht nur eine Zeit der Konsumbegeisterung, sondern auch der Konsumkritik, des Kulturpessimismus und der Skepsis gegenüber Kommerzialisierung, Massenkultur und Kulturindustrie. Eines der Feindbilder par excellence in diesem Zusammenhang verkörperte die US-amerikanische Filmindustrie samt ihrer Hollywood-Plakate, die zum Inbegriff der Effekthascherei, des Marktschreierischen, Vulgären und des Kitsches wurden. Da kam die polnische Plakatkunst wie gerufen, die sich umstandslos zum positiven Gegenbild stilisieren und verklären ließ: Gefeiert als frisch, unverdorben, originell, nicht dem Kommerz, sondern nur dem Künstlerischen verpflichtet, avancierte sie in dieser Lesart gewissermaßen zum Edlen Wilden der Plakatwerbezunft. Es entbehrt vor diesem Hintergrund freilich nicht einer gewissen Ironie, dass dann ausgerechnet ein amerikanischer Revolverheld in dem Plakat wiederauferstand, das zu einem der ikonischsten der jüngeren polnischen Geschichte werden sollte. (Abb. 22)

4. Politisches

So einhellig die Begeisterung für die polnische Plakatkunst in der Bundesrepublik auch war – ihre Ausstellungen waren nicht immer politisch unumstritten, schon gar nicht aus Sicht der Bonner Behörden und vor dem Warschauer Vertrag von 1970. Dies hing allerdings weniger von den Ausstellungsinhalten und auch nicht so sehr von den tagespolitischen Stimmungsschwankungen im polnisch-westdeutschen Annäherungsprozess ab, sondern war vor allem abhängig von den Ausstellungsveranstaltern und deren politischer Couleur.

Ein buchstäblich rotes Tuch für die Bundesbehörden war die KPD-nahe „Deutsche Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen“. 1950 als westdeutscher Ableger der ostdeutschen Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft in Düsseldorf gegründet,[24] entfaltete sie fortan beachtliche Aktivitäten und setzte alles daran, um durch Veranstaltungen, Ausstellungen und ihre Zeitschrift „Jenseits der Oder“ ein positives Polenbild in der Bundesrepublik zu verbreiten – sehr zum Unmut nicht nur der Vertriebenenverbände.[25] (Abb. 23)

Bis Mitte der 1950er Jahre war sie praktisch die einzige Organisation, die überhaupt Ausstellungen polnischer Kunst in der Bundesrepublik ausrichtete, wobei sie allerdings oft unterschiedlichste Kultureinrichtungen als Kooperationspartner gewinnen konnte, die beispielsweise Ausstellungsräume zur Verfügung stellten. Auch die oben erwähnte Wanderausstellung polnischer Plakate von 1950 wurde durch sie organisiert. Während sie aus polnischer Sicht so etwas wie die inoffizielle westdeutsche Freundschaftsgesellschaft für Polen war, galt sie in der Bundesrepublik als kommunistische Tarnorganisation und hielt mit ihrer Umtriebigkeit nicht nur die Vertriebenenverbände auf Trab, sondern auch den Verfassungsschutz und das Auswärtige Amt, das gegen den Verein „stärkste Bedenken“[26] hegte. Einen entsprechend schweren Stand hatten viele ihrer polnischen Plakatausstellungen in der Bundesrepublik. Mitunter wurden Vernissagen durch Landsmannschaften gestört oder Ausstellungen gleich im Vorfeld polizeilich verboten, um die Ruhe und Sicherheit nicht zu gefährden.

Dass sich ab Mitte der 1950er Jahre der Kreise der Ausstellungsinitiatoren und -organisatoren zunehmend erweiterte und sich immer mehr ‚politisch unbedenkliche‘ Akteure im polnisch-westdeutschen Kulturaustausch engagierten, konnte daher in Bonn nur begrüßt werden. Galt es doch, der Quasi-Monopol-Stellung der Deutschen Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen auf diesem Gebiet etwas entgegenzusetzen.[27] So wurden Ausstellungen nicht nur genehmigt, nachdem man sich vergewissert hatte, dass die Gesellschaft nicht involviert war.[28] Es gab auch Bestrebungen seitens des Auswärtigen Amtes selbst, solche alternativen Veranstalter gezielt zu fördern, um ein Gegengewicht zur Deutschen Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen zu schaffen. Wohl oder übel in Kauf nehmen musste man dabei allerdings, dass diese Diversifizierung der Akteure und Netzwerke hinter den Ausstellungen auch den Behörden in Warschau sehr zupass kam. Denn auch dort war man schließlich bestrebt, im Kampf um die öffentliche Meinung Einflusssphären auszuweiten und ein möglichst breites bundesdeutsches Publikum mit polnischem Kulturexport zu erreichen.

Aber nicht nur politisch suspekte Veranstalter konnten polnische Plakatausstellungen in den 1950er und früheren 1960er Jahren zu einem Stein des Anstoßes werden lassen. In Zeiten, in denen man in Bonn von Neuer Ostpolitik und Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze noch weit entfernt war, machte auch die heikle Grenzfrage vor der polnischen Plakatkunst nicht halt. So wurde beispielsweise 1962 den Verantwortlichen einer Ausstellung polnischer Theaterplakate und Bühnenbildentwürfe in Schleswig nahegelegt, die Auswahl der Exponate noch einmal zu überdenken, nachdem bekannt geworden war, dass diese offenbar auch ein polnisches „Theaterleben in den Oder-Neiße-Gebieten“ dokumentieren würden.[29] In einem anderen Fall wollte das Auswärtige Amt der Deutschlandtournee des Pantomimentheaters Breslau nur unter der Bedingung zustimmen, dass auf den Plakaten und sonstigen Ankündigungen der Name der Stadt nicht vorkommt; kurzerhand schlug das Auswärtige Amt daher eine Umbenennung des Ensembles vor: statt „Pantomimentheater Breslau“ „Pantominentheater Henry Tomaszewski“ (nach dem Begründer und Leiter des Theaters Henry Tomaszewski, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Plakatkünstler). Dass einer der Aushänge dann doch mit dem Ensemblenamen „Pantomimentheater Breslau“ gedruckt wurde, sorgte für entsprechende Irritationen im Auswärtigen Amt.[30]

Wie diese Beispiele zeigen, konnten auch vermeintlich unpolitische und unverfängliche Kulturplakate politischen Zündstoff enthalten, wenn sie an politische Tabus rührten. Der wachsenden Popularität der polnischen Plakatkunst in der Bundesrepublik konnten diese behördlichen Bedenken, Vorbehalte und Vorsichtsmaßnahmen indes kaum etwas anhaben.

5. „Polnische Plakatschule“?

Der Erfolg schlug sich nicht zuletzt darin nieder, dass auch in der Bundesrepublik bald nur noch von „der polnischen Plakatschule“ gesprochen wurde, und diese Bezeichnung hält sich bis heute. Wann, wie und durch wen der Begriff in Umlauf kam, ist ebenso umstritten wie die Frage, was die polnische Plakatschule als solche auszeichnen soll, und bereits zur zeitlichen Eingrenzung gibt es unterschiedlichste Vorschläge. Problematisch oder zumindest irreführend ist der Begriff allerdings auch insofern, als er eine Einheitlichkeit und Geschlossenheit suggeriert, die kaum gegeben war. Nicht nur zwischen den folkloristisch-humoristischen Operettenplakaten eines Józef Mroszczak aus den frühen 1960er Jahren und den Plakaten eines Starowieyski aus den 1980er Jahren scheinen Welten zu liegen (vgl. Abb. 2 und Abb. 20) Vielmehr war die polnische Plakatkunst der Nachkriegszeit stets von einem Nebeneinander unterschiedlichster Positionen und großer formaler und technischer Vielfalt gekennzeichnet, sowohl im Vergleich der Künstler untereinander, die oft sehr ausgeprägte individuelle Handschriften entwickelten, als auch innerhalb des Oeuvres einzelner Künstler. Dekorative Ornamentik wechselte mit surrealistischer Symbolik, Elemente der Collage standen neben malerischen Lösungen, Fotografisches neben Typografischem, Gefälliges und Verspieltes neben Verstörendem und Abgründigem. Ebenso auffällig ist die Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit einzelner Künstler. Man vergleiche etwa Jan Lenicas Wozzeck-Plakat (s. Abb. 14 oben) mit seinem Max-Ernst-affinen Entwurf zu Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ von 1958 (Abb. 24) oder Leszek Hołdanowiczs Plakate Pasażerka, 1963 und Bariera, 1966. (Abb. 25-26)

Dieser Erfindungsreichtum ist auch ein wesentlicher Grund dafür, weshalb sich die polnischen Plakate aus Sicht der Zeitgenossen so positiv abhoben, sowohl von den einförmigen Propagandaplakaten sowjetischer Provenienz als auch vom Einheitslook aus Hollywood. Und vielleicht ließ gerade dies die Rede von einer „polnischen Plakatschule“ so plausibel erscheinen.

Ebenfalls nicht übersehen sollte man dabei jedoch, dass die polnischen Plakatkünstler nicht in Isolation arbeiteten, sondern auch international vernetzt waren. Auch deshalb ist die Bezeichnung „polnische Plakatschule“ mit Vorsicht zu genießen, auch wenn heute wohl niemand mehr auf die Idee käme, nach einer originär polnischen Essenz in diesen Plakaten zu suchen. Cieślewicz beispielsweise ging bereits 1963 nach Paris; Jan Lenica war ebenfalls seit den 1960er Jahren in Frankreich, später in Kassel und West-Berlin tätig; Józef Mroszczak reiste seit den 1950er Jahren wiederholt u. a. in die Bundesrepublik, ob als Gastdozent oder zu Ausstellungseröffnungen; umgekehrt fanden auch in Polen selbst Ausstellungen auswärtiger Plakatkunst statt – darunter 1957 auch eine Ausstellung westdeutscher Plakatkünstler[31] –, und nicht zuletzt die Internationalen Plakatbiennalen in Warschau seit 1966 trugen weiter zur Internationalisierung bei. (Abb. 27)

Falls die Frage, was die polnische Plakatkunst als solche ausmacht, überhaupt sinnvoll ist, so wäre sie daher in jedem Fall zu ergänzen um Fragen nach internationalen Verflechtungen, Transferbeziehungen und Netzwerken.

Regina Wenninger, Dezember 2017