„Der Sturm“ und seine polnischen Künstler 1910–1930

Mediathek Sorted

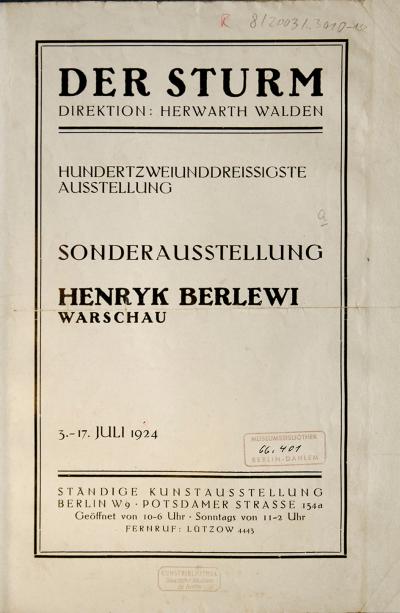

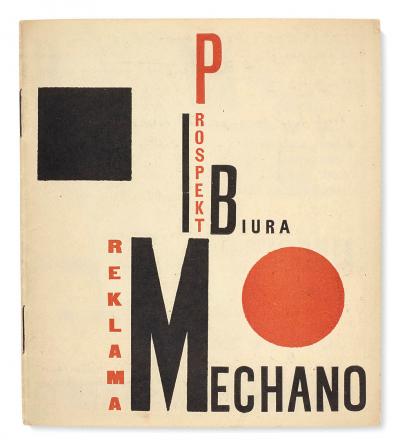

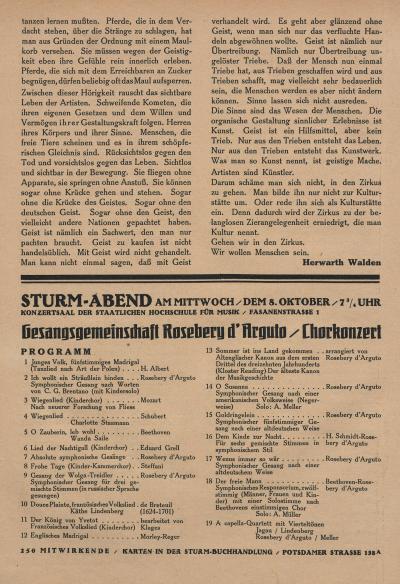

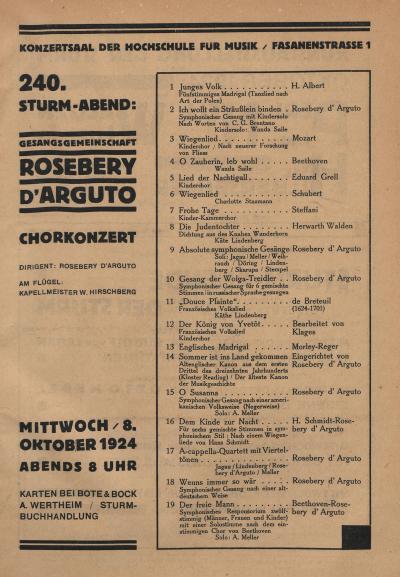

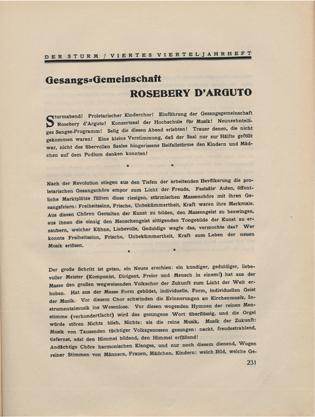

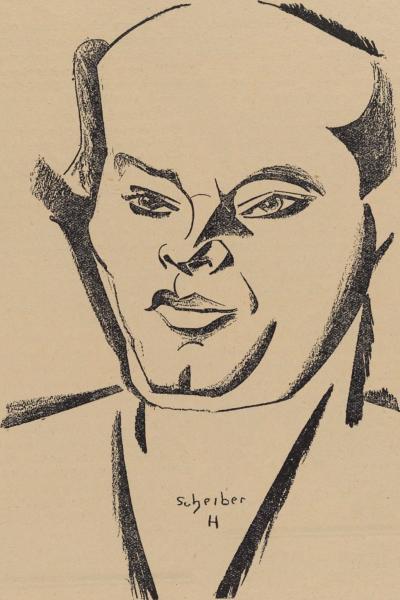

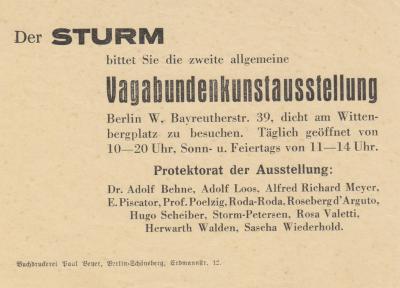

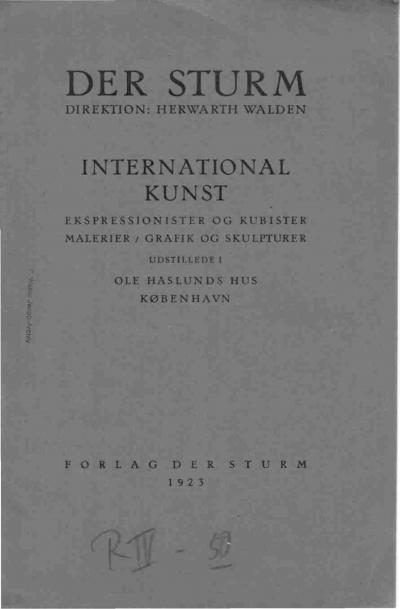

Mit Henryk Berlewi (1894-1967), der 1922/23 in Berlin lebte, verband das Ehepaar Walden über die bereits genannten gleichzeitigen Aktivitäten und gemeinsamen Projekte hinaus eine mehrjährige Zusammenarbeit, wenn nicht sogar Freundschaft. Im Juli 1924 zeigte Walden in der Sturm-Galerie eine Einzelausstellung des Künstlers, die mit nur elf Objekten einem einzigen konstruktivistischen Thema, dem von Berlewi entwickelten Prinzip der „Mechano-Faktur“, gewidmet war und zu der ein bebilderter Katalog erschien (PDF 26). Im September veröffentlichte Walden in der Sturm-Zeitschrift die deutsche Übersetzung des gleichnamigen Manifests, das Berlewi zuvor in Warschau publiziert hatte (PDF 27). Nell Walden erinnerte sich später an Berlewi als einen von lediglich fünf jüdischen Malern des Sturm neben Chagall, den beiden Ungarn Kádár und Scheiber sowie dem Schweden Isaac Grünewald, was definitiv falsch, aber vermutlich ihrer Abwesenheit beim Sturm in den Zwanzigerjahren geschuldet war.[88] Zuletzt war Berlewi einer von nur noch fünf Künstlern, die 1961 bei der Eröffnung der von der Nationalgalerie Berlin veranstalteten Retrospektive zum fünfzigsten Jahrestag des Sturm im Schloss Charlottenburg gemeinsam mit Nell Walden anwesend waren.[89]

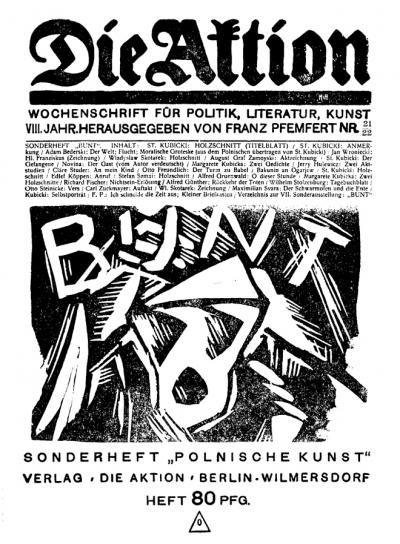

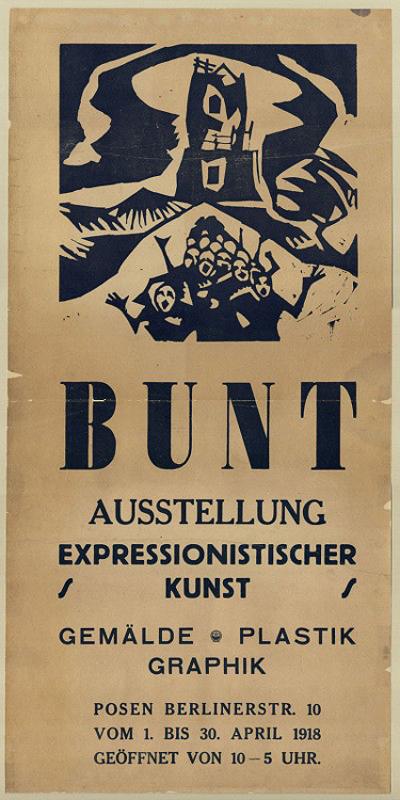

Berlewi, geboren in Warschau als Sohn der späteren Malerin Helena/Hélène Berlewi, genannt Hel Enri (*1873), studierte von 1904 bis 1909 Malerei an der Warschauer Kunstschule/Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie bei Kazimierz Stabrowski, Edward Trojanowski, Stanisław Lentz, Konrad Krzyżanowski und Władysław Ślewiński, die noch dem Impressionismus und dem Jugendstil verpflichtet waren. 1909 wechselte er zu Juliaan De Vriendt (1842-1935) an die Kunstakademie Antwerpen, 1911 an die École des Beaux-Arts und die École des Arts Décoratifs nach Paris. 1913 kehrte er nach Warschau zurück, wo er bis 1916 an der Zeichenschule/Klasa Rysunkowa w Warszawie studierte. Er war eng mit dem jüdischen Leben verbunden und beschäftigte sich in den folgenden Jahren auch künstlerisch mit jüdischen Themen. 1918/19 stand er in engem Kontakt zu den Schriftstellern des polnischen Futurismus, Aleksander Wat (1900-1967) und Antol Stern (1899-1968). Um 1920 wurde er künstlerischer Leiter der Vilner trupe/Wilnaer Truppe, eines ursprünglich in Vilnius beheimateten Ensembles jüdischer Schauspieler, das 1920 in Warschau mit dem jüdischen Drama „Dybuk/Der Dibbuk“ von Salomon An-Ski gastierte und für das Berlewi ein Plakat in expressiv-kubistischem Mischstil gestaltete.[90] Er wurde aktives Mitglied der Gruppe Jung Idysz in Łódź, die bereits enge Verbindungen zur Posener Gruppe Bunt unterhielt. 1921 organisierte er für Jung Idysz im Rahmen einer großen Kunstausstellung in den Sälen des Handelsverbandes/Towarzystwo Handlowców in Łódź einen separaten Salon der Futuristen, Kubisten und Primitivisten/Salon futurystów, kubistów i prymitywistów, in dem unter anderem Jankel Adler und Wincenty Brauner religiöse Szenen präsentierten und der anschließend in Warschau in der Jüdischen Gemeinde gezeigt wurde.[91] Ebenfalls 1921 gründete er zusammen mit Adler und Szwarc einen Warschauer Zweig der ursprünglich in Moskau entstandenen und dort inzwischen der sozialistischen Doktrin unterworfenen jüdischen Kultur-Lige.[92]

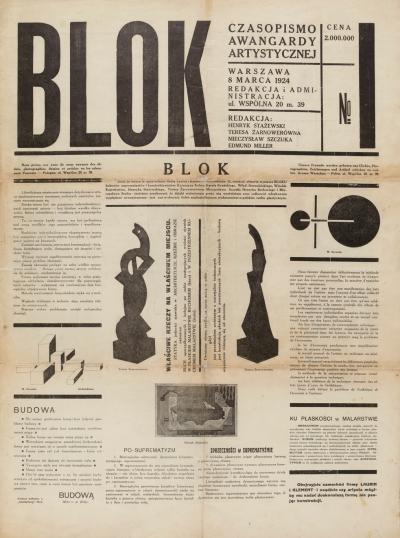

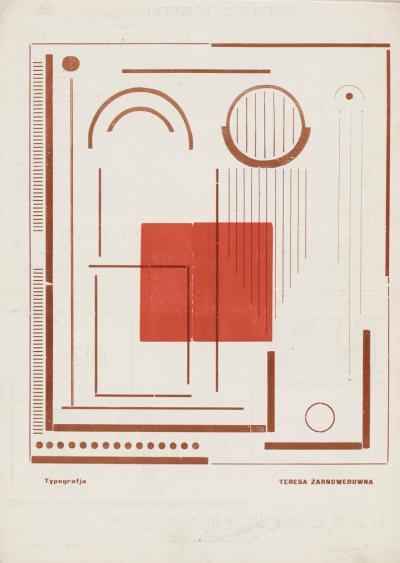

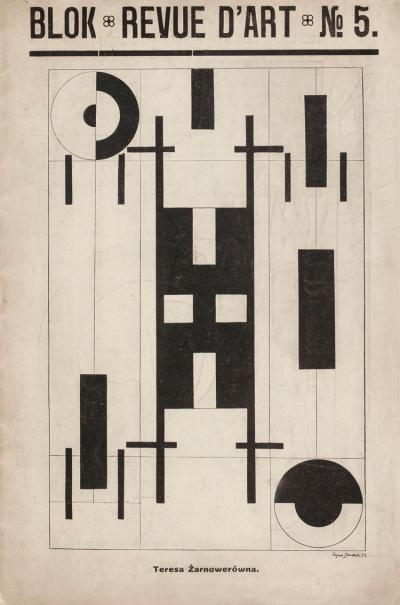

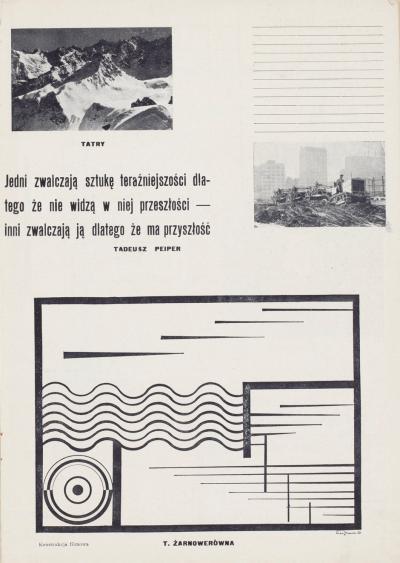

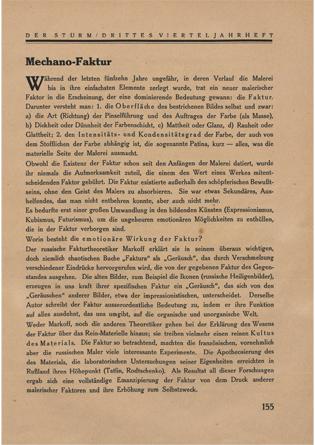

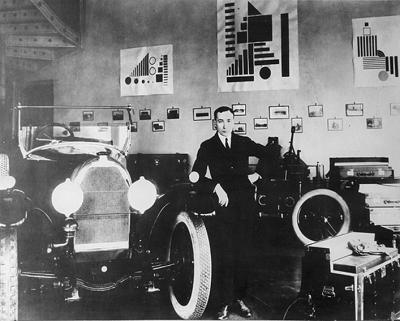

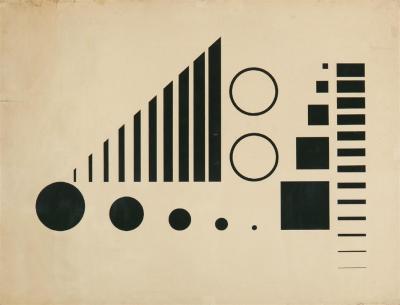

Durch sein Zusammentreffen mit El Lissitzky 1921 in Warschau änderten sich Berlewis künstlerische Interessen radikal. Er wandte sich dem Suprematismus und dem Konstruktivismus zu. Möglicherweise verdankte er Lissitzky auch seinen Wechsel nach Berlin, da dieser dort 1922 die 1. Russische Kunstausstellung mit organisierte und den Katalog dafür gestaltete. In Berlin traf Berlewi 1922 nicht nur Walden und die führenden Vertreter der europäischen Avantgarde,[93] sondern wurde auch Mitglied der Novembergruppe. Bereits im Mai war er (noch mit der Ortsangabe „Warschau“) in deren Sonderschau auf der Großen Berliner Kunstausstellung im Landesausstellungsgebäude am Lehrter Bahnhof mit einem Aquarell „Häuser“ und dem Plakat zum „Dybuk“ vertreten.[94] 1923 zeigte er dort (inzwischen mit dem Wohnort „Berlin-Schöneberg“) erste konstruktivistische Arbeiten in Tempera: zwei „Weibliche Konstruktionen“, ein Stillleben und eine „Fakturkomposition“.[95] Auf dem Düsseldorfer Kongress im Mai 1922 war er also nicht nur als Vertreter von Jung Idysz und der Kultur-Lige, sondern auch als Mitglied der Novembergruppe anwesend. Für das Folgejahr bereitete er zusammen mit Walden die Internationale Ausstellung „Junger Kunst“ in Warschau und Łódź vor. 1923/24 wurde er Mitglied der Gruppe Blok. Bereits im ersten Heft der Zeitschrift erschien ein Entwurf aus seiner neuen Serie „Mechano-Faktur“ (Abb. 26). Ab dem 15. März 1924 nahm er an der ersten Ausstellung der Gruppe im Auto-Salon Laurin i Klement in der Warschauer Mazowiecka 11 zusammen mit Katarzyna Kobro, Kryński, Strzemiński, Mieczysław Szulc, Zarnower und Szczuka teil,[96] wo er ebenfalls Arbeiten zur „Mechano-Faktur“ zeigte.

[88] Walden 1963 (siehe Literatur), Seite 31

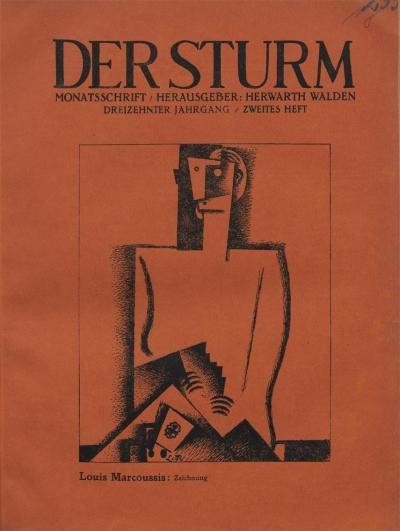

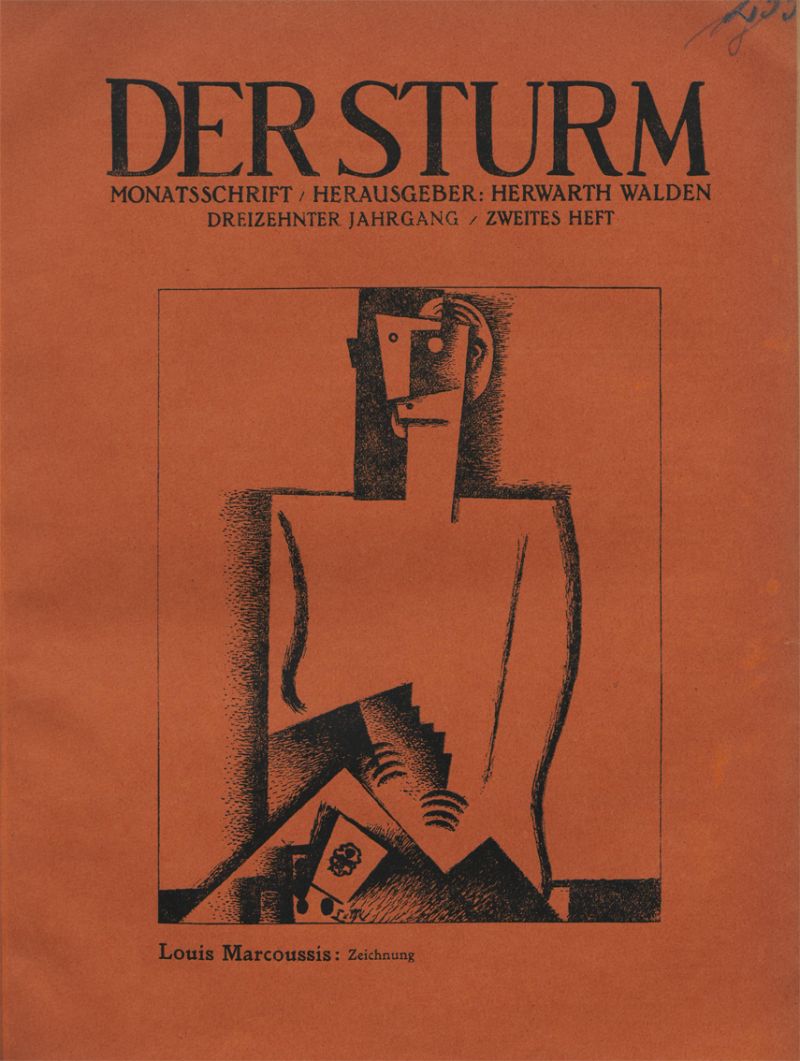

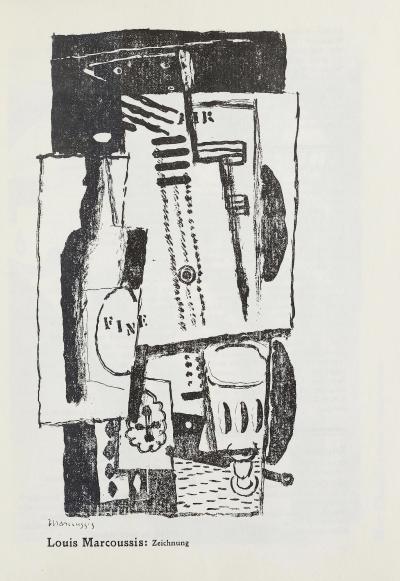

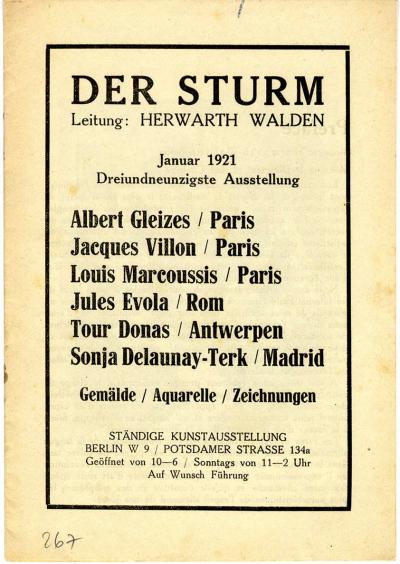

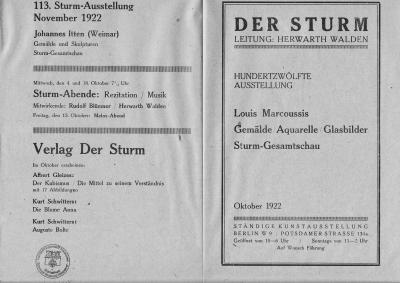

[89] Ebenda, Seite 53; vergleiche Der Sturm. Herwarth Walden und die europäische Avantgarde. Berlin 1912-1932, Ausstellungs-Katalog Nationalgalerie Berlin im Schloss Charlottenburg, Berlin 1961, zu Stanislaw Kubicki Seite 78 f., zu Louis Marcoussis Seite 90 f., zu Henryk Berlewi Seite 102 f.

[90] Michael C. Steinlauf: „Fardibekt!“ An-sky’s Polish Legacy, in: The Worlds of S. An-sky. A Russian Jewish Intellectual at the Turn of the Century, herausgegeben von Gabriella Safran und Steven J. Zipperstein, Stanford/CA 2006, Seite 238; Abbildung des Plakatmotivs auf dem Portal YIVO Digital Archive on Jewish Life in Poland, http://polishjews.yivoarchives.org/archive/?p=digitallibrary/digitalcontent&id=2693

[91] Magdalena Wróblewska: Jung Jidysz, auf culture.pl (2010), https://culture.pl/pl/tworca/jung-jidysz; Anna Maria Leśniewska / Janusz Zagrodzki: Ekspresjonizm jako nowy styl młodości. Działalność ugrupowania Jung Idysz (1919-1923), online auf: http://www.martamaro.pl/Jung_Idysz/dzialalnosc.html

[92] Goudz 2012 (siehe Literatur), Seite 519

[93] Raoul Hausmann schrieb 1965 in einem Brief an Berlewi: „Ich erinnere mich an ein Zusammentreffen mit Künstlern, die wie Sie in Berlin um 1920 aktiv waren: Pevsner, Gabo, Pougny, Moholy-Nagy, Doesburg, Lissitzky sowie Eggeling und Richter [Heinrich Richter-Berlin]“. Die ehemalige Bauhaus-Studentin und Fotografin Ré Soupault erinnerte sich, dass Berlewi ein Freund von Viking Eggeling gewesen sei, dem Berlewi 1922 einen Aufsatz in der Warschauer Jiddischen Zeitschrift Albatros widmete. (Bartelik 2005, siehe Literatur, Seite 142 f.)

[94] Große Berliner Kunstausstellung 1922, Ausstellungs-Katalog Landesausstellungsgebäude, Berlin 1922, Seite 59; online: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/adk_gka_1922_110/0065/image

[95] Große Berliner Kunstausstellung 1923, Ausstellungs-Katalog Landesausstellungsgebäude, Berlin 1923, Seite 30; online: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gbk1923/0032/image

[96] Ankündigung der Ausstellung im 1. Heft der Zeitschrift Blok vom 8. März 1924 (vergleiche in der Mediathek Abb. 14)

![PDF 11: 1. Ausstellung, 1912 PDF 11: 1. Ausstellung, 1912 - Erste Ausstellung. Tiergartenstrasse 34a. Der Blaue Reiter. Franz Flaum. Oskar Kokoschka. Expressionisten, Ausstellungs-Katalog Der Sturm, Berlin [12.3.-10.5.1912]](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/PDF%2011%20Erste%20Ausstellung%201912-1.jpg?itok=wGXrdyGo)

![PDF 13: Erster deutscher Herbstsalon, 1913 PDF 13: Erster deutscher Herbstsalon, 1913 - Erster deutscher Herbstsalon Berlin 1913. Ausstellungs-Katalog Der Sturm, Berlin 1913 (Seite 25: Louis Marcoussis; Seite 29: Stanislaus Stückgold; Bildtafel Stanislaus Stückgold: Porträt der kleinen Judith Wolfskehl) [20.9.-1.12.1913]](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/PDF%2013%20Erster%20deutscher%20Herbstsalon%201913-1.jpg?itok=F94kTudI)

![PDF 16: 19. Ausstellung, 1913 PDF 16: 19. Ausstellung, 1913 - Neunzehnte Ausstellung. Expressionisten / Kubisten / Futuristen, Ausstellungs-Katalog Der Sturm, Berlin [November] 1913 (Nr. 26: Louis Marcoussis)](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/PDF%2016%20Neunzehnte%20Ausst%20Katalog%20Expressionisten%201913-1.jpg?itok=_yIurY_b)

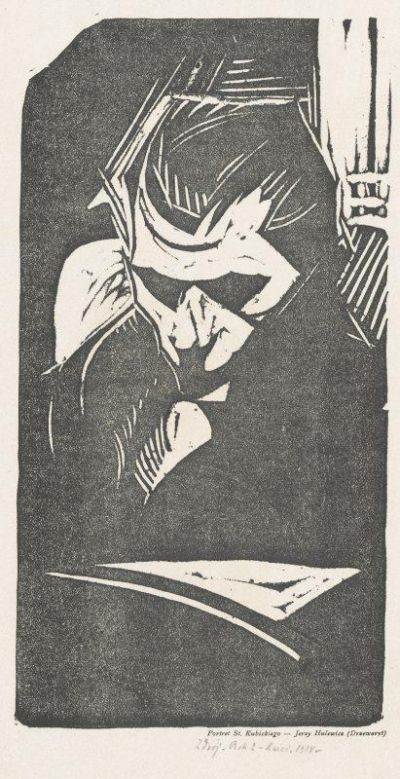

![Abb. 10: Kubicki, Linolschnitt, 1920 Abb. 10: Kubicki, Linolschnitt, 1920 - Stanisław Kubicki: Linoleumschnitt [Ekstase], 1920. Linolschnitt, von der Platte gedruckt, in: Der Sturm, 10. Jahrgang, 11. Heft, Februar 1920, Seite 153](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/Abb%2010%20Stanislaw%20Kubicki%201920%201.jpg?itok=B4-Sr4n6)

![Abb. 11: Kubicki, Linolschnitt, 1920 Abb. 11: Kubicki, Linolschnitt, 1920 - Stanisław Kubicki: Linoleumschnitt [Bassgeigenspieler], 1920. Linolschnitt, von der Platte gedruckt, in: Der Sturm, 10. Jahrgang, 11. Heft, Februar 1920, Seite 155](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/Abb%2011%20Stanislaw%20Kubicki%201920%202.jpg?itok=IoFPpzQj)