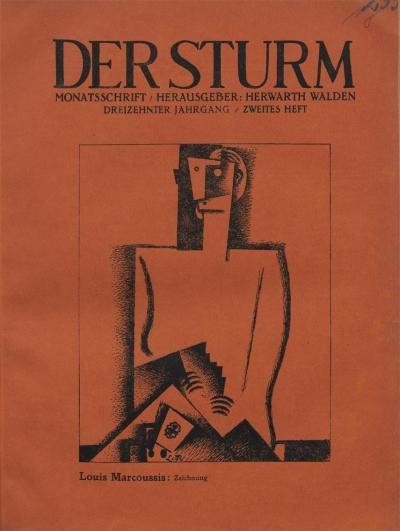

„Der Sturm“ und seine polnischen Künstler 1910–1930

Mediathek Sorted

Vom 29. bis 31. Mai 1922 fand in Düsseldorf der erste Kongress der Union internationaler fortschrittlicher Künstler statt, den das Junge Rheinland organisiert hatte und an dem unter anderem die Novembergruppe, die Darmstädter und die Dresdner Sezession, der Deutsche Werkbund, Herwarth Walden für den Sturm sowie Vertreter der russischen Konstruktivisten und der italienischen Futuristen teilnahmen. Auch Wortführer verschiedener Staaten waren vertreten. Aus Polen waren Adler, Marek Szwarc, Pola Lindenfeld und Henryk Berlewi für die Gruppe Jung Idysz anwesend. Das Ehepaar Kubicki repräsentierte die Gruppe Bunt. Kubicki vertrat aber auch mit Freundlich, Hausmann und Seiwert die Kommune. Adler, Szwarc und Kubicki unterschrieben zusammen mit Lasker-Schüler, Kandinsky, Kokoschka und anderen den Gründungsaufruf der Union. Dennoch kam es zum Eklat. Als am folgenden Tag des Kongresses das zweite Manifest der Union verlesen wurde, das diese als wirtschaftlich orientierte Interessengemeinschaft vorstellte, verließen die Kommune, Theo van Doesburg und Cornelis van Eesteren von De Stijl, El Lissitzky von den Konstruktivisten sowie Hausmann und Hannah Höch von den Dadaisten den Saal.

Die parallel zum Kongress gezeigte und ebenfalls vom Jungen Rheinland organisierte Erste Internationale Kunstausstellung im Düsseldorfer Kaufhaus Tietz hatten Kubicki, Freundlich, Hausmann und andere Mitglieder der Kommune bereits zuvor boykottiert, weil sie – wie sie in einem „Zweiten Manifest der Kommune“ schrieben – davon überzeugt waren, „dass der Sinn des Internationalen erst zu prägen“ war. Sie waren der Ansicht, dass keine der an der Ausstellung beteiligten Gruppen von der Novembergruppe über den Sturm bis zur Dresdner Sezession es gewagt habe, „ihren engen egozentrischen Parteistandpunkt zu verlassen […] damit die große internationale Gemeinschaft Wirklichkeit werde.“[68] Polen war in dieser Ausstellung durch die Gruppe Jung Idysz vertreten.[69]

1926/27 traf Kubicki mehrfach mit Kasimir Malewitsch zusammen. Sie diskutierten über Inhalt und Zukunft einer „proletarischen Kunst“, stellten aber einen Zusammenhang zwischen Kunst und Politik infrage. Zwischen 1929 und 1932 publizierte Kubicki Aufsätze zu diesem Thema in der von Hoerle und den Kölner Progressiven herausgegebenen Zeitschrift a bis z. 1933 nahmen SA-Leute bei Kubicki Hausdurchsuchungen vor und zerstörten dabei einige seiner Werke. Daraufhin emigrierte er im folgenden Jahr nach Polen und arbeitete dort als Schriftsteller und Mitarbeiter des Rundfunks in Poznań. Nach der Besetzung Polens durch die Deutschen schloss er sich 1939 dem polnischen Widerstand an. 1941 wurde er von der Gestapo verhaftet und vermutlich im Juni 1942 im Pawiak-Gefängnis in Warschau ermordet.[70]

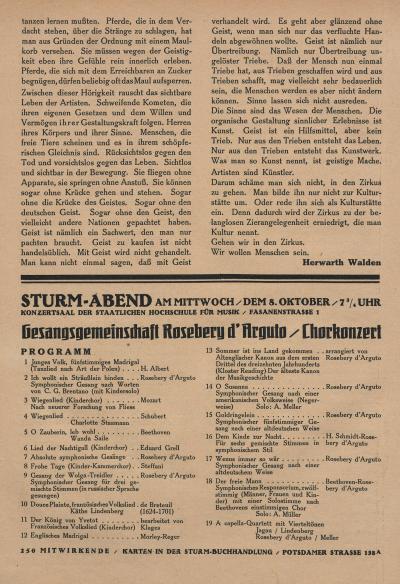

Waldens Rolle in den Zwanzigerjahren war zwiespältig. Durch den Krieg hatte er enge Freunde verloren: Von den Malern waren die Expressionisten August Macke und Franz Marc sowie der Führer der italienischen Futuristen, Umberto Boccioni, gefallen. Von den Schriftstellern hatten Peter Baum und August Stramm den Krieg nicht überlebt. Walden selbst wurde nach der Novemberrevolution Mitglied der Kommunistischen Partei, beherbergte in den Sturm-Räumen einen gesuchten russischen Kommunisten, den Nell Walden für einen in Russland geschulten Agenten hielt, der „Wunderdinge über das neue Russland“ erzählte und eine Hausdurchsuchung durch das Militär heraufbeschwor.[71] Walden hatte sich schon vor dem Krieg für russische Kunst und Literatur interessiert und für das Jahr 1914 gemeinsam mit seiner Frau eine Reise nach Russland geplant, die durch den Kriegsausbruch nicht zustande gekommen war. Jetzt wandte er sich – „müde von Deutschland“ – den kulturellen Errungenschaften der russischen Revolution, den während des Krieges aus Russland emigrierten bildenden Künstlern sowie dem russischen Theater und Kabarett zu. Nell Walden, die die politischen Ziele und Hoffnungen ihres Mannes nicht teilte, trennte sich 1924 von ihm, blieb ihm und dem Sturm jedoch freundschaftlich verbunden.[72]

[68] Zweites Manifest der Kommune, undatiert [Berlin 1922], unterzeichnet von Stanislaw Kubicki, Otto Freundlich und anderen mit dem Zusatz: „Diese Gruppe besteht nicht mehr.“ Publiziert ebenda, Seite 103-105.

[69] Zur Ersten Internationalen Kunstausstellung 1922 in Düsseldorf siehe weiter unten.

[70] Weitere Literatur zu Stanisław Kubicki: Lidia Głuchowska: Avantgarde und Liebe. Margarete und Stanislaw Kubicki 1910-1945, Berlin 2007; G. Gruber: Kubicki, Stanisław, in: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon, Band 82, Berlin, Boston 2014, Seite 141 f.; Aleksander Gowin: Stanisław Kubicki, auf diesem Portal (2018), https://www.porta-polonica.de/de/atlas-der-erinnerungsorte/stanislaw-kubicki

[71] Walden 1963 (siehe Literatur), Seite 47-49

[72] Walden 1954 (siehe Literatur), Seite 59-62

![PDF 11: 1. Ausstellung, 1912 PDF 11: 1. Ausstellung, 1912 - Erste Ausstellung. Tiergartenstrasse 34a. Der Blaue Reiter. Franz Flaum. Oskar Kokoschka. Expressionisten, Ausstellungs-Katalog Der Sturm, Berlin [12.3.-10.5.1912]](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/PDF%2011%20Erste%20Ausstellung%201912-1.jpg?itok=wGXrdyGo)

![PDF 13: Erster deutscher Herbstsalon, 1913 PDF 13: Erster deutscher Herbstsalon, 1913 - Erster deutscher Herbstsalon Berlin 1913. Ausstellungs-Katalog Der Sturm, Berlin 1913 (Seite 25: Louis Marcoussis; Seite 29: Stanislaus Stückgold; Bildtafel Stanislaus Stückgold: Porträt der kleinen Judith Wolfskehl) [20.9.-1.12.1913]](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/PDF%2013%20Erster%20deutscher%20Herbstsalon%201913-1.jpg?itok=F94kTudI)

![PDF 16: 19. Ausstellung, 1913 PDF 16: 19. Ausstellung, 1913 - Neunzehnte Ausstellung. Expressionisten / Kubisten / Futuristen, Ausstellungs-Katalog Der Sturm, Berlin [November] 1913 (Nr. 26: Louis Marcoussis)](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/PDF%2016%20Neunzehnte%20Ausst%20Katalog%20Expressionisten%201913-1.jpg?itok=_yIurY_b)

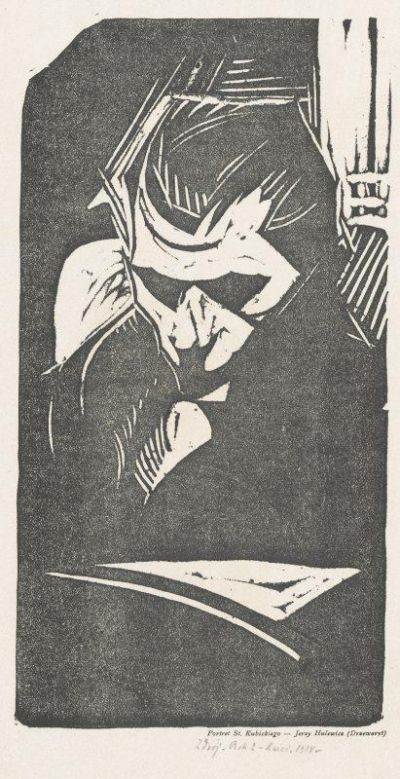

![Abb. 10: Kubicki, Linolschnitt, 1920 Abb. 10: Kubicki, Linolschnitt, 1920 - Stanisław Kubicki: Linoleumschnitt [Ekstase], 1920. Linolschnitt, von der Platte gedruckt, in: Der Sturm, 10. Jahrgang, 11. Heft, Februar 1920, Seite 153](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/Abb%2010%20Stanislaw%20Kubicki%201920%201.jpg?itok=B4-Sr4n6)

![Abb. 11: Kubicki, Linolschnitt, 1920 Abb. 11: Kubicki, Linolschnitt, 1920 - Stanisław Kubicki: Linoleumschnitt [Bassgeigenspieler], 1920. Linolschnitt, von der Platte gedruckt, in: Der Sturm, 10. Jahrgang, 11. Heft, Februar 1920, Seite 155](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/Abb%2011%20Stanislaw%20Kubicki%201920%202.jpg?itok=IoFPpzQj)