„Polenaktion“ 1938

Mediathek Sorted

Interview mit Alina Bothe - Kuratorin der Ausstellung "Ausgewiesen!" in Berlin

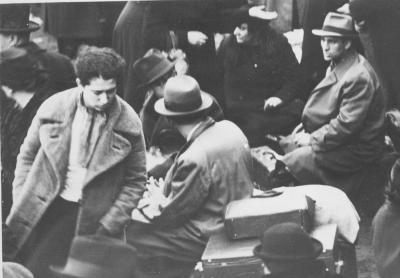

Wie viele Juden diese Transporte und die Flucht über das Niemandsland nach Polen mit ihrem Leben bezahlt haben, ist unbekannt. Als die Regierung in Warschau den Deportierten schließlich verstattete, nach Polen einzuwandern, hatten es viele von ihnen bereits über die Grenze geschafft. Innerhalb von zwei Tagen trafen in Zbąszyń, einem Ort mit gut über 4.000 Einwohnern, zwischen acht bis neuneinhalb tausend Personen ein, die über die Hälfte der aus Deutschland abgeschobenen Juden polnischer Herkunft ausgemacht haben. Zbąszyń wurde von einem Tag auf den anderen zu einem gigantischen Flüchtlingslager. So vielen Menschen in Not ein Dach über dem Kopf zu bieten, war schier unmöglich. Einige kam im Bahnhofsgebäude, in der Mühle oder in den ehemaligen Kasernen unter, andere mussten unter freiem Himmel kampieren. Mit der Zeit ging man dazu über, Juden auch in Privatwohnungen einzuquartieren.

Unterdessen nahm Polen mit Deutschland Verhandlungen darüber auf, die abgeschobenen Juden zurück ins „Dritte Reich“ zu schicken und sie für ihren Besitz zu entschädigen bzw. ihnen zu erlauben, ihn nach Polen überführen zu dürfen. Im Januar 1939 kam es schließlich zu einem Abkommen, das den Angehörigen der Deportierten, die sich noch in Deutschland befanden, das Recht auf Familienzusammenführung vermittelte. Diejenigen, die ihr Eigentum hatten zurücklassen müssen, durften noch einmal für einen Monat nach Deutschland zurück, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Dafür mussten sie das Kapital, das ihnen aus der Abwicklung ihrer Habseligkeiten entstand, auf eingefrorenen Bankkonten in Deutschland hinterlegen.[24] Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte dann zur Folge, dass sie nie mehr über ihre Guthaben verfügen konnten.

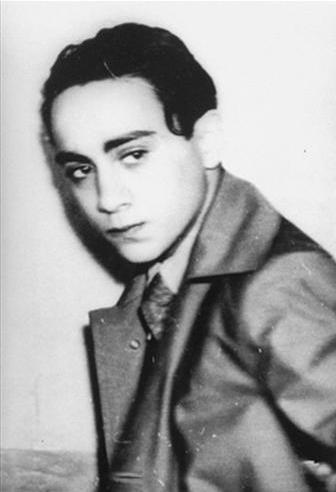

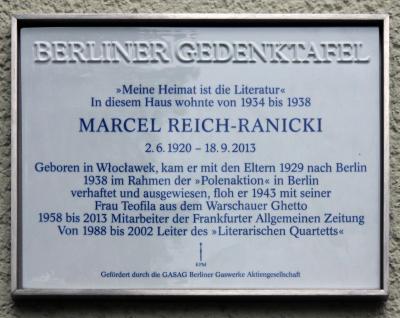

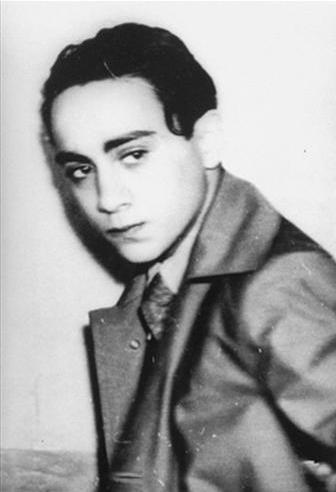

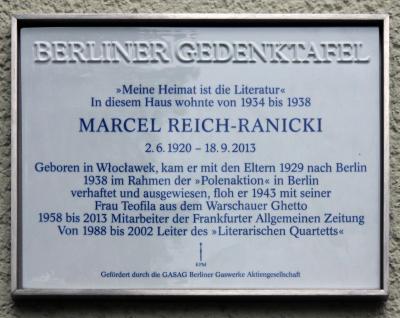

Wer konnte, oder eher, wer über ausreichende Mittel verfügte, verließ Zbąszyń so schnell wie möglich und machte sich weiter nach Polen auf oder wanderte in andere Länder aus. In den ersten Tagen verließen etwa zweitausend Menschen die Stadt, darunter Marcel Reich-Ranicki, der zu seiner Familie nach Warschau ging. Denen, die an Ort und Stelle blieben, versuchten sowohl Polen als auch die nach Zbąszyń entsandten Mitarbeiter jüdischer Wohlfahrtsorganisationen zu helfen, sie in einigermaßen akzeptablen Verhältnisse zu bringen. Decken wurden gesammelt sowie Getränke und warmes Essen ausgegeben und als bereits am ersten Tag das Brot ausging, setzte der Bürgermeister von Zbąszyń einen Festpreis für Brot fest, um so der Spekulation mit dem knappen Gut und daraus resultierenden Preissteigerungen vorzubeugen.

Obwohl das Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft im damaligen Polen unterkühlt gewesen ist, eilte die Bevölkerung den Deportierten zur Hilfe: „Das plötzliche Erscheinen einer so großen Anzahl von hungrigen, frierenden und offensichtlich verängstigten Menschen hat bei den Einwohnern ganz natürliche menschliche Hilfereaktion ausgelöst.“[25] So Wojciech Olejniczak, Vorsitzender der Stiftung TRES, die unter anderem die Erinnerung an die damaligen Geschehnisse in Zbąszyń bewahrt. Die Dankbarkeit gegenüber der einheimischen Bevölkerung für ihre menschliche Solidarität findet sich in den vielen späteren Schilderungen der Deportierten wieder, die unter anderem von der amerikanischen USC Shoah Foundation und der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem archiviert werden. Der Historiker Jerzy Tomaszewski, der sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt, räumt ein: „Die Einwohner von Zbąszyń haben damals die Ehre der Polen gerettet.“[26]

Die Hilfe für die Juden, die in der Kleinstadt in Großpolen gestrandet waren, wurde hauptsächlich von jüdischen Wohltätigkeitsorganisationen finanziert. Außerdem wurden Sammlungen organisiert, an denen sich die Einwohner von Zbąszyń aktiv beteiligten. Die schwierigste Aufgabe neben der rechtzeitigen Schaffung von Unterkünften vor dem herannahenden Winterausbruch bestand darin, die Verpflegung der Flüchtlinge zu gewährleisten. Zwar waren in den Sammelunterkünften Feldküchen eingerichtet worden, aber um eine Mahlzeit zu bekommen, musste man in langen Schlangen ausharren und nicht jeder hatte warme Kleidung.[27]

Die Ankömmlinge aus Deutschland wurden auch von psychischen Problemen geplagt. Die dramatischen Ereignisse, die Trennung von ihren Familien, der Verlust ihrer Habe und die oft fehlenden Kenntnisse der polnischen Sprache erzeugten Ängste und Einsamkeit. Vor diesem Hintergrund entstanden in Zbąszyń kleine Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Friseurläden, Nähstuben und Schuhwerkstätten, zu denen sich Handwerker, ein eigenes Postamt und ein Sanitätsdienst gesellten. Dies alles zu dem Zweck, möglichst viele Deportierte in ein „normales“ Leben einzubeziehen, um sie vor Untätigkeit und Apathie zu bewahren. Die Lagerbedingungen hat Isaak Giterman, der polnische Direktor der internationalen Hilfsorganisation Joint Distribution Committee, die den vertriebenen Juden vor Ort Hilfe leistete, in einem Bericht wie folgt beschrieben: „Wenigstens haben jetzt alle Menschen einen Strohsack, um darauf zu schlafen. Die Kinder und die Kranken bekommen jeden Tag Milch, es gibt genug Wäsche für jeden und einige erhalten Kleidung. Nach der anfänglichen Verzweiflung gibt es nun Diskussionsabende der zionistischen Jugend und Polnischunterricht. … Am bewegendsten war eine Bitte der Kinder, dass sich alle unter 16-Jährigen in einem Raum zum Spielen treffen dürften.“[28]