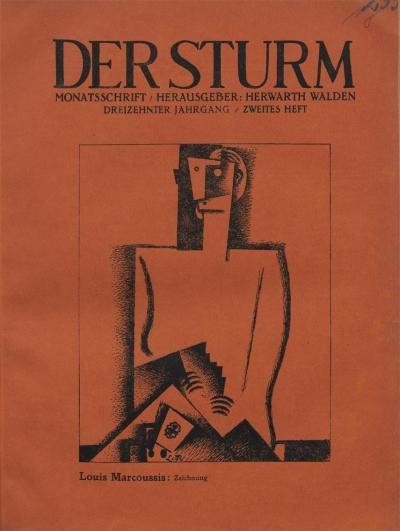

Karol Broniatowski. Gegenwart und Abwesenheit der Skulptur

Mediathek Sorted

Karol Broniatowskis Mahnmal für die deportierten Juden Berlins

Karol Broniatowski, geboren 1945 in Łódź, studierte von 1964 bis 1970 an der Fakultät für Bildhauerei der Akademie der Bildenden Künste (Akademia Sztuk Pięknych) in Warschau. Sein Diplom absolvierte er als Meisterschüler bei Jerzy Jarnuszkiewicz (1919-2005). Schon während der Studienzeit befasste er sich durchgehend mit der menschlichen Figur in verschiedenen Stadien der Abstraktion. Ton war sein bevorzugtes Material. Für seine Meisterschüler-Ausstellung wählte er jedoch einen neuen Werkstoff: in mehrfachen Lagen mit Polyesterharz verklebtes Zeitungspapier, das er über einem Tonmodell zu lebensgroßen laufenden menschlichen Figuren abformte (Abb. 1a-c). „Durch die Verwendung von Zeitungspapier“, so Broniatowski, „entstanden ‚uniforme‘ Figuren“, deren Oberfläche sich jedoch durch die collageartige Anordnung der Zeitungsfragmente unterschied. Bei ihrer Vervielfältigung wurde deutlich, dass die äußere Hülle aus Pressebildern und ‑texten „nur ein Schein, eine aufgezwungene Form“ war, die im Widerspruch zur Gestalt der Skulptur stand und die – endlos fortgeführt – die Veränderung und Formung des Menschen durch Information widerspiegelte.[1]

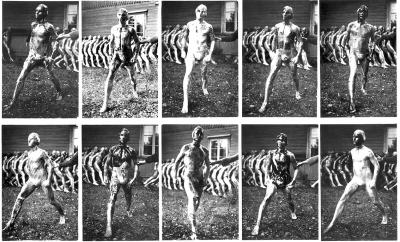

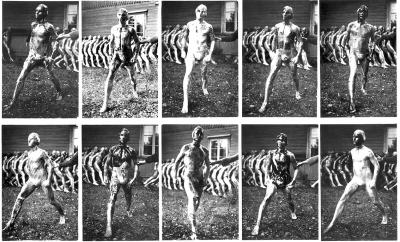

Hinter‑ und gegeneinander in freier Natur aufgereiht und zu Momentaufnahmen zusammengeschnitten (Abb. 2) erinnern die „Zeitungspapierfiguren“ an die Reihenfotografien des britischen Fotopioniers Eadweard Muybridge (1830-1904), der erstmals menschliche Bewegungsabläufe dokumentierte (The Human Figure in Motion, 1901). Auch wenn Broniatowski ganz anderes im Sinn hatte, so bleibt die Filterung des Essenziellen der menschlichen Figur – ihrer Bewegung ebenso wie ihrer sozialen Stellung – das gemeinsame Element. Broniatowski unterschied männliche Figuren, die schreiten, und weibliche, die stehen und die Arme über dem Kopf verschränken (Abb. 28, 29). Das Verhältnis von Individuum und Masse, Rolle und Sozialisation war seit Ende der 1960er-Jahre eines der wichtigsten Themen der Soziologie, in Deutschland insbesondere in den Vorlesungen von Jürgen Habermas (Stichworte zur Theorie der Sozialisation, 1968). In diesem Sinne bezeichnete Karl Ruhrberg Broniatowskis Figuren als „anonym, sie besitzen keine Individualität, sie sind gleichzeitig unpersönlich und überpersönlich, sie sind ‚Masse‘ und ‚Stellvertreter‘ zugleich.“[2]

In Galerieräumen fügte der Künstler sie zu dramatisch arrangierten Environments zusammen, indem er sie als bewegte Gruppen von der Decke abhängte, in eine Richtung laufen oder Wände erklettern ließ oder sie zu Diskussionsrunden zusammenstellte. Sie waren, so Mariusz Hermansdorfer, „auf der Flucht vor etwas dargestellt, was ihre Existenz bedrohte und eine allgemeine Panik hervorrief […] Es war eine Druck, Terror und Gefahr ausgesetzte Gemeinschaft, eine Masse, in der man zwar Individualitäten unterscheiden, aber auch eine Unifizierung von Handlungen und Erlebnissen feststellen konnte.“[3] Furore machten diese Environments, die Ruhrberg an die „theaternahen Tendenzen in der bildenden Kunst unserer Zeit, Performance und Happening“, erinnerten,[4] nicht nur in Ausstellungen in Polen (Galeria Współczesna, Warschau 1970; Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin 1971, Abb. 3a; Galeria Arkady, Krakau 1971), sondern auch 1972 auf der Biennale in Venedig (Abb. 3b). In Warschau trug das Environment den Titel „Bedrohung“, in Krakau die Überschrift „Zwangslandung“. „Bedrohung“, so Wojciech Skrodzki im Standardwerk „Polnische Bildhauerkunst der Gegenwart“ (1977), „knüpfte an die Tragödie des Septemberfeldzugs an, während die ‚Zwangslandung‘ eine allgemeinere, in den Empfindungen des zeitgenössischen Menschen begründete Situation darstellte. Bei beiden Arrangements war der Raum der Galerie mit jenen laufenden, gebeugten menschlichen Figuren angefüllt, die treffend eine Stimmung der Panik wiedergaben und Verzweiflung und Wehrlosigkeit ausdrückten.“[5]

Auf der Biennale von Venedig, so Skrodzki, „arrangierte Broniatowski eine gigantische Komposition, die in der Konzeption an den ‚Teufelskreis‘ von Malczewski anknüpfte. Eine Menge von Gestalten (hoch über den Köpfen der Besucher aufgehängt) drehte sich im Raum vor dem Eingang zum polnischen Pavillon, ‚ergoss sich‘ in den Korridor und füllte einen Teil des Saales aus. Dieses Arrangement brachte dem Künstler großen internationalen Erfolg.“[6] Ebenfalls 1972 waren Environments aus „Zeitungspapierfiguren“ in Gent (Galerie Richard Foncke), 1973 in Antwerpen (Galerie Zwarte Panter), Brüssel (Palais des Beaux Arts) und im Mannheimer Kunstverein zu sehen, wo die Kunsthalle Mannheim ein Ensemble aus zehn Figuren ankaufte,[7] schließlich 1975 in Philadelphia (Philadelphia Bourse). Früh im Verhältnis zur allgemeinen Entwicklung der Kunst des 20. Jahrhunderts sind Broniatowskis „Zeitungspapierfiguren“, wenn wir an die zu großen Gruppen aufgestellten kopflosen Figuren von Magdalena Abakanowicz („Crowds“, ab 1983) denken, früh, wenn wir sie zum rauen Materialismus der internationalen Skulptur der 1970er- und 80er-Jahre in Beziehung setzen.

Nach Studienaufenthalten in Belgien (1972/73) und als Gast der Copernicus Society in Ambler, Pennsylvania (1975), arbeitete der Künstler 1976 mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in Berlin. Er blieb der Bildhauerei treu, aber sein Denken und seine Arbeitsweise näherten sich der Konzeptkunst. Mit dem Ziel, „eine mehr universelle Darstellung des Menschen“ zu finden, „dem durch die Information eine fließende und unstete Form aufgezwungen wird“, entwickelte er unter dem Titel „Big Man“ eine idealisierte laufende Figur. In seiner Vorstellung[8] wuchs sie zu „Riesengröße“, war mit einer gerade noch zu realisierenden Länge von 18,8 Metern - „so wie die höchste Tanne im Wald vor meinem Atelier“ - jedoch als liegendes Relief gedacht. Dieses gliederte er in ein quadratisches Raster aus 93 Teilen, von dem er einzelne Kompartimente – Teile des Vorderfußes sowie Randbereiche der Beine, der Hüfte und der rechten Schulter (Abb. 4) – jeweils aus Packen zusammengeschraubter Tageszeitungen und aus Impala-Granit realisierte (Abb. 5).

Die Einzelteile sind in Städten auf der ganzen Welt aufgestellt (u.a. in Antwerpen, Breslau, Łódź, Paris, Warschau, Berlin). Klassische Bildhauerei nähert sich der Konzeptkunst; denn die als Granitskulpturen verwirklichten Teile lassen sich nur mithilfe von Informationen über das Konzept des Künstlers und mit der Vorstellungskraft des Publikums als Teile der menschlichen Umrissform identifizieren. Auch Bezüge zur urbanen Skulptur etwa von Ulrich Rückriem oder zur amerikanischen Land Art stellen sich ein. Wieder scheint Broniatowski als Ideengeber zu fungieren. Denn der amerikanische Konzeptkünstler Jonathan Borowski (*1942), der sich Mitte der Siebzigerjahre noch mit Zahlenreihen („Counting“) und Zeichnungen beschäftigte, gestaltet erst seit den 1980er-Jahren über zwanzig Meter hohe, schematisierte Figuren im öffentlichen Raum („Hammering Man“, Basel 1989; „Walking Man“, München 1995), die wie vollplastische Realisierungen von Broniatowskis Konzept des „Big Man“ erscheinen.

Konzeptionellen Charakter hatte auch die „II. Präsentation des Big Man“ 1977 in der Galeria 72 in Chełm, bei der Broniatowski die 93 Einzelteile durch ebenso viele auf einer Holzplatte montierte Bronze-Eier repräsentierte – eine Arbeit mit dem Titel „Objekt 93“, die heute ohne Kenntnis der Zusammenhänge als Werk der Minimal Art identifiziert werden würde (Abb. 6). Den Charakter einer Performance hatte die „III. Präsentation des Big Man“ 1978 im Dom Plastyka in Warschau, bei der der Künstler die 93 Elemente durch Klopfen der entsprechenden Zahlen aus dem Morsealphabet auf ein Mikrofon verschlüsselte (Abb. 7). Performance war auch die Präsentation eines Kopfes aus Sand 1979 im Muzeum Sztuki in Łódź, der zu Beginn in der Hohlform eines aus mehreren Teilen bestehenden Gipsblocks verborgen war und dann mit dem Entfernen der Gipssegmente zu einem Haufen Sand zusammenfiel (Abb. 8). „This is theater of course, like so much of the fine arts for all their stasis and silence“, schrieb George Tabori.[9] Dennoch führte die Performance zu den Grundlagen der Plastik, zur Vervielfältigung der plastischen Figur durch die Negativform und damit zum Entstehungsprozess einer Bronzeplastik zurück. 1981 schlossen sich Arbeiten mit experimenteller Intention an, mit denen sich Broniatowski endgültig für die Bronzeplastik entschied: menschliche Figuren aus Einzelteilen, die durch Auf- und Abbau verändert werden konnten (Abb. 9), und ein Selbstporträt, das der Künstler in zwölf Stadien vom abstrakten Block durch Hinzufügen immer neuer Schichten vollendete (Abb. 10 a, b).

Seit 1983 lebt Broniatowski in Berlin. Bereits seit 1981 hatte er sich in Deutschland an Gestaltungswettbewerben für den öffentlichen Raum beteiligt: in Berlin für das Europacenter am Breitscheidplatz, 1984 für die geplante Gedenkstätte auf dem Gelände des Prinz-Albrecht-Palais sowie für die Platzgestaltung an der Ecke Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße, 1983 in Frankfurt am Main für eine Skulptur auf dem neu zu bebauenden Römerberg (Abb. 11-14). Eine tiefgreifende Modellierung des Terrains durch verschiedene Ebenen und Treppenanlagen (Abb. 11, 12a), aber auch die Gliederung großer Flächen durch Säulen oder Stelen (Abb. 12b, 13) sind zu beobachten. Die Treppenanlage der Gedenkstätte Prinz-Albrecht-Palais[10] sollte auf einer Fläche von 40 x 40 Metern die Form einer auf die Spitze gestellten Pyramide erhalten (Abb. 12a). Sie hätte in gewisser Weise die Treppenanlagen des Nazi-Architekten Albert Speer (1905-1981) auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg ironisiert: Während jene auf die Kanzel hinaufführten, von der Hitler seine Reden hielt, wollte Broniatowski die Besucher mit seiner Treppenanlage zwölf Meter in die Tiefe leiten, wo man mittels eines Durchgangs von 150 Zentimetern Höhe das Ruinengelände hätte unterqueren können. Für den Frankfurter Römerberg projektierte der Künstler eine monumentale Sphinx nach griechischem Vorbild (Abb. 14).

Ebenfalls als Ergebnis eines Wettbewerbs erhielt er 1984 den Auftrag für die Gestaltung eines Springbrunnens auf dem neu zu gestaltenden Franz-Neumann-Platz zwischen der Mark- und der Residenzstraße in Berlin-Reinickendorf.[11] Korrespondierend zur Form des Platzes entwickelte er eine dreieckige Brunnenanlage mit drei Ebenen, auf denen er jeweils eine überlebensgroße sitzende, eine kniende und eine liegende weibliche Aktfigur aus Bronze platzierte (Abb. 15a-c). Gegossen wurden die Figuren in der Berliner Bildgießerei Hermann Noack, in der schon Ernst Barlach, Henry Moore und später Georg Baselitz ihre Plastiken produzieren ließen und mit der Broniatowski bis heute zusammenarbeitet.[12] Michael S. Cullen sah dort die Figuren gleich nach ihrer Fertigstellung und entdeckte „nichts Heiteres, eher etwas Nachdenkliches“ in den Gesichtern und vermutlich auch in der Körperhaltung.[13] Ihre Oberfläche zeigt absichtlich nicht geglättete Strukturen des Tonmodells, Folgen des Aufbaus der Figuren aus einzelnen Tonklumpen, wie sie noch prägnanter bei Broniatowskis Arbeiten an der Warschauer Akademie[14] oder beim Selbstporträt von 1981 (Abb. 10a, b) sichtbar sind. 1989 schuf er für das Albert-Einstein-Gymnasium in Berlin-Neukölln eine Säulenreihe zur Akzentuierung der Gebäudeform (Abb. 16).[15]

1991 wurde dem Künstler die Gestaltung eines Mahnmals übertragen „zum Gedenken an die mehr als 50.000 Juden Berlins, die zwischen Oktober 1941 und Februar 1945 vorwiegend vom Güterbahnhof Grunewald aus durch den nationalsozialistischen Staat in seine Vernichtungslager deportiert und ermordet wurden“.[16] Auftraggeber waren der Berliner Senat und der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Der erste Deportationszug mit 1.251 Juden hatte den Bahnhof Grunewald am 18. Oktober 1941 verlassen. Von Gleis 17, aber auch vom Güterbahnhof Moabit und vom Anhalter Bahnhof, gingen bis Kriegsende 185 Transporte mit jeweils mehr als eintausend Menschen zunächst in die Ghettos von Litzmannstadt (Łódź), Minsk, Riga und Warschau, ab Ende 1942 in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt und in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Vom Bahnhof Grunewald fuhren etwa 35 Züge mit 17.000 Juden nach Auschwitz.[17]

Broniatowski gestaltete das „Mahnmal für die deportierten Juden Berlins“ (Abb. 17a-c) als über zwanzig Meter lange Betonwand neben dem heutigen S-Bahnhof Berlin-Grunewald an der Auffahrt zum dortigen Güterbahnhof. Sie stützt und modelliert den dahinter liegenden Hang, auf dem sich Gleis 17 befindet. Bildliche Gestaltungselemente in der Wand sind Aussparungen bzw. Negativformen menschlicher Silhouetten, die als Zug der Deportierten interpretiert werden können, die aber vor allem aus der Nähe ertastbare und greifbare Symbole der ewigen Abwesenheit der deportierten Juden sind – „in massiver Materie hinterlassene hohle Spuren menschlicher Präsenz“, wie Lech Karwowski schrieb,[18] die Besucher heute durch das Aufstellen von Kerzen in der Dunkelheit zu Lichtgestalten werden lassen. Der Betonwand verlieh der Künstler durch Bearbeitung mit Steinsägen eine bewegte skulpturale Oberfläche.

Sein gestalterisches Vorgehen ist konzeptuell und dialektisch zugleich. Das Gedenken an die deportierten Juden manifestiert sich nicht etwa in der Betrachtung eines heroischen Standbilds, sondern im Abwandern ihres Weges. Die für immer abwesenden, aber in der Wand durch Negativformen materialisierten Körper wecken Assoziationen mit den plastischen Abdrücken der umgekommenen Einwohner von Pompeji oder den eingebrannten Schatten der verdampften Opfer von Hiroshima. Das Material Beton erinnere an eines der gebräuchlichsten Materialien der Nazizeit, so Broniatowski im Gespräch, aus dem nicht nur die „Reichsautobahn“ (nach einem Ausspruch der Zeit „der Beton gewordene Wille Hitlers“), sondern auch Tausende von Luftschutzbunkern gegossen wurden. Auch diese Arbeit von Broniatowski steht der Konzeptkunst nahe, wenn wir an Sol LeWitts Hamburger Mahnmal „Black Form - Dedicated to the Missing Jews“ (1987/89) denken, ein schwarzer Block, der an die zerstörte jüdische Gemeinde von Hamburg-Altona erinnert.

In seiner freien bildhauerischen Arbeit beschäftigt sich Broniatowski seit Mitte der 1980er-Jahre weiterhin mit der menschlichen Gestalt. Wie bei den „Zeitungspapierfiguren“ unterscheidet er schreitende männliche Figuren (Abb. 18), die den Typus des griechischen Kouros[19] interpretieren, und stehende weibliche Akte, darunter solche mit über dem Kopf verschränkten Armen (Abb. 19, 20), Torsi (Abb. 21) und Interpretationen von Gestalten der griechischen Mythologie wie Gäa, Venus oder Iris (Abb. 22), die sämtlich vom Miniaturformat bis zur Überlebensgröße in Bronze ausgeführt sind. Auch zu „Big Man“ besteht eine konzeptuelle Verbindung. Die 1986 ausgeführte „Gruppe 93“ aus „Kleinen Schreitenden“ (Abb. 23) besteht wie „Big Man“ und dessen spätere „Präsentationen“ aus 93 Einzelteilen, denen wie den „Zeitungspapierfiguren“ gleichzeitig Uniformität und Individualität zu eigen ist. Sie alle schreiten mit dem linken Bein voran, sind aber jeweils unterschiedlich gestaltet und können allein oder in Formationen zusammengestellt werden.

Die anschließend entstandenen mittelgroßen „Akte“ (Abb. 19-21) ebenso wie die überlebensgroßen männlichen „Schreitenden“ (Abb. 18) und die Miniaturen der 1990er-Jahre (Abb. 22) führen das schon vorher zu beobachtende Prinzip auf die Spitze, ein aus Klumpen aufgebautes und mit den Händen zurecht geknetetes Tonmodell in der rohen, nicht geglätteten, mitunter sogar unproportionierten Fassung für den Bronzeguss zu übernehmen. Wie in der Konzeptkunst und ähnlich wie bei den Segmenten des „Big Man“ beauftragt Broniatowski den Betrachter gleichsam, aus den vom Künstler aufgebauten Massen die natürliche Form der Figur, deren Modifikationen oder auch ihre antiken Vorläufer mithilfe der menschlichen Erfahrung und Vorstellungskraft zu rekonstruieren. Sein über fünf Meter hoher „Fuß von Bendern“, 1996 für die LGT-Bank in Liechtenstein ausgeführt (Abb. 24), ist so ein Vorstellungsmodell. Denn die amorph scheinende Masse aus Bronze wird erst dann zum anatomischen Detail, wenn der Betrachter sie (durch den Titel oder die eigene Anschauung) als Fuß identifiziert und sie in der eigenen Vorstellung zu einer riesenhaften Figur vervollständigt. Wieder ist der enge Bezug zu „Big Man“ gegeben, der – im Geist zu Ende konstruiert – hier eine Höhe von dreißig Metern erreichen würde.

Seit 1989 schafft Broniatowski rote und schwarze Gouachen auf Karton, eigentlich Monotypien (Einmaldrucke), bei denen er Umriss und Masse der gleichzeitig entstandenen Bronzen auf die Fläche projiziert (Abb. 25). Bei ihrer Herstellung variiert der Künstler einen Prozess, den man von der Vervielfältigung von Plastiken kennt: Er drückt mit der Hand aufgebaute und geformte Tonfiguren in feuchten Gips ab und erzeugt dadurch ein als Hohlform erscheinendes Negativ. Silikon, dort hinein gegossen und als Haut abgezogen, dient schließlich – eingefärbt – als Druckstock für die Monotypie. Auf die Gleichzeitigkeit und die Nähe der im Druck manifestierten Negativform zu den fehlenden Figuren des „Mahnmals für die deportierten Juden Berlins“ ist bereits hingewiesen worden.[20] Jedoch scheint uns das Resultat wichtiger: Die durch Abdruck erzeugte Projektion der plastischen Figur auf die Fläche weist nicht auf ihr Fehlen hin, sondern ist die für immer festgehaltene Spur ihrer Existenz. Zuletzt, in der Ausstellung des Polnischen Instituts in Berlin 2012, waren diese figürlichen Silhouetten nicht nur in Gruppen, Reihen (Abb. 26) und einzeln, sondern auch in paarweiser Interaktion zu sehen. Ausstellungsansichten belegen die enge Verbindung zwischen Broniatowskis Bronzeplastiken und Gouachen (Abb. 27).

Broniatowskis Werk ist, überblicken wir die eng miteinander verzahnten Themen, singulär sowohl im Kontext der polnischen und deutschen als auch der internationalen Bildhauerkunst. Denn es reflektiert und interpretiert nicht nur benachbarte künstlerische Gattungen wie Performance, Konzeptkunst, Arte Povera, Minimal Art, Fotografie, Grafik, Stadtgestaltung, Kunst im öffentlichen Raum und fundamentale Probleme des Denkmals und der Erinnerungskultur. Sondern es vermittelt auch Antworten auf grundsätzliche Probleme der Bildhauerei: die Gestaltung der plastischen Massen, ihre Vervielfältigung durch Positiv und Negativ bis hin zum völligen Fehlen der Form, ihre Projektion auf die Fläche, den Einfluss der Antike auf die Moderne ebenso wie die Interaktion des Kunstwerks mit dem Betrachter.

Axel Feuß, Juni 2016

Literatur:

Karol Broniatowski. Big Man, Ausstellungs-Katalog Neuer Berliner Kunstverein, Berlin 1976

Andrzej Osęka / Wojciech Skrodzki: Polnische Bildhauerkunst der Gegenwart, deutsche Ausgabe, Warschau 1977

Karol Broniatowski, Ausstellungs-Katalog Deplana-Kunsthalle, Berlin 1984

Karol Broniatowski. Prace z lat 1969-1999, Ausstellungs-Katalog Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warschau 1999 (polnisch/deutsch)

Tür an Tür. Polen - Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte, hrsg. von Małgorzata Omilanowska, Ausstellungs-Katalog Berliner Festspiele, Berlin, Köln 2011, S. 612, 663

Karol Broniatowski. Gouachen, Ausstellungs-Katalog Polnisches Institut, Berlin 2012