Wojciech Kossak: Erinnerungen, 1913

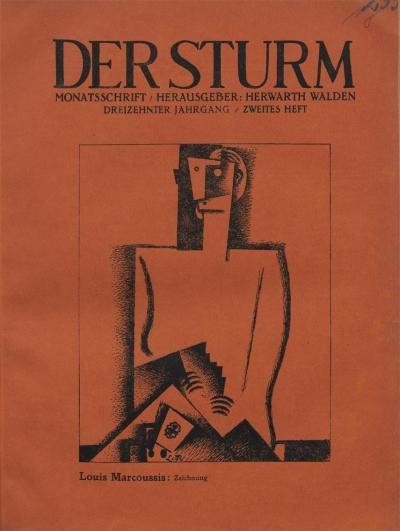

Anders als die polnische (siehe PDF 1) erschien die deutsche Ausgabe ohne die Abbildung auf dem Einband, sondern als Halblederband mit marmorierten Buchdecken und ledernen Ecken (siehe PDF 2).[1] Bis auf einige Änderungen in der Kapiteleinteilung unterscheiden sich die beiden Ausgaben offenbar nur wenig. Sie sind durchgehend mit 92 (90) schwarzweißen Abbildungen illustriert, und zwar zeitgenössischen Fotografien, Reproduktionen von Gemälden, soweit sie in den textlichen Zusammenhang gehören, und eigens für die Buchausgabe geschaffenen Aquarellen und Skizzen, sowie mit 8 (9) Farbtafeln wiederum nach Ölgemälden des Künstlers. Beide Ausgaben sind seiner Mutter, Sophie von Kossak/Zofia z Gałczeńskich Juliuszowa Kossakowa, und seiner Frau, Marie von Kossak/Marya z Kisielnickich Wojciechowa Kossakowa, gewidmet, „den zwei polnischen Damen, die es verstanden haben, Künstlerfrauen zu sein“. Heute sind die Bände weltweit in mindestens einhundert Bibliotheken verfügbar.[2] Das Manuskript befindet sich in der Nationalbibliothek/Biblioteka Narodowa in Warschau im Wojciech-Kossak-Archiv/Archiwum Wojciecha Kossaka.[3]

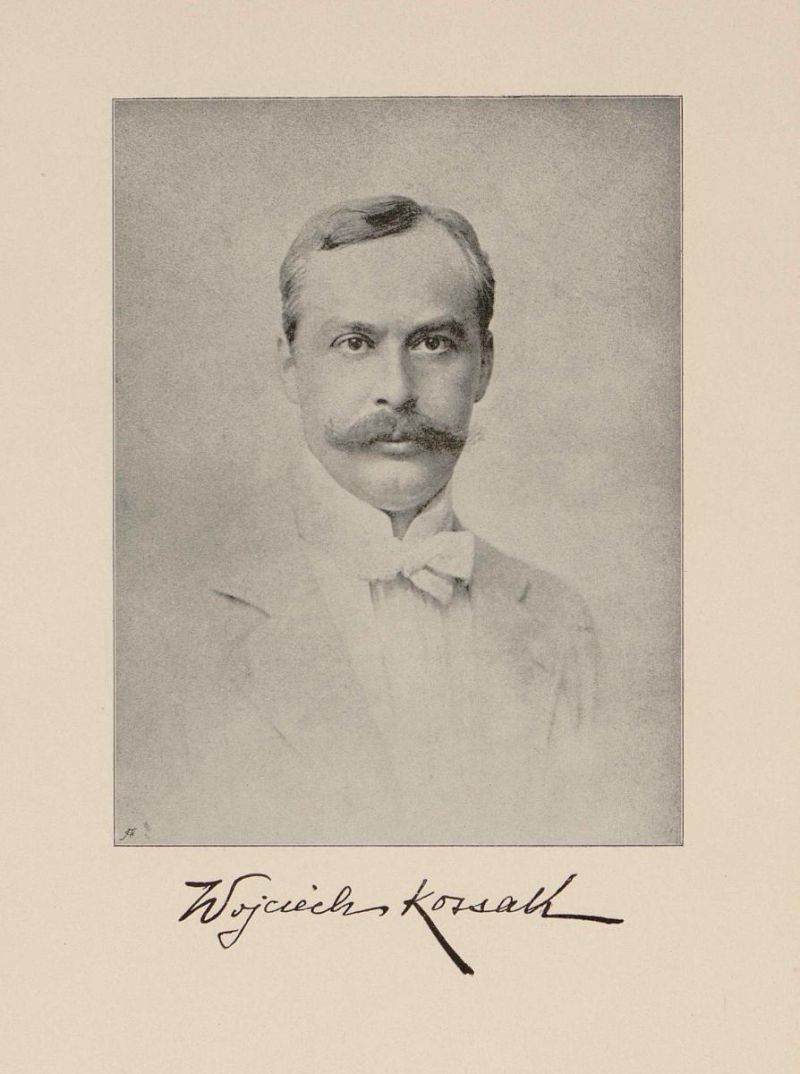

Geboren wurde Wojciech Kossak[4] in der Silvesternacht 1856 in Paris, sein Zwillingsbruder Tadeusz (1857-1935) kurz darauf im neuen Jahr. Der Vater, Juliusz Kossak (1824-1899), hatte während seines Jurastudiums in Lemberg Malerei an der privaten Malschule des Porträt- und Genremalers Jan Maszkowski (1793-1865) studiert und war schon in jungen Jahren zum Porträt-, Jagd- und Pferdemaler avanciert. Nach der Heirat ging er 1855 nach Paris, wo er in den folgenden Jahren die Sammlungen der Museen studierte, enge Beziehungen zum Schlachtenmaler Horace Vernet (1789-1863) pflegte, mit einer Gruppe polnischer Maler unter der Leitung von Wojciech Gerson (1831-1901) arbeitete und wo seine Söhne, Wojciech, Tadeusz und Stefan, geboren wurden. Von 1861 bis 1868 war Juliusz Kossak künstlerischer Leiter der Zeitschrift Tygodnik Illustrowany in Warschau. 1868/69 studierte er erneut rund zehn Monate in München im Privatatelier des Schlachtenmalers Franz Adam (1815-1868) und pflegte dort intensiven Umgang mit den polnischen Malern Józef Brandt (1841-1915) und den Brüdern Aleksander (1850-1901) und Maksymilian Gierymski (1846-1874). Zurück in Polen siedelte er sich mit seiner Familie in Krakau an und wurde in der Folge als Historien- und Schlachtenmaler, Aquarellist und Illustrator bekannt.[5]

Vernet wurde Wojciechs Pate, „eine Art Verwandtschaft zwischen zwei bis jetzt in der Kunstgeschichte einzig dastehenden Malerdynastien“, wie Kossak schreibt (deutsche Ausgabe, S. 3). Schon seine frühesten Erinnerungen gelten dem Militär auf dem Vorplatz des Pariser Invalidenheims/Hôtel des Invalides, wo die kriegsversehrten Soldaten, illustriert in einem Gemälde von 1912, in den Kinderwagen des kleinen Wojciech schauten und mit dem masurischen Kindermädchen poussierten (Abb. 1). Der Vater pflegte Umgang mit alten, nach Frankreich emigrierten polnischen Politikern und Offizieren der polnischen Armee wie Fürst Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Chef der polnischen Revolutionsregierung von 1830, oder General Władysław Zamoyski (1803-1868), dessen engem Vertrauten. Für den Vater waren „diese längst verschwundenen Soldatentypen ein unerschöpflicher Quell des Studiums“ (S. 7), die Erzählungen der alten Herren, vermutlich später vom Vater nacherzählt, für das Kind spannende Episoden aus der Hölle des Krieges.

Der Beginn der „Kindheitsjahre in Warschau 1863-1866“ war für den Fünfjährigen durch Scharen von wilden Reitern geprägt, die während des Januaraufstands mit riesigen Pelzmützen, Krummsäbeln und langen Pistolen unter dem Balkon des Elternhauses von der Neue-Welt-Straße/ul. Nowy Świat zur Krakauer Vorstadt/Krakowskie Przedmieście galoppierten (S. 24), eine Szene, die Kossak farbig mit einem ebenfalls 1912 entstandenen Aquarell illustriert (Abb. 2). Einem Bombenanschlag auf den russischen Statthalter, Friedrich von Berg (1794-1874), entgingen die Zwillinge nur knapp. Zahlreiche Verwandte schlossen sich dem Aufstand an. Denunziationen, Wohnungsdurchsuchungen, von denen auch die Familie Kossak nicht verschont blieb, Verhaftungen, Deportationen von Verbannten und öffentliche Hinrichtungen gehörten bald zum Warschauer Alltag. Auf dem Gymnasium skizzierte Wojciech Schlachten, Pferde und Kürassiere. Als 1867 Russisch als Unterrichtssprache eingeführt wurde, ging das Ehepaar Kossak nach Krakau um seine Kinder auf polnischen Schulen ausbilden zu lassen (S. 32).

Das Kapitel „Krakau“ führt den Leser in die Zeit der ersten Studien an der Krakauer Schule für Zeichnung und Malerei/Szkoła Rysunku i Malarstwa, ab 1873 Schule der Schönen Künste/Szkola Sztuk Pięknych, die Wojciech besuchte, nachdem er das Gymnasium mit Erlaubnis des Vaters mit vierzehn Jahren verlassen durfte. Unter der Leitung des Historienmalers und Kunsthistorikers Władysław Łuszczkiewicz (1828-1900), dieser „ohne jedes künstlerisches Talent“, wie Kossak schreibt (S. 38), lernte der junge Kunststudent das Zeichnen und Malen nach männlichen und weiblichen Aktmodellen und nach der Natur. An der Schule herrschte eine lockere, fröhliche Atmosphäre. Die Studenten, deren Eltern nicht in Krakau wohnten, die junge polnische „Bohème“, lebten jedoch in bitterem Elend.

Schon nach einem Jahr brachte der Vater Wojciech zur weiteren Ausbildung nach München und stellte ihn dort „unter die Vormundschaft einer ganzen Plejade“ älterer polnischer Künstler wie Maksymilian Gierymski, Józef Brandt, Stanisław Witkiewicz, Józef Chełmoński und Władysław Czachórski, daneben „weniger bekannte, weniger berühmte“ wie Władysław Malecki, Ludwik Kurella, Antoni Kozakiewicz und Franciszek Streitt: „die angenehmsten Kollegen und Genossen, frei von jedem Berufsneid“. Außerdem nennt Kossak in seinem Kapitel „München“ jüngere polnische Maler, „die sich nach der Arbeit zu ihnen gesellten“: Alfred (Wierusz-)Kowalski, Henryk Piątkowski, Franciszek Kostrzewski, Stanisław Czachórski, Jan Rosen, Tadeusz Ajdukiewicz, Włodzimiersz Łoś, Wojciech Piechowski, Roman Szwoynicki, Antoni Piotrowski und Michał Pociecha. Unter ihnen habe eine „wundervolle Harmonie“ geherrscht, „die Älteren waren den Jungen aufrichtig gewogen und die Jungen fühlten das“ (S. 41).[6]

Zweimal am Tag, so Kossak, seien die Künstler ohne Ausnahme auf einen Kaffee im Café Carlsthor, abends auf eine Partie Billard im Café Tambosi[7] zusammengekommen. Mittelpunkt des Kreises sei der Maler Josef/Józef Brandt gewesen. Zu dieser Zeit sei das von Münchner Kunsthändlern geprägte Bildmotiv der „polnischen Landschaft“ aufgekommen und geradezu massenhaft verkauft worden: „Wer irgendeinen flachen Horizont mit grauem Himmel malte, hatte, wenn er das Ganze noch mit ein paar Wölfen aufputzte, ein sicheres Geschäft gemacht, wie immer die Arbeit auch beschaffen war.“ „Ungeheure Mengen“ solcher Landschaften seien nach Amerika exportiert worden. Viele Maler hätten sich „während dieser paar goldenen Jahre eine materielle Unabhängigkeit für den Rest ihres Lebens“ gesichert (S. 42). Er selbst habe die Münchner Kunstakademie, an der er bei Alexander Strähuber (1814-1882) studierte,[8] kaum verlassen und abwechselnd Szenen aus der antiken Mythologie und im Abendunterricht weibliche und männliche Akte gezeichnet (S. 43). Das Dienstjubiläum des Akademiedirektors Wilhelm von Kaulbach (1805-1874), das von den Studentenverbindungen gefeiert wurde, habe er ebenso erlebt wie zahlreiche Opernaufführungen und philharmonische Konzerte. Schließlich habe er „München ohne das geringste Bedauern, doch bereichert an technischem Wissen“, wieder verlassen (S. 44).

Etwas mehr als die Schilderung der künstlerischen Ausbildung in Krakau und München, nämlich zehn Seiten, nehmen Kossaks Erinnerungen an seine „militärische Dienstzeit“ 1876/77 ein, erwähnt deshalb, weil sie in der Entwicklung seiner „Eigenart als Maler eine entscheidende Rolle“ gespielt habe. Seine Schilderung des Militärdienstes „bei den Ulanen, einem echten polnischen Krakauer Regiment“ ist eine Huldigung an das „polnische Kavalleristen-Material an Menschen und Pferden“ (S. 47) und an einen besonderen polnischen Soldatentypus: wettergegerbt, voller Tatkraft und Entschlossenheit, mit achtsamem Auge, geradem Rücken und dem typischen „Masurenschnurrbart“, „das Pferd macht ihn gelenkig und behend“ (S. 49). Eine ausführliche Anekdote schildert Kossak und seinen Zwillingsbruder beim Exerzieren und Vorführen von Galopp, Attacke und Rückzug, wiederum illustriert mit passenden Aquarellen.

Nach einjähriger Dienstzeit ging Kossak 1877 – der Autor nennt selten konkrete Jahreszahlen, die sich der Leser daher aus dem Zusammenhang erschließen muss – auf Anraten des Vaters nach Paris, um sein Studium der Malerei in den Kunstschulen von Léon Bonnat (1833-1922) und Alexandre Cabanel (1823-1889) zu vervollständigen. Einer seiner ersten Wege galt einem Freund des Vaters, dem Grafen Konstantin Branicki und dessen Frau,[9] die „ihr Heim zum Sammelpunkt der polnischen Kreise gemacht“ hatten, täglich eine Gruppe polnischer Exilanten zum Morgentee einluden, Almosen an Bittsteller verteilten und außerdem die polnische Schule von Batignolle, ein Projekt des Bruders Xavier, sowie die polnische Kirche von Paris, Notre-Dame de l'Assomption, finanziell unterstützten (S. 61 f.). Durch Vermittlung des polnischen Malers Henryk Rodakowski (1823-1894) lernte Kossak Bonnat kennen, der ihn in seine private Malschule aufnahm. Wer hofft, kunsthistorische Einblicke in Kossaks immerhin sechsjährige Studienzeit in Paris zu gewinnen, wird im entsprechenden Kapitel lediglich zwei ausführlich geschilderte Anekdoten vorfinden: die von allerlei Schabernack begleitete Aufnahme des Neulings in die Malschule (S. 64-67) und die misslungene Hängung eines von Kossak gemalten Damenporträts im Pariser Salon (S. 69-74). Ohne Erwähnung in den „Erinnerungen“ bleiben auch Kossaks Rückkehr von Paris nach Krakau 1884, seine Heirat, die Eröffnung eines eigenen Ateliers und die folgenden neun Jahre seiner dortigen künstlerischen Tätigkeit.

Jedoch berichtet er im Kapitel „Gödöllő“ von der ersten Präsentation eines Bildmotivs im Wiener Künstlerhaus im Jahr 1886, das auf den Erlebnissen seiner militärischen Dienstzeit beruhte (S. 77). Die lebensgroß gemalte Szene eines Bajonettangriffs von Infanteriejägern mit einem berittenen Offizier und einem Trompeter zu Pferd, im Buch als Schwarzweißtafel abgebildet (Abb. 3), erregte das Interesse Kaiser Franz Josephs I., der die Ausstellung eröffnete und bei einem Rundgang den Maler des Bildes kennen zu lernen wünschte. Kossak, in der Uniform eines Ulanen-Leutnants, erklärte dem Kaiser seine Herkunft als Sohn von Juliusz Kossak, erläuterte seine militärische und künstlerische Laufbahn und gab Auskunft zu seinem Bild. Der Ankauf des Gemäldes, das später im Arbeitszimmer des Kaisers in der Hermesvilla in Lainz hing, mündete in einer Einladung zu einer Parforcejagd in die königlich-ungarische Jagdresidenz Schloss Gödöllő nordöstlich von Budapest. Natürlich machte Kossak, „ein Vollblutpole, das schönste Kavalleriematerial von Geburt“, bei der Jagd eine hervorragende Figur und wurde vom Kaiser mit Lob honoriert (S. 89). Seitenlange Schilderungen der Hetzjagd mit Pferden und Hunden werden heute nur noch für Jagdhistoriker und Kenner der Donaumonarchie von Interesse sein.

Ab 1893 arbeitete Kossak gemeinsam mit dem Lemberger Maler Jan Styka (1858-1925) am Panorama der Schlacht von Racławice, das im Jahr darauf auf der Landesausstellung in Lemberg der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Erfolg dieses Rundgemäldes[10] bewegte den seit 1886 in Berlin lebenden und im Dienst Kaiser Wilhelms I. arbeitenden polnischen Maler Julian Fałat (1853-1929)[11], Kossak die Zusammenarbeit an einem weiteren Panoramagemälde anzubieten. Gemeinsam einigten sie sich auf das Thema „Die Überquerung der Beresina durch die Truppen Napoleons“. Während Fałat für die Errichtung eines entsprechenden Gebäudes in Berlin und die technischen Vorbereitungen zu sorgen hatte, reiste Kossak gemeinsam mit den Malern Michał Gorstkin Wywiórski (1861-1926) und Kazimierz Pułaski (1861-1947)[12], ein Cousin Kossaks, nach Litauen „um die Ufer der Beresina kennen zu lernen“. Aus dem Kriegsministerium in Wien ließ er große Mengen an Literatur kommen, um die historischen Grundlagen zu studieren.

Das Kapitel „Berlin“ in Kossaks „Erinnerungen“, das mit der Arbeit an diesem Panorama beginnt, berichtet über einen Zeitraum von sieben Jahren und umfasst 35 Seiten des Buches. Kossak selbst bezeichnet diesen Abschnitt als den vielleicht interessantesten seines Lebens.[13] Vermutlich aufgrund der Anfeindungen aus Polen war es der besondere Wunsch des Autors, diese Erinnerungen noch zu seinen Lebzeiten zu veröffentlichen um jedem „Vorwurf der Unwahrheit oder auch nur einer allzu üppigen Phantasie“ persönlich entgegentreten zu können (S. 93 f.).

Das Gebäude für das Panoramagemälde wurde gegenüber dem am Königsplatz (heute Platz der Republik) gelegenen Gebäude des kaiserlichen Generalstabs unweit des Reichstags errichtet. Im Inneren wurden Gerüste und Öfen aufgebaut. Auf vier großen Leinwänden, die den Himmelsrichtungen entsprachen, legte Fałat die Farben der Landschaften nach dem jeweiligen Sonnenstand an, reiste dann aber nach Krakau, weil er als Nachfolger des verstorbenen Jan Matejko (1838-1893) zum Direktor der Schule der Schönen Künste/Szkoła Sztuk Pięknych ernannt worden war. Wywiórski übertrug die von Fałat im Aquarell entworfenen Schneelandschaften auf die Leinwände, während Kossak, unterstützt von Pułaski, die figürlichen Kompositionen entwarf und ausführte.

Im Winter 1895 erschien plötzlich Fałat im Galaanzug und kündigte den Besuch des Kaiserpaars an, das wenig später in Begleitung von Offizieren und Hofdamen erschien. Kossak, unvorbereitet und in farbverschmiertem Kostüm, sah sich genötigt, den Kaiser zu begrüßen und die Schlachtenkomposition zu erläutern (Abb. 4). Dieser, offensichtlich von der künstlerischen Arbeit beeindruckt, erinnerte sich nicht nur an ein Gemälde von Kossak, das er im Kunsthandel gesehen hatte, sondern auch an dessen Militärszene im Lainzer Arbeitszimmer des Kaisers von Österreich. Eine von Kossak kontrovers geführte Diskussion über historische Details der Schlacht an der Beresina und die Rolle der polnischen Reiterkorps, eigentlich eine schwere Verletzung der Etikette, ließ der Monarch wohlwollend über sich ergehen und honorierte so die Ehrlichkeit des Künstlers.

In der Folge kam der Kaiser häufiger zu Besuch um die Fortschritte am Panoramagemälde zu begutachten und äußerte schließlich den Wunsch, dass Kossak, der unmittelbar nach der Fertigstellung nach Polen zurückkehren wollte, in Berlin bleiben möge. Nachdem der Kaiser bei Hofdiners und diplomatischen Empfängen über das Panorama berichtet hatte, drängten Besucher aus Kreisen der Berliner Gesellschaft und des diplomatischen Korps in das Panoramagebäude. Vor allem Angehörige der österreichischen, russischen und französischen Gesandtschaften wollten erkunden, ob die Rolle ihrer jeweiligen Länder in dem gemalten Schlachtengeschehen nach ihren Vorstellungen geraten sei (S. 95-108).

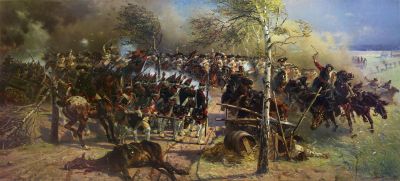

In der Folge bestellte Wilhelm II. „eine ganze Serie größerer Schlachtenkompositionen“ bei Kossak, die sich mit Kampfereignissen zwischen Preußen und Frankreich aus dem Siebenjährigen Krieg und den Befreiungskriegen Preußens und Russlands gegen die napoleonische Vorherrschaft in Europa beschäftigen sollten (S. 108). Den ersten Auftrag, ein Gemälde über den Sieg Napoleons über den preußischen Marschall Gebhard von Blücher und das Korps des russischen Generals Sachar Olsufiew bei Champaubert, Kossaks spätere „Schlacht bei Étoges/Bitwa pod Étoges“ (1898, Abb. 5)[14], erhielt der Maler unmittelbar nach der Fertigstellung des Beresina-Paroramas per Brief während eines Ferienaufenthalts in Zakopane. Wieder studierte Kossak historische Literatur und reiste schließlich nach Paris, um von Château-Thierry aus die Route, die Napoleon über etwa vierzig Kilometer bis Étoges zurückgelegt hatte, mit dem Fahrrad nachzuvollziehen und sich die Schauplätze der Schlacht anzusehen (S. 111). Nachdem Kossak, zurück in Berlin, eine Skizze des Gemäldes angefertigt hatte, benachrichtigte er den Kaiser, der zusammen mit der Kaiserin, seinem jüngeren Bruder, Prinz Heinrich von Preußen, und dessen Gattin, Adjutanten und Hofdamen den Maler in dessen Atelier in Charlottenburg aufsuchte. Die Gesellschaft unterhielt sich nicht nur über den bestellten Entwurf, sondern auch über bereits fertige Gemälde von Kossak, die im Atelier ausgestellt waren und Schlachtenszenen zwischen der polnischen Armee und russischen Truppen während des Novemberaufstands 1830/31 zeigten (S. 114-119).

Auf weitere von Wilhelm II. bei ihm in Auftrag gegebene Gemälde geht Kossak hier nicht ein, auch nicht auf das Monumentalgemälde „Schlacht bei Zorndorf“ (1899), zu dem er den Auftrag noch während der Arbeiten an der „Schlacht bei Étoges“ im März 1898 erhielt.[15] Zur Abwicklung der neuen Aufträge stellte der Kaiser dem Maler ein Atelier unweit des Stadtschlosses, „einen prachtvollen, riesigen Saal im Schlösschen Friedrichs des Großen, ‚Monbijou‘, als Arbeitsstätte zur Verfügung“ (S. 114). Schloss Monbijou am nördlichen Ufer der Spree diente seit 1877 als Hohenzollern-Museum. In diesem Atelier entstanden in den folgenden fünf Jahren zwei Reiterporträts des Kaisers sowie sechs Schlachtengemälde.[16]

„Das Wohlwollen und die Huld des Kaisers wuchsen mit jeder Woche“, schreibt Kossak in dem Abschnitt „Ein Diner bei Hofe“, „mit jedem neuen für ihn gemalten Bilde, und seine Besuche in meinem Atelier wurden immer häufiger“ (S. 120). Ausdruck dieses „Wohlwollens“ war eine Einladung zum Abendessen ins Stadtschloss, bei dem außer dem Kaiserpaar und Kossak nur noch Hofdamen und Adjutanten anwesend waren. Das Tischgespräch drehte sich um die vom Kaiser geschätzten Schlachtenmaler der Zeit, Ernest Meissonier (1815-1891) und Adolph von Menzel (1815-1905), und die nach Ansicht des Kaisers verfehlte Ankaufspolitik des Direktors der Berliner Nationalgalerie, Hugo von Tschudi (1851-1911), der die französischen Impressionisten, Munch und Hodler bevorzugte (S. 125). Im Rauchzimmer, bei Likör und Zigarren, erlebte Kossak den Kaiser als interessierten und wissbegierigen Plauderer, der sich auch über die Musik in Europa zu unterhalten wusste und ihm schließlich im Stadtschloss die „Polnischen Kammern“ zeigte, die im 18. Jahrhundert für den Aufenthalt der sächsisch-polnischen Könige, Friedrich August des Starken und August III., geschaffen worden waren (S. 126). Abschließend berichtet Kossak über die abendlichen Gesellschaften der Fürstin Marie von Radziwiłł (1840-1915), geborene Comtesse de Castellane, im Palais ihres Mannes, des Fürsten Antoni Wilhelm Radziwiłł (1833-1904), eines Vertrauten Wilhelms I., am Pariser Platz, bei denen auch der Kaiser zugegen war (S. 127 f.).

Das Kapitel „Zakopane“ (S. 131-150), das Kossaks erste Aufenthalte in seinem Ferienort zwischen 1880 und 1935 beschreibt, schildert den Ort und die Hohe Tatra als eine in der Zeit um 1880 unberührte Welt, die von den Teilungsmächten Russland und Österreich nie wirklich okkupiert worden sei und die, abgesehen von einigen Schriftstellern und Malern, auch vielen Polen bis dahin unbekannt war. Kossak berichtet von einer ursprünglichen, rauen Bergwelt, die nur durch einheimische Führer erschlossen werden konnte, mit einer in uralten Überlieferungen verharrenden Bevölkerung und wenigen, teilweise von weither angereisten Feriengästen. Seine ausführliche Schilderung der Bergwanderungen erklärt die Faszination zahlreicher polnischer Maler[17] für die Landschaft der Tatra und die Kultur der einheimischen Bevölkerung der Goralen. Kossak selbst interessierte sich in seiner Malerei offenbar nur sporadisch für diese Motive.[18] 1886 erhielt Zakopane den Status eines Luftkurortes, Hotels und Pensionen wurden gebaut. 1899 wurde der Ort an die Eisenbahn angeschlossen.

Zurück in Berlin wurde Kossak vom Kaiser zur alljährlich im Herbst stattfindenden Rekrutenvereidigung der Garderegimenter eingeladen, an der er – wie künftig bei allen offiziellen Anlässen und Empfängen – in der österreichischen Ulanen-Uniform teilnahm. Den Jahresempfang des Kaiserpaars im Stadtschloss, die „Schleppcour“, bei der sich alle hochgestellten Persönlichkeiten einzeln dem Kaiserpaar zu präsentieren hatten, absolvierte er wie auch in den folgenden Jahren als Mitglied der österreichischen Gesandtschaft (S. 153-160).

Das folgende Kapitel, „Die Rückkehr des Kaiserpaares aus Palästina“ (S. 163-170), schließt zeitlich an Kossaks Übernahme des Ateliers im Schloss Monbijou im Jahr 1898 an. Von Oktober bis November des Jahres hatten Wilhelm II. und seine Frau das zum Osmanischen Reich gehörende Palästina bereist, in Jerusalem die deutsche Erlöserkirche eingeweiht und die Städte Haifa, Jaffa, Beirut und Istanbul besucht. Unmittelbar nach dem Empfang des Kaiserpaars am Brandenburger Tor und noch in Galauniform besuchte Wilhelm II. Kossak, der sich bereits auf das Wiedersehen mit seinem „erhabenen und mächtigen Gönner“ gefreut hatte, in dessen Atelier: „Es war dies ein Beweis großer Huld und Sympathie, arbeiteten doch außer mir gleichzeitig mehrere andere Maler und Bildhauer in Berlin an kaiserlichen Aufträgen: Begas, Rocholl, Röchling, Koner, Walter Schott usw.“ (S. 163-165) Der Kaiser berichtete ausführlich von seinen Erlebnissen im Orient.

Das Gemälde „Schlacht bei Zorndorf“ war auch im Frühjahr 1899 noch nicht fertiggestellt, da die Erkrankung von Kossaks Vater und dessen Tod die Vollendung verhindert hatten. Wilhelm setzte sich daraufhin persönlich beim Vorsitzenden der Jury der Großen Berliner Kunstausstellung und Direktor der Königlichen Akademie der Künste, Anton von Werner (1843-1915), dafür ein, dass das Monumentalgemälde doch noch verspätet zur Ausstellung eingeliefert werden konnte (S. 168-170), auf der es dann von Mai bis September des Jahres zu sehen war.[19]

Um das Jahr 1900 zeichneten sich erste Probleme für Kossaks Aufenthalt in Berlin ab. Der zunehmende „Hakatismus“,[20] Synonym für eine wachsende Polenfeindlichkeit in Preußen, und der gegen polnische Bürger gerichtete Strafprozess nach dem Wreschener Schulstreik machten für Kossak einen weiteren Aufenthalt in der preußischen Hauptstadt unmöglich. Er habe zwar trotz seiner offen vertretenen polnischen Nationalität und seiner österreichischen Uniform in Berlin niemals Nachteile erlebt, „doch jede Reise nach Posen“, so berichtet er in dem Abschnitt „Wreschen“ (S. 170-172), habe ihn „in die Atmosphäre wachsender Konflikte und nationaler Aufreizung“ geführt. Bauliche Veränderungen im Schloss Monbijou und die dadurch notwendige Aufgabe des Ateliers nahm Kossak zum Anlass, die kaiserliche Kanzlei darum zu bitten, dass er die noch in Arbeit befindlichen Gemälde in seinem Atelier in Krakau vollenden dürfte. Der Kommandant des kaiserlichen Hauptquartiers, Hans von Plessen (1841-1929), der den Vorwand erkannte, lehnte den Antrag jedoch ab: „Jedenfalls sollten Sie gerade als Pole umso mehr auf Ihrem Posten bleiben. Sie können hier Ihren Landsleuten viel bessere Dienste leisten, als wenn Sie weggingen.“

Im August 1900 erreichte Kossak ein Hoftelegramm, in dem der Kaiser ihn nach Neapel beorderte, von wo aus er im Stab des Feldmarschalls Alfred Graf von Waldersee (1832-1904) als Kriegsmaler nach China gehen sollte. Am 27. Juli hatte ein internationales Expeditionskorps Bremerhaven verlassen, um in China den Boxeraufstand niederzuschlagen. Kossak, der gerade den Vertrag für ein Panorama über die „Schlacht bei den Pyramiden“ unterzeichnet hatte und zu dessen Vorbereitung nach Ägypten reisen wollte, gelang es im letzten Moment, in einem persönlichen Gespräch mit dem Kaiser anlässlich einer Kavalleriebesichtigung in Altengrabow, zu der er ebenfalls beordert worden war, den Einsatz abzuwenden. An seiner Stelle reiste der Schlachtenmaler Theodor Rocholl (1854-1933) nach China (S. 172-175).

Einen anderen Auftrag nahm Kossak hingegen an, und zwar den eines in Warschau gegründeten Konsortiums für die Erstellung eines neuen Panoramas, das die Schlacht von „Somo-Sierra“ vom 30. November 1808 zeigen sollte, wie Kossak im gleichnamigen Kapitel berichtet. Andere Themen waren zuvor ausgeschieden, weil sie als national-polnisch die preußische Zensur nicht passiert hätten. Die Schlacht von Somosierra, bei der Napoleon am gleichnamigen Bergpass spanische Truppen geschlagen und den Weg nach Madrid freigekämpft hatte, und zwar unter wesentlicher Beteiligung polnischer Kavalleristen, konnte hingegen als unverdächtiges Thema mit gesamteuropäischer Bedeutung gelten. Für die Anfertigung des Rundgemäldes und des plastischen Vordergrund-Terrains wurde Kossak eine Summe von 100.000 Rubel garantiert. Interessant im allgemeinen Kontext der Schlachtenmalerei ist Kossaks Eingeständnis, dass vorangegangene Gemälde über dieses Thema von französischen und polnischen Malern wie Vernet, Suchodolski, seinem Vater und ihm selbst hinsichtlich der Landschaft und des Schlachtenterrains reine „Phantasiegebilde“ gewesen seien. Für das neue Panorama wäre es jedoch darauf angekommen, eine möglichst getreue Darstellung anzufertigen. Kossak studierte daher auch in diesem Fall nicht nur historische Literatur, sondern konsultierte einen ausgewiesenen Militärhistoriker, den aus Litauen stammenden russischen Infanterie-General Aleksandr Puzyriewski (1845-1904) (S. 179-181).

Vor allem aber reiste Kossak zusammen mit seinem Mitarbeiter Wywiórski, nachdem er beim Kaiser Urlaub genommen hatte, mit der Eisenbahn über Paris, Bordeaux und Madrid nach Segovia, weiter mit einem von Maultieren gezogenen „Omnibus“ ins kastilische Vorgebirge und von dort zu Fuß mit Passierscheinen der österreichischen Botschaft, einem einheimischen Führer und einem zweirädrigen, von Maultieren gezogenen Karren, auf dem Malutensilien und fotografische Apparate transportiert wurden, zum fraglichen Bergpass. Ausführlich beschreibt der Autor das Schlachtfeld und weitere, aus den historischen Schriften bekannte geographische Details, die von den Malern in Skizzen und Fotografien festgehalten wurden (S. 181-202), einschließlich der dazugehörenden Truppenaufstellungen.

Trotz der wohlwollenden Beurteilung der ersten im Schloss Monbijou entstandenen Entwürfe durch den Kaiser drohte das Somosierra-Panorama zu scheitern: Mit vier Skizzen im Maßstab 1:10 reiste Kossak nach Warschau, wo die Arbeiten beim Konsortium und bei dem Militärhistoriker Puzyriewski auf Zustimmung stießen. Dieser erklärte sich bereit, sich beim russischen General-Gouverneur von Warschau, Alexander Imeretinski (1837-1900), für die Ausstellung des künftigen Panoramas in Warschau einzusetzen. Imeretinski lehnte jedoch ab, da er offenbar, so ist es in dem Kapitel „Fürst Imeretynski und Großfürst Wladimir“ (S. 205-217) zwischen den Zeilen zu lesen, national-polnische Ausschreitungen befürchtete. Den finanziellen Verlust für das bereits in Warschau gemietete Panorama-Gebäude und die in Brüssel bestellte Leinwand vor Augen, wandte sich Kossak um Vermittlung an Wilhelm II., der wiederum Großfürst Wladimir Romanow, Sohn Zar Alexanders II., einschaltete, da dieser in Russland für künstlerische Angelegenheiten zuständig war. Schließlich reiste Kossak selbst mit seinen Entwürfen nach St. Petersburg, um der Depesche des Kaisers Nachdruck zu verleihen. Doch auch Großfürst Wladimir war nicht in der Lage, Imeretinski umzustimmen. In Berlin hatte Kossak inzwischen die „Schlacht bei Zorndorf“ und ein Bildnis des Kaisers zu Pferde fertiggestellt, wofür er vom Kaiser persönlich mit dem Roten Adlerorden ausgezeichnet wurde, nachdem er ein halbes Jahr zuvor bereits den Königlichen Kronen-Orden erhalten hatte (S. 208).

Drei Kapitel mit insgesamt 45 Seiten, „Stuttgart – Kaisermanöver – Franz Joseph I. in Berlin“, „Stettin“ und „Des Kaisers ‚Rache‘“, widmet Kossak seiner Teilnahme an Manövern der preußischen Armee unter der Führung Wilhelms II., die er aufgrund seiner Zugehörigkeit zur österreichischen Armee in der Stellung eines „Militärattachés ausländischer Mächte“ ausübte. Als Gast des Kaisers hatte er eine Hofequipage, Dienstpferd und Ordonnanz zur Verfügung, stieg in den besten Hotels ab und nahm an den Essen des diplomatischen Korps teil (S. 219 f.). Ausländische Offiziere und Diplomaten wurden zu den Manövern als Beobachter zugelassen, von der Vorführung neuer Transportmittel und Geschütze jedoch ausgeschlossen. Auf dem Schlachtfeld wurde er regelmäßig zum Kaiser beordert („Herr von Kossak, bitte zu Majestät“), um sich von dessen Position aus besonders „malerische“ Schlachten-Ordnungen anzusehen (S. 224).

Die Teilnahme an einem Manöver im Raum Stuttgart, Metz und Karlsruhe Anfang September 1899, seine Anwesenheit bei einem Hofball des Königs von Württemberg in der Stuttgarter Residenz, bei einer Inspektion der Königs-Ulanen in Hannover im Gefolge des Kaisers (S. 231f.), beim Besuch Kaiser Franz Josefs I. in Berlin am 4. Mai 1900 als Präsident der Vereinigung von Reserveoffizieren der österreichisch-ungarischen Armee (S. 233-238), an den kaiserlichen Manövern bei Stettin im Gefolge des österreichischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand (S. 246), bei einem Manöver in Altengrabow im Jerichower Land östlich von Magdeburg (S. 251), bei Paraden auf dem Tempelhofer Feld in Berlin (S. 256) und schließlich bei der Einweihung eines Offizierskasinos in Langfuhr bei Danzig, für das Kossak drei Gemälde angefertigt hatte (S. 260), belegen ausführlich und anschaulich seine militärischen und reiterischen Kenntnisse, seinen versierten Umgang mit Offizieren und Diplomaten, vor allem aber seine enge Verbindung zu Kaiser Wilhelm II. und dem österreichischen Kaiserhaus. War seine Teilnahme an Manövern anfänglich der Aufgabe geschuldet, den Kaiser für die Anfertigung von Porträts zu Pferde (Abb. 6) beim Reiten zu beobachten (S. 251), so gehörte Kossak bald zum üblichen militärischen Gefolge des Monarchen, was der Autor auch durch Anekdoten („Des Kaisers ‚Rache‘“, S. 251-262) belegt.

Da das Somosierra-Panorama durch die Intervention von Fürst Imeretinski nicht realisiert werden konnte, entschieden sich Kossak und das Warschauer Panorama-Konsortium für ein neues Thema, die „Schlacht bei den Pyramiden“ aus Napoleons Ägyptenfeldzug im Juli 1798. Gemeinsam mit Wywiórski reiste Kossak im entsprechenden Monat, also im Juli 1900, an den Originalschauplatz nach Ägypten, weil auch das Wetter und die Lichtverhältnisse den historischen Tatsachen entsprechen sollten. Die Reise über das Mittelmeer erfolgte von Triest aus mit einem Passagierschiff des österreichischen Lloyd nach Alexandria und von dort mit dem Zug nach Kairo (S. 265-271). Empfangen wurde Kossak von Prinz Muhammad Ali (1875-1955, Abb. 7), dem Sohn des vormaligen osmanischen Khediven von Ägypten, der ihn mit dem Direktor der Kriegsarchive bekannt machte und ihn zu den Schlachtfeldern von Embabeh und nach Gizeh begleitete (S. 271-273). Zwei im Buch gezeigte Motive aus dem später von Kossak angefertigten Panorama, eine Geschützstellung der napoleonischen Infanterie (S. 277) und ein Angriff des Mamlukenheers (S. 278) unter der Führung von Murad Bey Muhammad, lassen jedoch kaum landestypische Elemente erkennen.

„Das Ende meiner Berliner Laufbahn nahte heran“, schreib Kossak in einem der letzten Kapitel seiner „Erinnerungen“: „Auf der Höhe meines Erfolges, im Vollbesitze der kaiserlichen Gunst und der Anerkennung der kunstverständigen Kreise Berlins sollte ich diese Stadt verlassen“ (S. 283). Als Mitglied des aristokratischen, auf Pferderennen spezialisierten Union-Klubs hatte er enge Verbindungen zum deutschstämmigen Adel in Polen. Auch bei dieser Klientel, so Kossak, waren die Auswirkungen der polenfeindlichen Agitation durch die Hakatisten und der restriktiven Maßnahmen der preußischen Regierung zu spüren. Anlässlich eines Ordensfestes der Johanniter im Juni 1902 auf der Marienburg, zu dem Kossak eingeladen, aber „in Vorahnung dessen, was kommen sollte“, nicht erschienen war, machte der Kaiser in einer Rede, so Kossak, „persönlich gegen das Slawentum Front“ (S. 286).[21] Dieser Vorfall nährte seinen Entschluss, Berlin umgehend und für immer den Rücken zu kehren. Einer Einladung des Kaisers zur Besichtigung der Gardekavallerie auf dem Tempelhofer Feld, bei der Wilhelm ihm umfangreiche Aufträge für Gemälde, darunter ein Reiterporträt der Kaiserin, avisierte, leistete er ein letztes Mal Folge. „Diese Liste von großen, en masse bestellten Arbeiten“, resümiert Kossak, seien ein Versuch gewesen, den Maler in Berlin „zurückzuhalten, solange es noch Zeit war.“ (S. 293)

Wieder zuhause, erwarteten Kossak Telegramme aus Polen, die seine angebliche Teilnahme am Johanniterfest auf der Marienburg kritisierten, sowie eine Nachricht seines Bruders Stefan, der forderte, entsprechende Berichte in der polnischen Presse richtigzustellen. Kossak telegrafierte an Zeitungen in Polen, dass er nicht in Marienburg gewesen sei und erläuterte seinem Bruder, dass er sich aufgrund der unerträglichen Situation entschieden habe, Berlin zu verlassen (S. 293 f.). Ein Besuch des Kaiserpaars in seinem Atelier im Schloss Monbijou, bei dem Wilhelm für ein fertigzustellendes Reiterbildnis Porträt saß, verlief in angespannter Atmosphäre: „Während ich dankte und die Majestäten ans Parktor begleitete, gab ich mir genau Rechenschaft darüber, dass ich nie mehr in meinem Leben einen so mächtigen und wohlwollenden Mäzen meiner Kunst finden werde.“ Wilhelm, der noch keine Informationen über Kossaks endgültigen Abschied haben konnte, wünschte dem Maler eine rasche Rückkehr aus den Ferien. Am folgenden Tag war das vollständige Telegramm an Kossaks Bruder, der dieses in Lemberg an die Presse gegeben hatte, in Berliner Zeitungen nachzulesen (S. 294-296). Durch Kommandant von Plessen ließ Kossak dem Kaiser seine Dankbarkeit übermitteln und erläuterte, dass er „infolge der letzten politischen Vorgänge“ seine „moralische Ruhe verloren habe, dass mein Gewissen im Zweifel ist, ob ich als Pole hier jetzt noch weiter wirken darf“ (S. 297). Die letzte Woche in Berlin nutzte Kossak, um Malaufträge zu vollenden und persönliche Angelegenheiten zu regeln.

Ohne Erwähnung in Kossaks „Erinnerungen“ bleiben seine Wiederansiedlung in Krakau und seine Aufenthalte in Wien 1903/04 und in London 1905-07. Erst die Vorbereitung und Durchführung des Huldigungsfestzugs anlässlich des sechzigsten Regierungsjahrs Kaiser Franz Josephs I. am 12. Juni 1908 in Wien schildert der Autor im vorletzten Kapitel (S. 303-316). Nach der Ermordung des Statthalters von Galizien, Andrzej Kazimierz Potocki (1861-1908), am 12. April des Jahres in Lemberg war der polnische Anteil an der historischen Sektion des Festzugs von den galizischen Verbänden abgesagt worden. Lediglich zwei ethnographisch motivierte Gruppen sollten Polen repräsentieren, eine „Krakauer Hochzeit“, vorbereitet durch die Maler Henryk Uziemblo (1879-1949) und Włodzimierz Tetmajer (1861-1923), und eine „Abteilung masurischer Reiter“, entworfen von Kossak (S. 304). Als der Wiener Festausschuss jedoch im historischen Teil des Zuges eine Gruppe zur Geschichte des polnischen Königs Johann III. Sobieski plante, wurde Kossak von galizischer Seite gebeten, nach Wien zu reisen, die Vorbereitung der Kostüme zu überwachen (S. 306 f.) und schließlich die polnische Abteilung in der Rolle König Johanns als Reiter anzuführen (Abb. 8). Anschaulich berichtet Kossak über die Gestaltung der Dekorationen, eine durch seinen Einsatz gescheiterte Intrige, die polnische Gruppe ans Ende des Marsches zu verbannen, sowie den festlichen Aufzug vor dem Kaiser auf dem Wiener Opernring (S. 308-315).

In einem abschließenden Kapitel berichtet Kossak ohne inneren Zusammenhang und genaue Datierung über seine Teilnahme an einem Kavalleriemanöver in dem galizischen Dorf Chłopy (heute Peremoschne) bei Komarno (heute im Rajon Horodok/Ukraine) unweit von Lemberg (heute Lviv), das Kaiser Franz Josef I. vermutlich im September 1907 mit vierzehntausend Mann abhalten ließ (S. 319).[22] Quartier nahm der Kaiser im Schloss des Grafen Karol de Brzezie Lanckoroński (1848-1933). Der greise Monarch begrüßte Kossak persönlich und zeigte sich über dessen Weggang aus Berlin hinreichend informiert (S. 321). Der Maler revanchierte sich mit einer Reihe aquarellierter Menükarten mit humorvollen Szenen „aus dem Soldaten- und Lagerleben“, die er täglich für den Kaiser anfertigte (S. 322). Bildreiche Beschreibungen der am Manöver beteiligten Reiter und Pferde gipfeln auch in diesem Kapitel mit Lobreden über die polnische Kavallerie, die Kossak österreichischen und preußischen Offizieren in den Mund legt (S. 324). Den Schluss bildet ein Brief des Adjutanten von Kaiser Wilhelm II., des späteren Generals August von Mackensen (1849-1945), der Kossak in Chłopy erreichte und in dem dieser Kossaks Gemälde „Die Leibgrenadiere bei Château-Thierry“ im Berliner Stadtschloss lobte: „Seine Majestät teilten mein Entzücken … Soll das Ihr letzter Pinselstrich zum Ruhme der preußischen Waffentaten sein?“ (S. 326)

Wer in Kossaks „Erinnerungen“ weitreichende Hinweise zu einzelnen Gemälden, zu dessen Malstil oder zu Kunstströmungen der Zeit erwartet, wird enttäuscht. Einzelne Hinweise zur Fertigungstechnik der kommerziell vermarkteten Schlachten-Panoramen, zu Kossaks Bemühungen, die in den Panoramen und Schlachtengemälden geschilderten Szenen durch Literaturstudium und Reisen an die Originalschauplätze historisch getreu wiederzugeben sowie die ständige Überwachung der Arbeiten durch den Monarchen sind jedoch wertvoll für die Geschichte der Historienmalerei. Insgesamt rückt Kossak jedoch seine militärische Aufgaben und Erlebnisse, seine engen Verbindungen zu Monarchen, Adligen und Offizieren der Zeit in den Vordergrund: „Das Schicksal hat es mir vergönnt, durch mein Schaffen in Kreise und Situationen zu gelangen, denen man Interesse entgegenbringt.“ Bestätigungen seiner polnischen Herkunft und seiner Liebe zum Vaterland, die das von ihm in Polen entstandene negative Bild zurechtrücken sollen, bekräftigt er mit dem Wunsch, künftig in seiner Heimat leben und arbeiten zu wollen (S. 330). Eine fotografische Aufnahme vor dem Eingang seines Ateliers in Zakopane schließt die „Erinnerungen“ ab (Abb. 9).

Axel Feuß, April 2019