Das letzte Jahr von General „Grot“ Rowecki

Mediathek Sorted

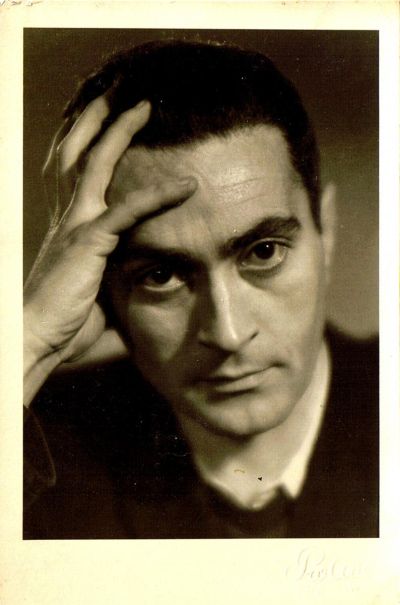

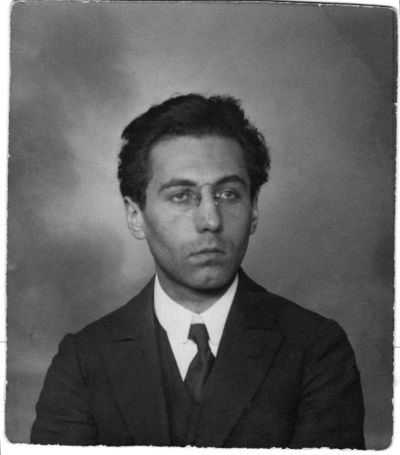

General Stefan Rowecki (Deckname „Grot“), der Anführer der polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa), wurde am 30. Juni 1943 in Warszawa (Warschau) verhaftet. Diese erfolgreiche Operation der Gestapo war gesichert auf den Verrat von drei Polen zurückzuführen, die dem Nachrichtendienst der Heimatarmee angehörten. Eine entscheidende Rolle fiel hierbei Eugeniusz Świerczewski zu, der den General noch aus der Vorkriegszeit kannte. Er erkannte „Grot“ auf der Straße und informierte die Deutschen. Weitere Agenten, die den General ausspionierten, waren Ludwik Kalkstein und seine Verlobte Blanka Kaczorowska, über die der Historiker Witold Pronobis sagt: „Sie spielte eine bedeutende und besonders verbrecherische Rolle. Sie war bis Anfang März 1944 in der II. Abteilung (Informationen und Aufklärung) der Hauptkommandantur der Heimatarmee und denunzierte noch mehr Menschen, da sie nicht als Agentin enttarnt wurde. Insgesamt waren es rund zwanzig Offiziere und Soldaten.“[1] Świerczewski wurde als einziger von den Dreien im Juni 1944 im Krieg verhaftet. Nach seiner Vernehmung durch die Offiziere der Spionageabwehr der Heimatarmee wurde er auf Geheiß des Militärgerichts zum Tode verurteilt und anschließend im Keller eines Warschauer Hauses gehängt. Sein Leichnam wurde verscharrt.

General Rowecki wurde sofort [nach seiner Arretierung – Anm. d. Übers.] zum Sitz der Gestapo in der Warschauer Schuch-Allee (Aleja Szucha) verbracht. Das inoffizielle Verhör dort, das zunächst der Feststellung der Identität diente, leitete der Chef der Geheimen Staatspolizei, Hahn, in Anwesenheit anderer Offizieller. Jürgen Stroop, der Liquidator des Warschauer Ghettos, erinnerte sich an General „Grot“ in einem der Gespräche, die Kazimierz Moczarski mit ihm führte, wie folgt: „Er war ungewöhnlich ernst und völlig ruhig. Ich muss zugeben, dass er einen tiefen Eindruck auf mich machte. Er trug Zivil, aber man sah auf den ersten Blick, dass es sich um einen Militär höchsten Ranges handelte.“[2]

Da man befürchtete, dass versuchen werden würde, den Häftling zu befreien, wurde eigens ein Flugzeug aus Berlin angefordert, mit dem der General schon am nächsten Tag, dem 1. Juli 1943, in die Reichshauptstadt ausgeflogen wurde. Daraufhin wurde „Grot“ der persönlichen Aufsicht des obersten Leiters der Gestapo, Heinrich Müller, unterstellt. In den anschließenden Ermittlungen wurde selbstverständlich erwogen, „Grot“ Rowecki zur Kollaboration zu überreden, um den polnischen Untergrund zu schwächen. Allerdings steht in einer Notiz, die Heinrich Himmler nach einem Termin mit Hitler hinterließ, dass der Führer die Idee, den General „für die Neutralisierung der polnischen Widerstandsbewegung“ einzuspannen, verworfen habe, da er „das Experiment“ für „zu gefährlich“ hielt.[3]

[1] http://niniwa22.cba.pl/poslubieni_zdradzie.htm (zuletzt aufgerufen: 17.7.2020).

[2] Tadeusz Żenczykowski, Generał Grot. U kresu walki, Polonia, Londyn 1983, S. 15. [Hier zitiert nach: Kazimierz Moczarski, Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos, übersetzt von Margitta Weber, Saga Egmont, 1. Ebook-Auflage, Copenhagen 2015].

[3] Ebenda, S. 20–21.

Von der Zwecklosigkeit dieses Unterfangens überzeugten sich die Deutschen dann jedoch erst durch die ergebnislosen Gespräche, die Alfred Spilker (Chef der Sonderabteilung der Gestapo zur Bekämpfung des Widerstands) und Harro Thomsen (im Reichssicherheitshauptamt verantwortlich für polnische Fragen) mit General Rowecki führten. Worüber hat man damals gesprochen? Thomsen soll die Verhören zwar genauestens mitgeschrieben habe, um Protokolle zu verfassen, doch diese wurden im Zuge der Räumung der Berliner Gestapo-Zentrale am 22.04.1945 mit anderen Dokumenten verbrannt.[4]

Zwischen dem 16. und 20. Juli wurde „Grot“ in das ca. 30 km nördlich von Berlin gelegene Konzentrationslage Sachsenhausen deportiert und dort im sogenannten „Zellenbau“ bzw. im „Bunker“ untergebracht. Dieses „T“-förmige Gebäude war vom übrigen Lager abgetrennt und unterstand der Berliner Gestapo-Zentrale. Von dem damaligen Bauwerk ist nur der Westflügel erhalten geblieben, in dem die Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten) die Wechselausstellung zeigt, die sich dem General widmet. Man kann sagen, dass der „Zellenbau“ ein besonderes Gefängnis war, in dem politische Gefangene und Offiziere verschiedener Nationalitäten sowie aufgeflogene Agenten fremder Nachrichtendienste inhaftiert waren, unter ihnen der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, der Kopf der „Bekennenden Kirche“, Pfarrer Martin Niemöller, außerdem Georg Elser, der am 8. November 1939 ein Attentat auf Hitler verübte, der ukrainische Politiker und Partisanenanführer Stepan Bandera zusammen mit einer Gruppe ukrainischer Nationalisten, Molotows Neffe Wasilij Kokorin sowie Stalins Sohn Jakow Dschugaschwili, der sich später hier das Leben nahm. Darüber hinaus gab es weitere Polen unter den Inhaftierten, von denen „Grot“ jedoch der Bekannteste ist.

Die Häftlinge, an die eine Gedenktafel im ehemaligen „Zellenbau“ erinnert, waren die Generäle „Grot“ Rowecki und Bolesław Roja, die Geistlichen Dr. Juliusz Bursche, Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, und der Lubliner Bischof Władysław Góral, Politiker und Sozialaktivisten wie Józef Grzecznarowski und Stanisław Kelles-Krauz, beide Mitglieder der Polnischen Sozialistischen Partei (Polska Partia Socjalistyczna, PPS) sowie die Kommunisten Aleksander Kokoszyn, der spätere Chef des polnischen Militärischen Innendienstes (Wojskowa Służba Wewnętrzna, WSW), Józef Tkaczow und Józef Mrozek, der nach dem Krieg im Ministerium für Öffentliche Sicherheit gearbeitet hat.

Im westlichen Ausgehhof befinden sich drei Pfähle, an denen man die Opfer mit nach hinten gedrehten Armen so stramm festgebunden hat, dass sie nach geraumer Zeit aus den Schultergelenken brachen.

[4] Ebenda, S. 20.

Heute weiß man nicht mehr, in welcher der 80 Zellen Stefan Rowecki anfangs inhaftiert war (es könnte die Nr. 71 gewesen sein) und warum er im Januar 1944 in die Zelle Nr. 50 neben dem SS-Büro verlegt wurde. Tatsache ist, dass das Fenster dieser Zelle nicht auf den Ausgehhof ging, was den Kontakt mit anderen Häftlingen wesentlich erschwerte. Vermutet wird,[5] dass die Verlegung wegen der geplanten Flucht stattgefunden hat oder/und im Zusammenhang mit der Meldung eines ukrainischen Häftlings stand, der behauptete, die Banderisten [Anhänger von Stepan Bandera – Anm. d. Übers.] planten, den General zu ermorden und seinen Tod wie einen Selbstmord aussehen zu lassen.[6]

In Sachsenhausen hatte General Rowecki, ähnlich wie in Berlin den Status eines „Ehrenhäftlings“, so dass er seine Zivilkleidung tragen durfte, besseres Essen, die sogenannte „Truppenkost“, bekam, die den SS-Wachmännern vorbehalten war und mit seiner Familie korrespondieren durfte. Die insgesamt fünf Briefe an seine Cousine Halina Królikowska, geb. Chrzanowska, sind wertvolle historische Dokumente, das nur dank der Courage seiner Verwandten aus den Kriegswirren gerettet wurden. Sie legen ein wertvolles Zeugnis vom Lagerleben des Generals ab, von seiner Sorge um die nächsten Angehörigen sowie in verschleierter Form vom Schicksal der Heimatarmee. Mit Genehmigung der Deutschen durfte „Grot“ auch Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten empfangen.

General „Grot“ litt bereits lange an einer Lebererkrankung. In Sachsenhausen verschlechterte sich seine Gesundheit enorm. In einem seiner Briefe bittet er um die Übersendung von Obst „und etwas aus Gemüse (aber ohne Erbsen und Kohl), getrocknete Pflaumen, Marmelade, Heidelbeeren.“[7] In der „Notiz für den Arzt in Warschau“, die er seinem Brief im Februar 1944 beigelegt hat, klagt er darüber, dass die Untersuchungen, die im Dezember in Berlin durchgeführt wurden, völlig wirkungslos geblieben sind. Dem General wurden weder die Ergebnisse noch eine Diagnose mitgeteilt. „Kurz darauf wurde ich darüber informiert, dass man nichts Böses, nichts was auf eine Grunderkrankung hindeuten würde gefunden hat.“[8]

[5] Harro Thomsen soll bei seiner Vernehmung in Nürnberg 1948 gesagt haben: „die Gestapo besaß allgemeine Informationen, dass General Rowecki illegale Kontakte zu einem Häftling im Zellenbau unterhielt“, in: Żenczykowski, S. 49.

[6] Darüber schreibt Tomasz Szarota in seinem Buch Stefan Rowecki ‚Grot‘, S. 246–248, 258–261. Der Autor bezieht sich unter Vorbehalt auf den Artikel von Edward Prus Generał Rowecki „Grot“ i ludzie Bandery, in: „Życie Literackie“, Nr. 2, 1974, in dem ohne Umschweife vom Verrat der Ukrainer und von dem geplanten Mordanschlag zu lesen ist.

[7] Żenczykowski, S. 61 ff.

[8] Ebenda.

Bekannt ist, dass der General ein persönliches Notizbuch und ein Tagebuch führte, die jedoch leider verloren sind. Die einzigen Zeugnisse seines Lageraufenthalts sind die bereits erwähnten Briefe an die Familie, die Berichte von Volodymyr Stachiw aus der Gruppe um Bandera und die Vernehmungen hoher Gestapo-Offizieller. Harro Thomsen sagte 1948 aus, dass er den General im „Zellenbau“ regelmäßig alle vier bis sechs Wochen aufgesucht habe. 1973 zog er diese Aussage zurück, und zwar laut Żenczykowski „auf eine nicht überzeugende Art und Weise“.[9] Im Sommer 1943 wurde der General überraschend von dem bereits erwähntem Heinrich Müller besucht. Darüber berichtete der General gegenüber Stachiw und gab an, Thema dieses und weiterer Gespräche sei die aktuelle politische Lage gewesen, eine eventuelle deutsch-polnische Entspannung sowie die Gefahr der „bolschewistischen Überschwemmung“ in Polen.[10]

Ich möchte nicht in der Fremde sterben.

Ich wünsche mir ein Soldatengrab mit grünem Rasen und einem Feldstein.

General Rowecki wurde in Sachsenhausen ermordet (erschossen bzw. standrechtlich hingerichtet), mutmaßlich in den Morgenstunden des 2. August 1944. Anschließend wurde sein Leichnam im Krematorium des Lagers verbrannt.

Der Exekutionsbefehl wurde von Reichsführer SS Himmler erteilt, vermutlich nach dem er vom Ausbruch des Warschauer Aufstands erfuhr.[11]

***

[9] Ebenda, S. 44.

[10] Tomasz Szarota, Stefan Rowecki „Grot“, PWN, Warszawa 1983, S. 247–248.

[11] Żenczykowski, S. 73–82.

Von Polen der Gestapo verraten und von den Deutschen vernichtet, „stirbt“ General „Grot“ ein zweites Mal im Gerichtsprozess seiner Verräter.

In der Begründung des Urteils von 1953, mit dem eine lebenslange Haftstrafe gegen Blanka Kaczorowska verhängt wurde, stellte das Gericht im kommunistischen Polen fest: „Nach Auffassung des Woiwodschaftsgerichts ist die Angeklagte ein Opfer der verbrecherischen Aktivitäten der Führung der Heimatarmee, die (...) mit der Gestapo kollaborierte, in Diensten der Gestapo stand sowie an derer Seite gegen den größten Teil der polnischen Nation in ihrem von der Polnischen Arbeiterpartei angeführten Kampf um nationale und soziale Befreiung angegangen ist.“[12]

Kaczorowska und Kalkstein durften das Gefängnis dann vor der Zeit verlassen: sie nach fünfeinhalb Jahren, er nach weniger als zwölf Jahren.[13]

***

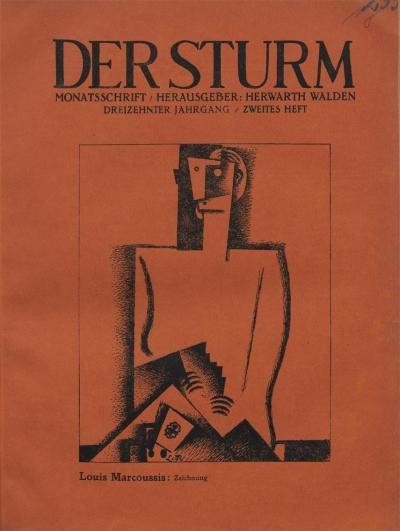

In der Wechselausstellung General Stefan Rowecki „Grot“ – „Sonderhäftling“ im KZ Sachsenhausen 1943–1944, die am 4. November 2014 eröffnet wurde, werden die wichtigsten Etappen im Leben des Kopfes der Heimatarmee und seiner militärisch-politischen Tätigkeit notgedrungen nur bruchstückhaft präsentiert.

Die Expansion und die Konsolidierung des polnischen Untergrunds, die sich ständig ändernden Strategien gegenüber Sowjetrussland und Deutschland im Rahmen der Theorie der „zwei Feinde“ sowie dies alles im Zeichen der dynamischen Entwicklung der Ereignisse an der Ostfront sind schwierige und sensible Themen. Die Ereignisse im August 1944 und in den Folgejahren übertroffen „Grots“ kühnste und dunkelste Prognosen jedenfalls sehr. Insbesondere jene, die sich auf die Art und Weise des Befreiungskampfs bezogen, einschließlich des nationalen Aufstandes gegen Ende des Krieges.

Darüber schreiben Dr. Tomasz Szarota und Tadeusz Żenczykowski ausführlich.

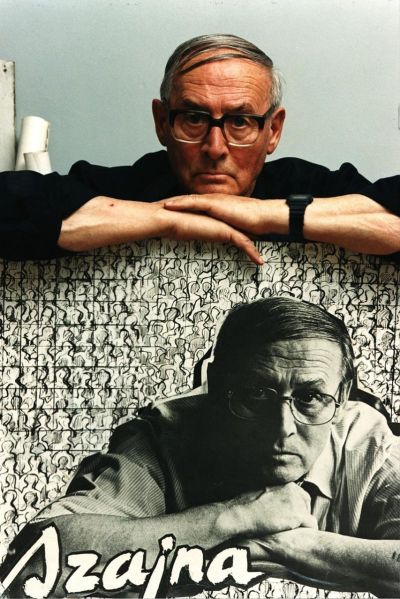

Wojciech Drozdek, August 2020

Wir danken der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen für die Unterstützung des Projekts und die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung der Fotos. Unser besonderer Dank gilt Dr. Horst Seferens (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) für die ergänzenden Informationen und für die Möglichkeit, den zurzeit wegen der Pandemie geschlossenen „Zellenbau“ besucht haben zu dürfen.

Weitere Informationen über das Museum Sachsenhausen und seine Abteilungen einschließlich des ZELLENBAUS finden sich auf der Internetseite: https://www.sachsenhausen-sbg.de

Literatur:

Stefan Rowecki (Grot), Wspomnienia i notatki. Czerwiec-wrzesień 1939, Czytelnik, Warszawa 1957.

Irena Rowecka-Mielczarska, Ojciec. Wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego, Czytelnik, Warszawa 1985.

Tomasz Szarota, Stefan Rowecki „Grot“, PWN, Warszawa 1983.

Tadeusz Żenczykowski, Generał Grot. U kresu walki, Polonia, Londyn 1983.

[12] Ebenda, S. 171–172.

[13] Ebenda.