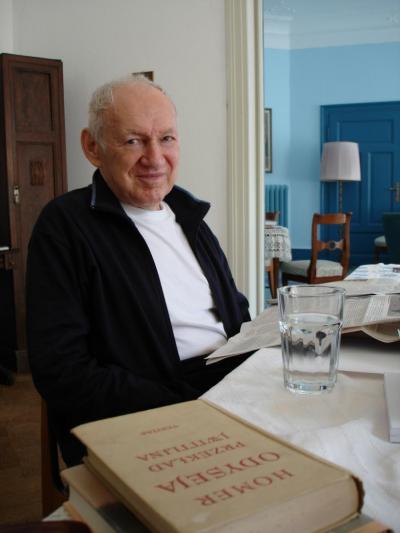

Andrzej Vincenz

Andrzej Vincenz war zweifelsfrei polyglott. Er sprach fließend deutsch, französisch, englisch, ukrainisch, italienisch, rumänisch und russisch. Er bediente sich auch der tschechischen, serbokroatischen und sogar albanischen Sprache. Sein Latein war perfekt und seine Kenntnisse in Altgriechisch solide. Dank eines sechsmonatigen Aufenthaltes in einem griechisch-katholischen Kloster in Wales Ende der 1950er Jahre (er war dort als Sekretär des Priors angestellt) kannte er auch das Altkirchenslawische. Den huzulischen Dialekt hat er ebenfalls kennengelernt. In seinen letzten Lebensjahren begann er damit, sich Spanisch beizubringen.

Während seiner Zeit als Professor für Linguistik am Lehrstuhl für Slawistik der Universität Göttingen wandte er sich mit der Zeit mehr und mehr den Bereichen der Etymologie und Onomastik zu. Er initiierte eine übergreifende Arbeitsgruppe zu den deutschen Entlehnungen in der polnischen Sprache. Das Projekt krönte die Herausgabe der Arbeitsergebnisse im Internet durch seinen Nachfolger Prof. Gerd Hentschel.

Die Sprachwissenschaften nahmen Andrzej Vincenz stark in Anspruch, dennoch interessierte er sich auch lebhaft auch für Literatur und das politische Leben. Wenngleich er in Deutschland lebte und arbeitete, hielt er den engen Kontakt zum Milieu der Pariser „Kultura“ aufrecht. Ab und zu veröffentlicht er Beiträge in der Zeitschrift zu ukrainischen Themen.

Sein Interesse weckte auch die ältere Poesie. Im Jahr 1989 veröffentlichte er bei der Ossoliński-Nationalbibliothek eine umfangreiche Anthologie unter dem Titel „Helikon sarmacki, wątki i tematy polskiej poezji barokowej“ (Sarmatisches Helikon, Motive und Themen der polnischen Barockdichtung), die er mit einer umfangreichen Einführung und Kommentaren versah. Dreißig Jahre lang (1978–2008) gehörte Andrzej Vincenz der Jury des Kościelski-Preises an. Aus dieser Perspektive verfolgte er das Wirken junger polnischer Schriftsteller und Dichter.

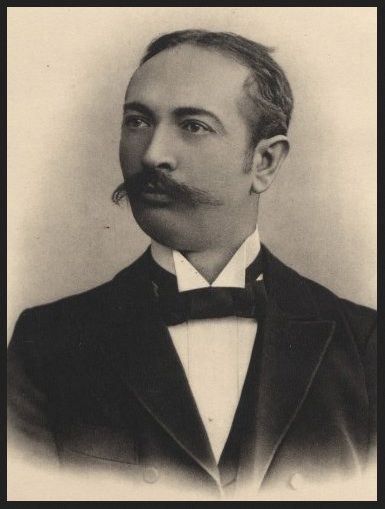

Andrzej Vincenz verschrieb sich hingebungsvoll dem literarischen Nachlass seines Vaters. Die Rezeption des Werkes von Stanisław Vincenz in der Nachkriegszeit wäre höchstwahrscheinlich ohne die Bemühungen der Ehefrau des Schriftstellers, Irena, und seines Sohnes Andrzej nicht möglich gewesen – sie waren die Initiatoren der Ausgaben und deren erste Redakteure. Drei von vier Bänden des Huzulen-Epos „Auf der Karpatenhochalm“ von Stanisław Vincenz wurden nach dem Krieg im Exilverlag „Oficyna Poetów i Malarzy“ (OPiM) in London („Zwada“, dt. Disput, 1970, „Listy z nieba“, dt. Briefe aus dem Himmel, 1974, „Barwinkowy wianek“, dt. Immergrüner Kranz 1979) veröffentlicht, danach erst in Polen (im Verlag Pogranicze). Die Veröffentlichungen im Exil waren nur dank der Spenden von Freunden und Liebhabern des Schaffens von Stanisław Vincenz aus der ganzen Welt möglich. Gemeinsam mit seiner Mutter Irena nahm Andrzej Vincenz Kontakt zu Verlagen in Polen und im Ausland auf. Die Bemühungen trugen Früchte und es erschienen Editionen gesammelter Essays von Stanisław Vincenz („Tematy żydowskie“, dt. Jüdische Themen, 1977 im Verlag OPiM, „Z perspektywy podróży“, dt. Aus der Perspektive einer Reise, im Krakauer Verlag Znak 1980, „Po stronie dialogu“, dt. Auf Seiten des Dialogs, im Verlag PIW 1983, „Powojenne perypetie Sokratesa“, dt. Die Nachkriegsabenteuer des Sokrates, im Krakauer Verlag Znak 1985). Weitere Veröffentlichungen der Bücher seines Vaters versah Andrzej Vincenz mit Wörterbüchern, er verfasste die Vor- und Nachworte.

Andrzej Vincenz empfing in seiner Heidelberger Wohnung und am Institut für Slawistik in Heidelberg und später in Göttingen zahlreiche, vor allem polnische Wissenschaftler und Intellektuelle. Er stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite und vermittelt Kontakte. Er organisierte Konferenzen und Symposien und lud Kollegen aus Polen ein, in Deutschland Vorträge zu halten und wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Er unternahm, selbst äußerst bescheiden, vielfach Bemühungen, um herausragende Autoren zu ehren. Aufmerksam beobachtete er die Entwicklung der politischen Situation und unterstützte Bestrebungen, den Kommunismus in Mittel- und Osteuropa zum Sturz zu bringen. Er war Fürsprecher der polnisch-ukrainischen Annäherung.